こんにちは。ぶ~ちゃんです。

日光といえば東照宮の華やかな社殿が有名ですが、もう一つ見逃せないのが 「二荒山神社」 です。男体山を御神体とするこの神社は、日光の歴史と自然信仰が息づく パワースポット として知られ、縁結び・商売繁盛・開運のご利益があるとされています。境内には「夫婦杉」や「運試しの鳥居」など、ユニークなスポットも点在し、訪れるだけで心が清められるような特別な空間が広がっています。

本記事では、そんな二荒山神社の 見どころや楽しみ方 を詳しくご紹介します。この記事を読めば二荒山神社のことがだいたいわかって、観光がより充実したものになること間違いなしです。

二荒山神社の概要

二荒山神社は、栃木県日光市にある由緒ある神社で、男体山をご神体としています。創建はかなり古く、伝承では奈良時代の766年(天平神護2年)に、勝道上人によって開かれたと伝えられています。昔から男体山を神として崇める山岳信仰の中心地で、日光の豊かな自然と結びついた信仰が今も大切に受け継がれています。

ご祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)で、縁結びや商売繁盛、開運などのご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れます。境内には神聖な雰囲気が漂い、歴史や自然を感じながらゆっくりお参りできる魅力的なスポットです。

二荒山神社の見どころ

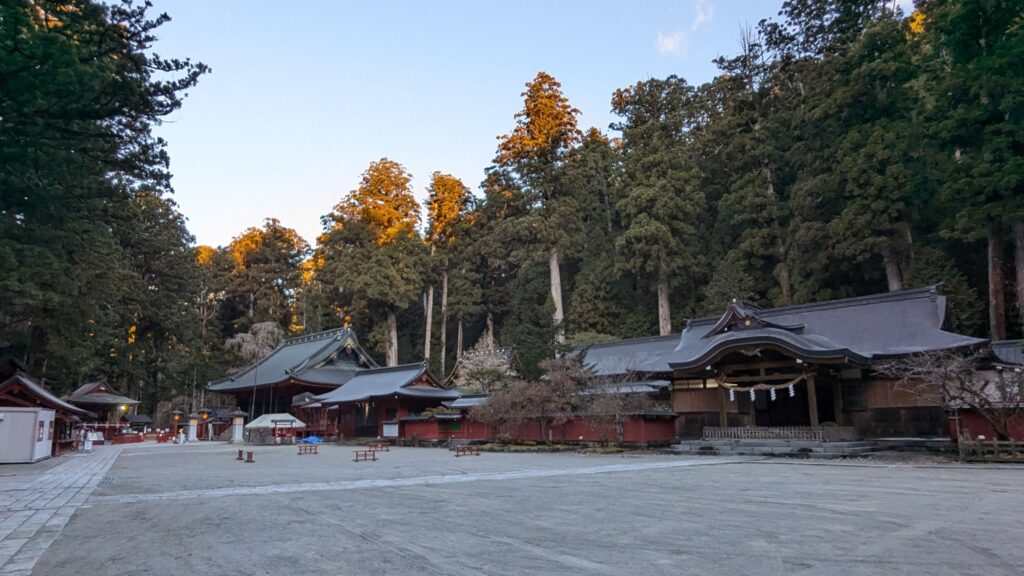

日光の豊かな自然に囲まれた二荒山神社は、豪華な装飾が目を引く東照宮とは違い、厳かで神聖な雰囲気が感じられる場所です。日光を代表する神社のひとつで、広い境内には本社をはじめ、歴史ある社殿や貴重な建物が点在しています。

また、縁結びや開運のご利益があることでも知られ、たくさんの参拝者が訪れる人気のパワースポットでもあります。そんな二荒山神社の見どころを、これから詳しく紹介していきます。

上神道

まずは、東照宮から二荒山神社へと続く「参道」について紹介します。この参道には、「上新道」と「下新道」の2つのルートがあります。

北側にあるのが「上新道」で、日光東照宮の入口にある石鳥居と広場から、二荒山神社の入口「楼門」へと続く道です。両側には杉の並木が続き、37基の燈籠が整然と並ぶ、雰囲気のある参道になっています。

また、パワーの強い2つの神社をつなぐ道ということもあり、「参道パワーストリート」とも呼ばれています。2社の気が合流する特別な場所とされ、日光山内の三大パワースポットのひとつにも数えられています。神聖な空気を感じながら歩いてみるのもおすすめです。

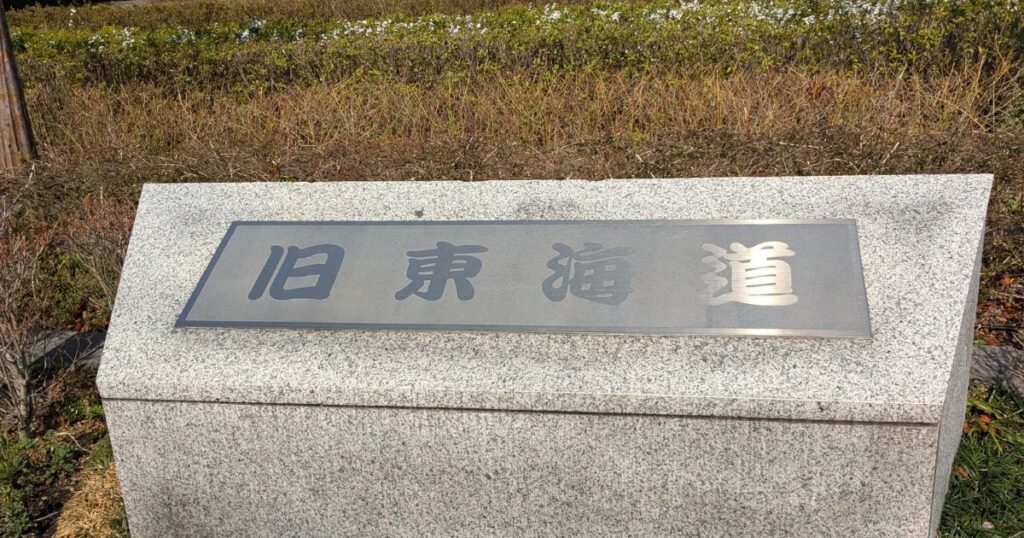

下神道

ちなみに、こちらが「下新道」です。

上新道に比べて道幅が広く、両側を石垣と杉並木に囲まれた静かな参道です。上新道を通る人が多いため、こちらは比較的人通りが少なく、広々としていて落ち着いた雰囲気があります。ゆったりとした気分で歩けるのも魅力のひとつです。

また、この道は輪王寺の「本堂地区」と「大猷院地区」を行き来するのに最も近いルートにもなっているので、合わせて訪れるのもおすすめです。

三大パワースポットに限らず、このあたりはどこを歩いていても、不思議なエネルギーに満ちているような気がしますよね。空気が澄んでいて、歩くだけでも気持ちがスッキリするし、心が落ち着く特別な雰囲気があります。歴史ある神社や自然のパワーを感じながら、ゆっくり散策してみるのもおすすめです。

楼門

日光東照宮から「上新道」をしばらく進んでいくと、二荒山神社の入口となる「楼門」が見えてきます。

この門は1982年に建てられたもので、比較的新しい建造物です。それでも、周囲の歴史ある風景にしっかりと馴染んでいて、神社の厳かな雰囲気を引き立てています。

銅鳥居【重文】

楼門をくぐると、1799年に建てられた「銅鳥居」が目の前に現れます。この鳥居は銅で作られていて、神社の神聖な領域と外の世界を区切る大事な役割を果たしています。鳥居の上には「二荒山神社」と書かれた扁額が掲げられ、その周りには神社の社紋である三つ巴紋が飾られています。

さらに注目すべきは、鳥居の柱の足元に刻まれた蓮の模様です。蓮は仏教の象徴で、神社の鳥居にこういったデザインが使われるのは珍しいことです。このことから、昔は神道と仏教が深く結びついていたことが感じられます。

銅鳥居をくぐると、広々とした境内に入り、まず目に飛び込んでくるのが社務所や本社があるエリアです。ここは参拝の中心となる場所で、落ち着いた厳かな雰囲気が広がっています。

本社【重文】

荘厳な雰囲気が漂う日光山内で、歴史的な建物のひとつがこの拝殿です。日光東照宮と日光山輪王寺に挟まれた位置にあり、1619年に造られてからほとんど形式変更されていない貴重な建物です。創建当時の建築様式を今に伝えるもので、国の重要文化財にも指定されています。

朱色と黒のコントラストが美しく、落ち着いた雰囲気の建物で、日光山の建物では珍しく、彩色文様や彫刻がないのも特徴です。また、日光二荒山神社は日本でも有名な縁結びのスポットとして知られています。

左の写真は、雪が舞う中の拝殿。風情があって素敵ですね。

右の写真は、拝殿前にある黄金色の「良い縁うさぎ」。幸運と成功をもたらすとされる「ラピスラズリ」を抱えています。

このうさぎは、古事記に登場する神話「因幡の白うさぎ」にちなんだもの。物語の中で、日光二荒山神社の祭神・大国主命と八上姫の縁を結んだとされています。

大鳥居(良い縁鳥居)

本殿前にある大鳥居は「良い縁鳥居」とも呼ばれていて、縁結びのご利益を求めて多くの人が訪れます。

境内に入る前から、縁起物がたくさん並んでいます。鳥居の左手には「良い縁打出の小槌」があり、これは令和元年に天皇陛下のご即位をお祝いして奉納されたものだそうです。

鳥居の右側には「むすび大国」様が座っています。座っている袋には、むすびの宝がいっぱい詰まっているとされ、その袋や大国様に触れることで、良い縁を結ぶことができると言われています。

縁結びの木

神社の大鳥居をくぐると、杉の木とナラの木が重なり合った「縁結びの御神木」が現れます。

立派な杉の木から伸びる楢の枝には、「好き(杉)なら(楢)一緒に」という意味が込められているそうです。

この木の前にある祠で、男女でお参りすると縁が深まると言われており、日光二荒山神社が縁結びの神様を祀るようになった由来の木ともされています。

神門に入る前にまず、「縁結びの御神木」に良縁をお願いしてみましょう。

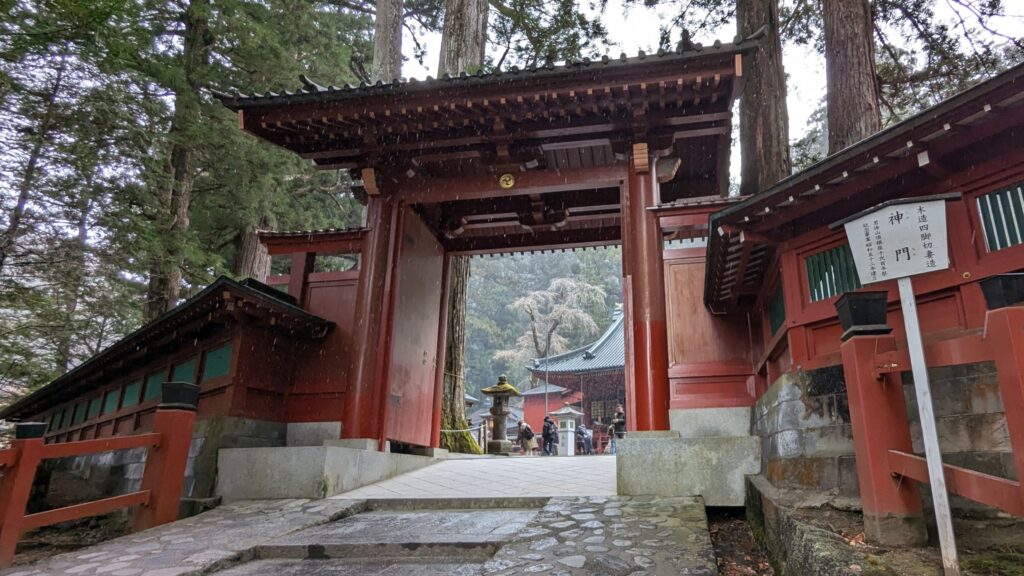

神門【重文】

こちらの神門も1982年に建てられた比較的新しい門です。

夫婦杉

神門をくぐると、境内の右側に二本の大きな杉の木が立っています。この杉は「夫婦杉」と呼ばれ、樹齢はおよそ700年。夫婦円満や恋愛成就のご利益があるとされています。

二本の杉が根元でつながっていることから、「強い絆を結ぶ象徴」としてとても人気があります。カップルや夫婦で訪れると、さらにご利益を感じられるかもしれません。

親小杉

神門の左には、3本の杉の木がそびえ立っています。これが「親子杉」です。よく見ると幹が3つに分かれていて、名前の通り親子のように寄り添って伸びています。

この親子杉の神木を拝むと、家庭円満が続くと言われています。日光二荒山神社に参拝した際は、ぜひ他の御神木とも合わせて手を合わせてみてください。素敵なご利益があるかもしれませんよ。

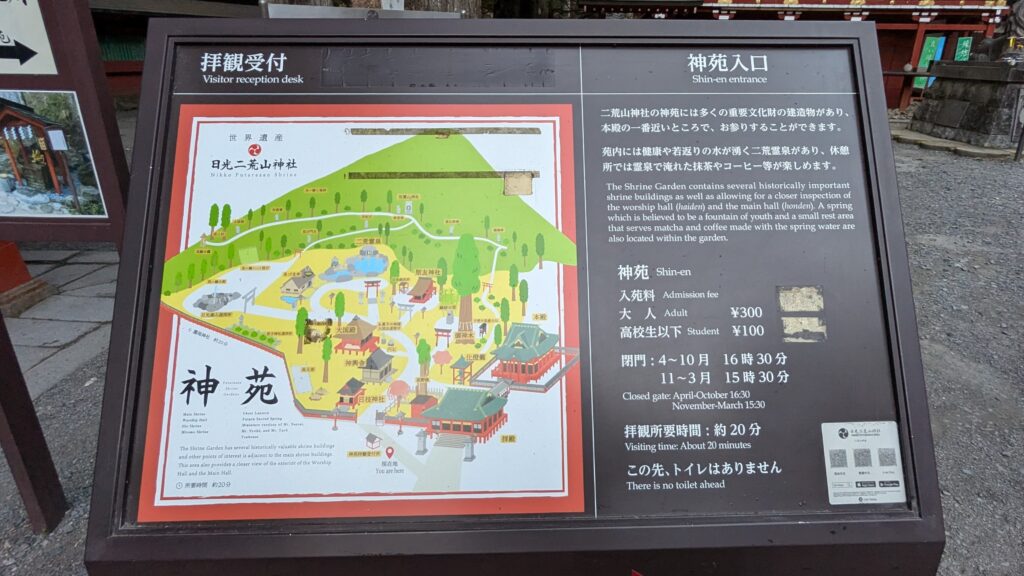

神苑

境内で特に神聖な場所とされているのが神苑です。境内左奥に位置する有料(300円)の拝観エリアとなっています。

今回は予期しない降雪のため、時間の都合で「神苑」まで立ち寄ることができませんでした。次回の訪問時には、必ず立ち寄りたいと思いますので、その際はまたご紹介させていただきます。

神苑には重要文化財も多く、パワースポットや見どころがたくさんあります。

霊水「二荒霊泉」、願いを込める「縁結びの笹」、幻想的な「化灯籠」、豪華な「神輿舎」、貴重な宝物を展示する「宝物殿」が見どころとなっています。

神橋【重文】

二荒山神社から少し離れた場所にある「神橋」も、実は二荒山神社が所有している建造物なんですね。大谷川にかかるこの橋は、国の重要文化財にも指定されています。

もともとは、日光を開山しようとした勝道上人が川を渡ろうとした際、流れがあまりにも激しくて進めなかったため架けられたと伝えられています。

明治時代の洪水で一度流され、現在の橋は明治37年に再建されたもの。その後も老朽化や洪水の影響で何度も修復が行われてきました。昔は「神が渡るための橋」とされ、基本的に天皇以外は通ることが許されていなかったそうですが、現在は300円の入場料を払えば一般の人も渡ることができます。

神橋の魅力は、なんといっても自然と一体になったその美しさ。風景の中に鮮やかな朱色が映えます。

番外編 大注連縄奉製

この日、神社の境内で「大注連縄奉製」が行われていました。

雪がちらつく中、多くの方がご奉仕していました。

もちろんですが、毎年手作りされているんですね。

雪が降ったあとの注連縄は、水分をたっぷり吸ってずっしりと重かったのではないでしょうか。こんな貴重な光景に立ち会えたのはとても幸運でした。

まとめ

男体山そのものがご神体とされ、日光の雄大な自然に抱かれた歴史ある神社、日光二荒山神社。古くから信仰の聖地として大切に守られ、今もその伝統が息づいています。

境内には、開運・縁結び・健康運にご利益があるとされるスポットが点在しているので、ぜひ巡ってみてください。パワースポットの歴史やご利益を感じながら歩けば、心も体もリフレッシュできるはずです!

コメント