こんにちは。ぶ~ちゃんです。

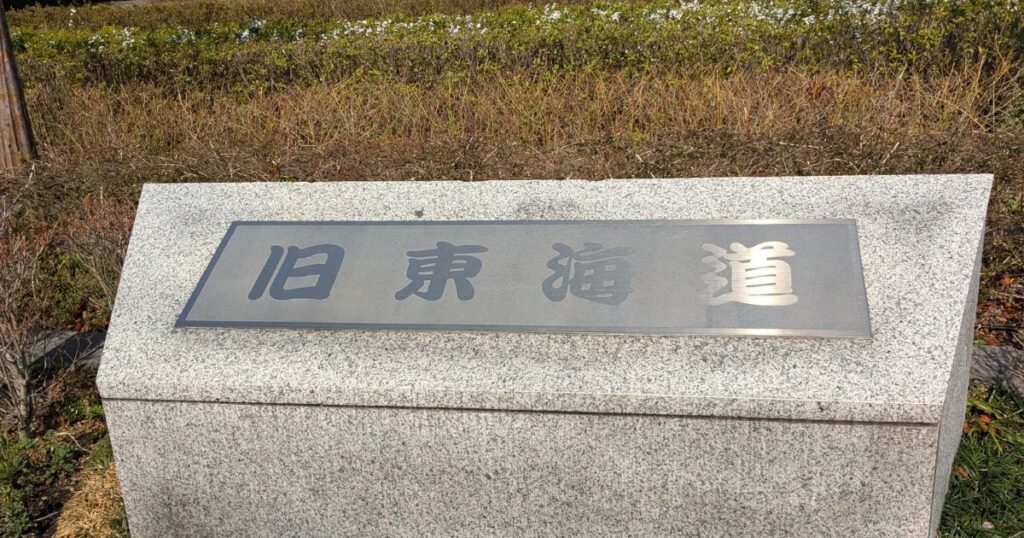

甲州街道と日光街道を踏破し、歴史ある街道歩きの魅力にどっぷりと浸かってきました。そして次なる挑戦の舞台は、日本を代表する大動脈「東海道」です。

これまでの旅では、江戸時代の名残を感じる宿場町、知られざる史跡、そして道中での出会いが、歩く楽しみを何倍にもしてくれました。東海道の旅では、さらにその経験を活かしつつ、新たな視点で街道を味わい尽くしたいと思います。

果たしてこの長い道のりの先に、今度はどんな景色が待っているのでしょうか。もちろん目標は、江戸・日本橋から京・三条大橋までの完全踏破です。

かつての旅人たちが歩いたこの道を、一歩一歩、自分の足で確かめながら進んでいきます。歴史と風景、そして旅の醍醐味をたっぷりとお届けしていきたいと思いますので、ぜひご期待ください!

東海道歩き旅出発!

それでは夫婦街道歩き旅第3章「東海道」の始まりです。

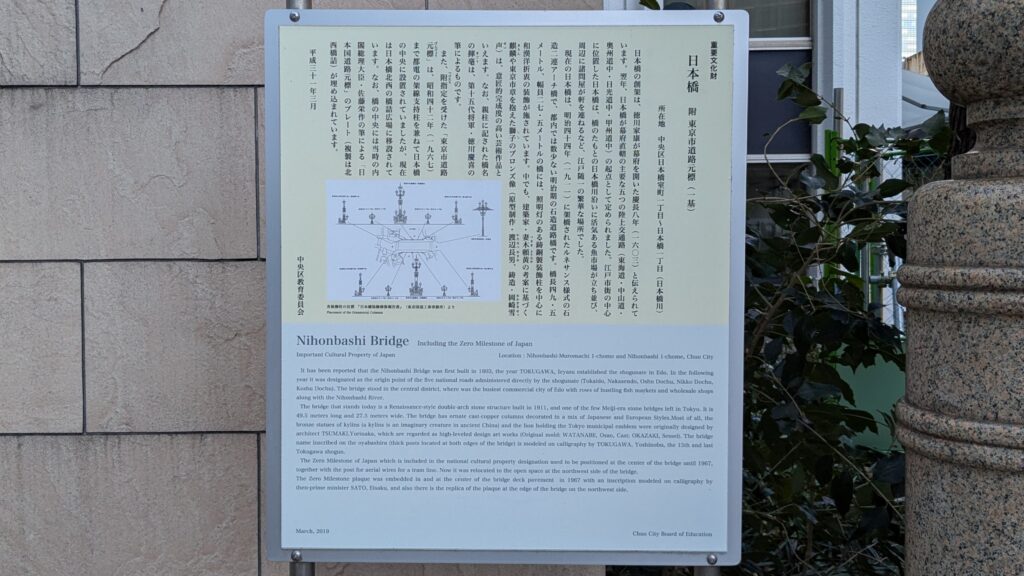

五街道の起点「江戸日本橋」

東海道の旅のスタート地点も、もちろんここ「日本橋」です。

2年前にここから甲州街道の旅、1年前に日光街道の旅、そして今回東海道の旅で3度目の日本橋となります。

元標の広場

8:30

甲州街道、日光街道に引き続き、東海道初日も晴天に恵まれました。

毎度の風景ではありますが、ここ「元標の広場」に立つとやっぱりワクワクします。

原標に別れを告げて、いよいよ東海道歩き旅のスタート!目指すは京都・三条大橋、492kmの旅の始まりです。

東海道は南に向かいます。

甲州街道や日光街道でも同じ場所で写真を撮りましたが、首都高の向こうに見えていた建設中のビルは、もう画角に収まりきらないほど高くなっています。

次に街道旅を始めるときには、もう完成しているかもしれませんね。

日本橋の高欄中央部にある青銅製の「麒麟の像」です。

いつ見てもかっこいいですね。少し怖い感じもありますけど。

日本国道路元標

そして、道路の中央に埋め込まれているのが「日本国道路元標」です。

出発地点の「元標広場」にあるのは、実はレプリカなんですね。

日本国道路元標の文字を書かれたのは当時の内閣総理大臣「佐藤栄作」なんですね。

日本橋由来記の碑

「日本橋」の南詰には、「日本橋由来記の碑」があります。

ここは、江戸時代に「高札場」が置かれていた場所でもあったようです。

甲州街道の旅のときは、あまり意識せずに通り過ぎてしまいました。

「日本橋由来記の碑」の向かい側、道路を挟んだ先には、先ほどの建設中のビルがその全貌を現します。昔の人は想像もできなかった光景だと思います。

少し進んだところのお店のシャッターには、浮世絵が描かれていました。

日本橋交差点です。

東海道はこの交差点を南に向かって直進します。

右手の西方向へ伸びるのが甲州街道です。

名残惜しいですが、ここで甲州街道とはお別れとなります。

休日の早朝、日本橋にやってきました。近代的なビルが立ち並ぶ、重厚感のある街並みです。

しかし人影はまばらで、ビルの圧倒的な存在感と静けさが入り混じった、ちょっと不思議な光景が広がっています。

高島屋日本橋店【重文】

周りのビルとは少し印象の異なる建物が「日本橋高島屋」です。1831年創業の呉服店がルーツで、1933年竣工の本館は和洋折衷の美しさで重要文化財となっています。百貨店建築の歴史を伝える貴重な存在として、日本橋を象徴するランドマークとなっていますね。

高島屋日本橋店

重要文化財の日本橋高島屋は、西洋の重厚な建築に日本の伝統美を融合させた和洋折衷の名建築だブ! 屋根の軒や擬宝珠には和の要素が取り入れられ、館内には大理石の豪華な内装や格天井、大階段があって、創建当時の格式を今も感じられるブ。日本で初めて全館冷暖房を完備した百貨店としても有名なんだブ。

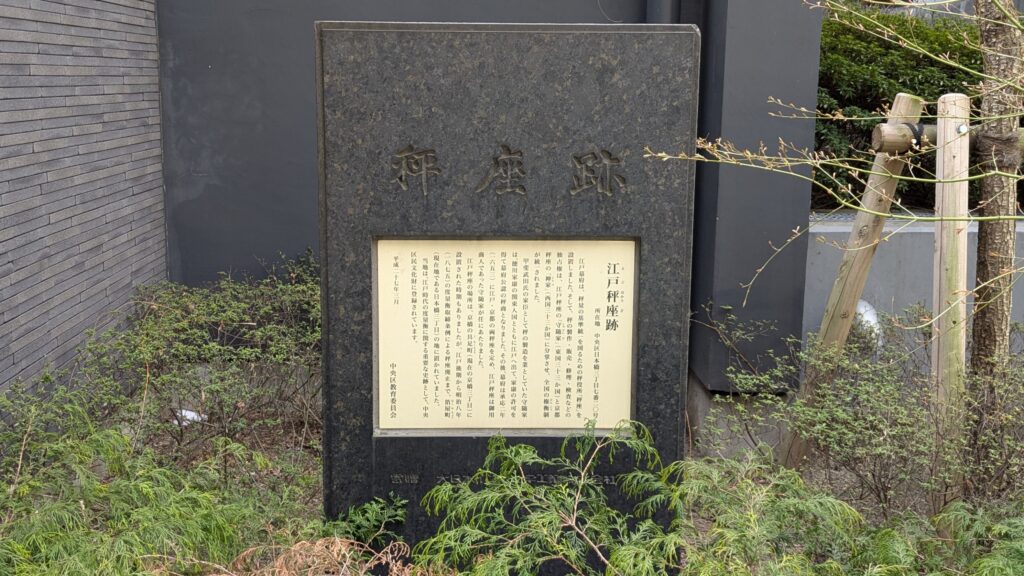

江戸秤座跡

高島屋を通り過ぎてすぐ「八重洲北口通り」を少し入ったところに「江戸秤座跡」の碑があります。

江戸時代に幕府公認の秤の製作・販売・検査を独占した秤座があった場所です。全国の重さの基準統一に貢献した重要な史跡です。

その後もビル群は続きます。

平和の鐘

9:00

東京駅東口八重洲通りの「日本橋三丁目交差点」です。

ここを通り過ぎる頃ちょうど9時を告げる鐘が鳴り響きました。

中央分離帯の三角形のモニュメントが平和の鐘です。中央区が1988年に「平和都市宣言」を行い、それを記念して建てられたものです。

ヤン・ヨーステン記念碑

平和の鐘の手前にあるのが「ヤン・ヨーステン記念碑」です。ヤン・ヨーステンは、1600年に日本に漂着したオランダ人航海士です。徳川家康に重用され、外交顧問や貿易商として活躍、ヨーロッパの知識を日本に伝え、国際貿易の発展に貢献しました。

彼の日本名「耶楊子(やようす)」にちなんでその屋敷があった「八重洲」の名前の由来となっています。彼は、漂流から日本の要人となり、日本とヨーロッパの初期の交流において重要な役割を果たした人物です。

交差点を越えると、日本橋から京橋エリアに入ります。

ここにもシャッターに描かれた浮世絵がありました。よく見ると、三条大橋の風景ですね。

2024年11月2日に開業した「TODA BUILDING」。アートとビジネスを融合させた施設です。

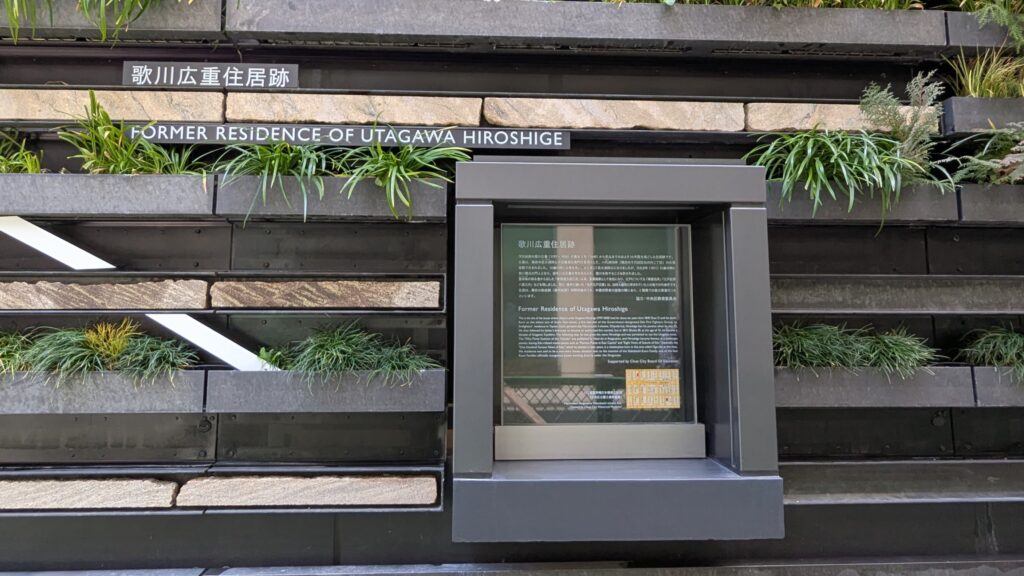

TODA BUILDINGの裏通りに回ると「歌川広重住居跡」「中橋狩野家屋敷跡」「實母散発祥の地」「文化歴史の道」の説明板がビルの壁面に展示されています。

東海道五十三次では絶対に外せない「歌川広重」。この辺に住んでいたんですね。

ビルの裏側で気付きにくいので、もう少し中央通り沿いでもアピールしてもらえるとありがたいですけどね。

その先、右手に見えてくるのが、昭和初期に建てられたイタリア・ルネサンス様式の「明治屋京橋ビル」です。「京橋エドグラン」は、この歴史あるビルと新しい再開発棟が一体となった建物で、周囲の景観にも自然に溶け込むデザインが特徴です。

その先、京橋交差点で右折(西方向)して少し寄り道します。スクウェアガーデンが目印です。

周りは高層ビルばかりで、つい見上げてしまいます。…首が痛い。

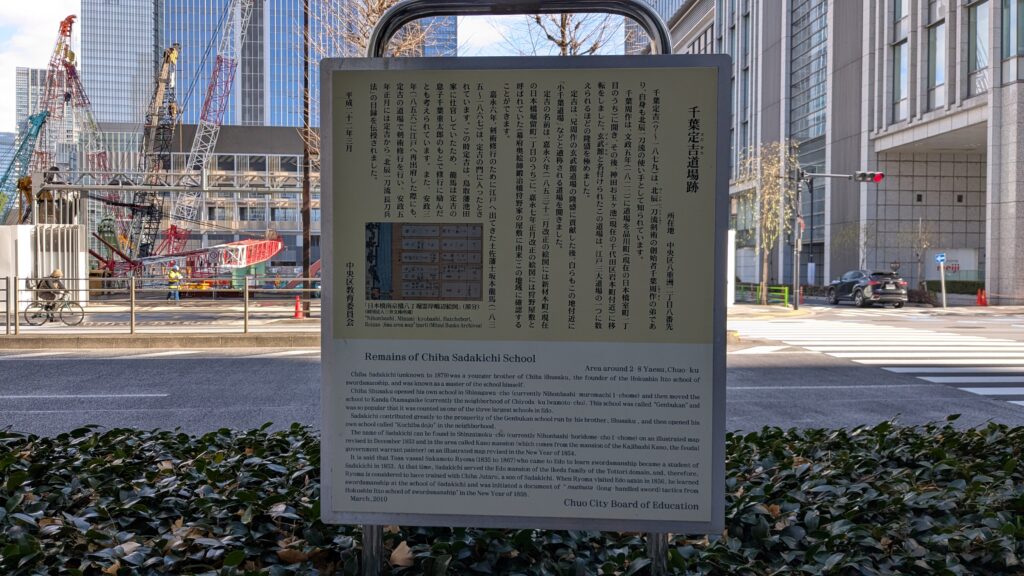

千葉定吉道場跡

一区画先の交差点の角に、「千葉定吉道場跡」の案内板があります。

坂本龍馬が剣術修行のために上京し、この道場で鍛錬を積んだ場所です。

今はビルが立ち並んでいますが、当時はどんな風景が広がっていたのでしょうかね。

9:30

再び東海道に戻ると、スクウェアガーデン前にキロポストがありました。

出発から約1時間で1kmです。今回の旅も甲州街道、日光街道同様ゆったりとしたものになりそうです。

この首都高の陸橋をくぐると銀座になります。

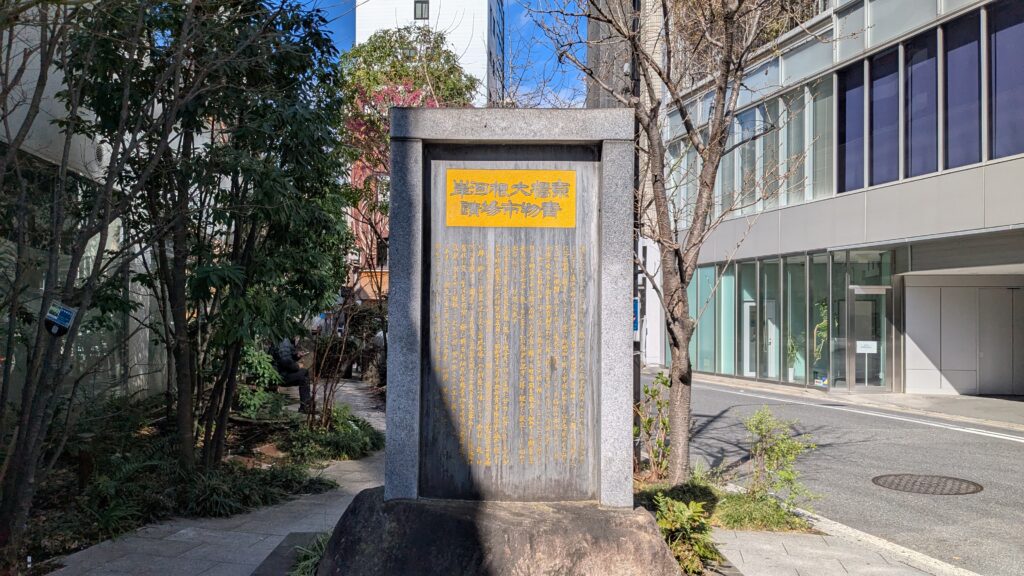

江戸歌舞伎発祥の地 京橋大根河岸青物市場跡

首都高の陸橋手前、右手に「江戸歌舞伎発祥の地碑」があります。

1624年、中村勘三郎がこの辺りに中村座を開いたのが、江戸歌舞伎の始まりとされています。

そのすぐ裏には「京橋大根河岸青物市場跡の碑」もあります。

江戸時代、この京橋川沿いは大根を中心とした青果市場として賑わい、築地に市場が移るまでは、多くの青果商がここで商売をしていました。今の環境からは想像もできませんね。

陸橋の左手前、警察博物館の前には「京橋の親柱」があります。

かつてここに橋が架かっていたそうですが、今の風景からはなかなか想像できませんね。

街道歩きも3本目ともなると、だいぶ余裕が出てきました。

歩くペースが遅くても慌てず気にせず、無理のない速度で進んでいきます。

やはり都心は見どころが多く、つい足を止めてしまいなかなか前に進めませんね。

次回は首都高をくぐり、銀座エリアへ入ります。お楽しみに!

コメント