こんにちは。ぶ~ちゃんです。

諏訪大社4社巡りの2社目は「諏訪大社上社本宮」です。

「諏訪大社上社本宮」には、国の重要文化財に指定されている建造物も多く、沢山の見どころがありました。「諏訪の七不思議」伝説の一つもここにあります。

「諏訪大社上社前宮」から西に約2km、徒歩で30分、車で5分。

諏訪湖の南東、自然豊かな守屋山に囲まれた場所にあります。

神聖な魅力と歴史的価値をお伝えしたいと思います。

諏訪大社 上社 本宮

概要と歴史

「諏訪大社上社本宮」は、信濃国一之宮であり、諏訪大社の総本社の一つです。

四社の中でも特に多くの建築物が保存されており、幣拝殿や片拝殿は、本殿を持たない等社殿と並び立つ独特の構造を持っています。

徳川家康によって寄進された四脚門は、国の重要文化財として現代にもその重要性を伝えています。

また、神体山を拝するという大きな特徴を持っています。

見どころ

北斗神社

「上社前宮」から「上社本宮」に向かう途中、気になる神社があったので紹介します。

その名は「北斗神社」です。

突如として現れた、山の急斜面を直登するかのような200段もの石段。

「寿命の神様」のようですが、急な石段を登り切るころには寿命が削られてしまいそうです。

今回は石段に積もった雪が氷になっており危険と判断して見送りました。

三之鳥居

本宮之東参道鳥居(二之鳥居)の200mほど手前にも鳥居(三之鳥居)がありました。

二之鳥居の手前の駐車場に「諏訪大社 本宮」の案内看板があります。

「上社本宮」は4社で最も参拝者が多いため、周辺には無料駐車場がいくつかあります。

二之鳥居

駐車場から見える場所に「二之鳥居」があります。

上社本宮には「五之鳥居」まであるようです。

北側の一之鳥居から参拝される方が多いようですが、正式な参拝順序はこちらの東側からとなります。

出早社

表参道の鳥居を入ると直ぐ左手に鎮座するのが、「出早社」です。

地元の人々によってお諏訪様の門番神として深く尊敬されているだけでなく、イボを治すご利益があるとも言われています。

この社の奥に三之御柱が見えるはずなのですが、修復工事の養生幕で隠れてしまっていました。残念。

布橋 & 二之御柱

二の鳥居をくぐると、国指定重要文化財「布橋」が現れます。

「布橋」入口脇には「二之御柱」がそびえ建っています。

「布橋」は鳥居から幣拝殿までの間をつなぐ回廊です。

名前は、上社の最高の祠官が通った折に布が敷かれたことが由来になっていると言われています。

昔の景色が見えているような雰囲気のある長い回廊でしたよ。

「布橋」の左側には、絵馬や額を展示する「額堂」や、摂末社遙拝所が建ち並んでいるはずだったのですが、私たちが訪れた際には、文化財修理工事のため閉鎖されていて、中の展示を見ることができませんでした。残念。

大国主神社

布橋には「大国主神社」があります。諏訪大神の御父神である大國主命を祀っています。

宝殿

さらに布橋を進むと見える2棟の茅葺の建物は「宝殿」です。

二殿のうち左側を「東宝殿」、右側を「西宝殿」といい、御柱祭に交互に建替えをします。諏訪大社が水の守護神として広く崇敬される根元にもなっています。

四脚門

上社本宮でもっとも古い社殿です。徳川家康の直命を受けた大久保長安が建立したものです。

私たちが参拝したときには、工事用?の屋根があったので「四脚門」全体が分かりませんでした。

注目の一品だっただけに、こちらも残念でした。

布橋を抜けると、拝殿や拝所へとつづく門が左手にあります。

四之御柱

勅願殿、宝物殿の間に「本宮四之御柱遥拝所」があります。

山の斜面を見上げると、まっすぐに直立した神々しい「四之御柱」が見えます。

遠くにあっても、不思議なパワーを感じてしまいますね。

勅願殿

「勅願殿」は神霊が宿るとされる守屋山に祈りを捧げるための建物です。

「弊拝殿」は祭典や神事のための場所であり、一方で「勅願殿」は個人的な祈りを捧げるための場所として位置づけられています。

拝殿・幣拝殿

拝所は、一般参拝客が入ることができる最後の社殿です。

ここからさらに奥に位置する幣拝殿に向けて参拝を行うようになっています。

「幣拝殿」は、大社の定期的な祭典や重要な神事が行われ、公的な祈願が執り行われる場所です。

周囲が脇塀で囲まれているため、遠目に見ることしかできません。

一之御柱

一之鳥居をくぐった先、拝殿に続く石段の脇に、天に向かってそびえ立っています。

一之鳥居

三本の参道のうち一番広いのがこの北参道となります。両脇にはお土産、食事処がならんでいました。

寒かったので店内のストーブにあたりながら「五平餅」を頂きました。

温かいお茶も頂いて身体が温まりました。

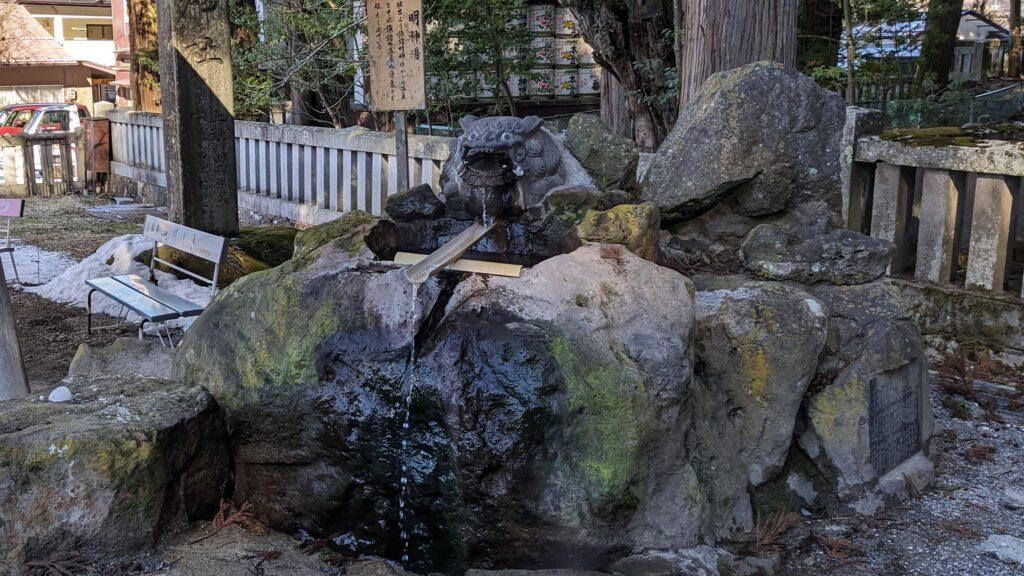

明神湯

屋根がある立派な手水舎の隣には、「明神湯」という温泉水の手水舎があります。

この温泉は諏訪明神に関連しており、諏訪の温泉の源泉であるとも言われています。

寒かったこの日は心地よい温かさに感じたので、お湯の温度は少し高めだと思います。

高島神社

「高島神社」に祀られている祭神は、江戸時代初期に高島藩を再興した三代の藩主、諏訪頼忠公、諏訪頼水公、諏訪忠恒公です。

天流水舎

次に右手に鎮座するのが、これも諏訪大社七不思議のひとつである「天流水舎」。

「どんな晴天の日でも、雫が三滴は屋根上の穴から降り落ちる」と言い伝えられています。

天流水舎の脇には、拝殿の方に上がる石段があります。

神楽殿

天流水舎の向かい側が「神楽殿」です。四方向すべて吹き通しとなっています。江戸時代後期に建立されたものです。

神楽殿の内部には、目を引く特大の太鼓が安置されています。この太鼓は、一枚の皮で作られており、そのサイズは日本で最大とされています。年に一度、元旦の朝にだけ打たれる大太鼓です。

布橋を通る際にも横目に見えていましたが、ほんと大きな太鼓でしたよ。

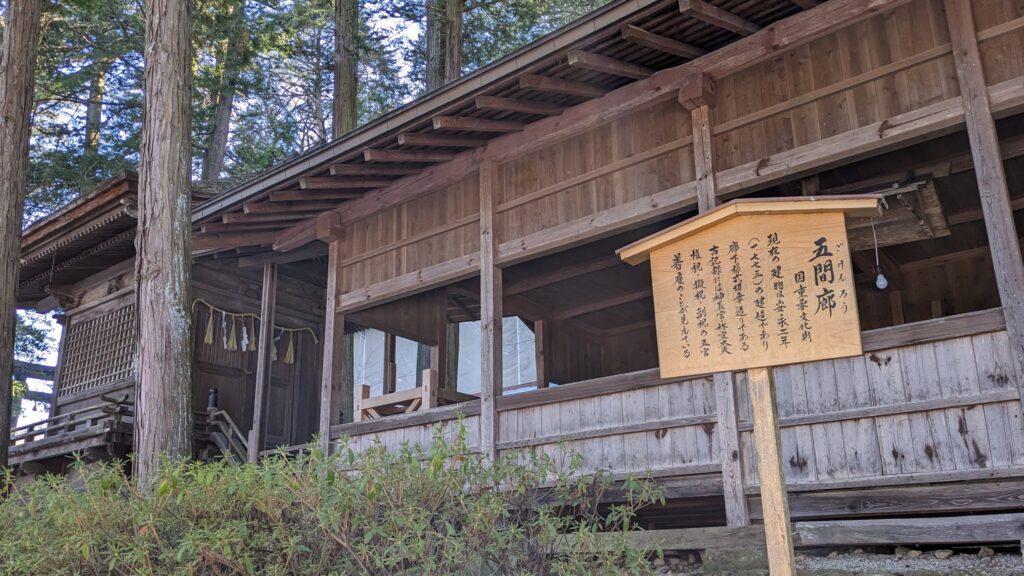

五間廊・勅使殿

奥に進んでいくと重要文化財の「五間廊」「勅使殿」があります。

どちらも国の重要文化財です。

神馬舎

さらにその奥、最初に入ってきた「二之鳥居」付近に諏訪大神の神馬の屋形である「神馬舎」があります。こちらも重要文化財です。銅製の神馬と木製の神馬が安置されています。

あまり人はおらず、ひっそりと佇んでいました。

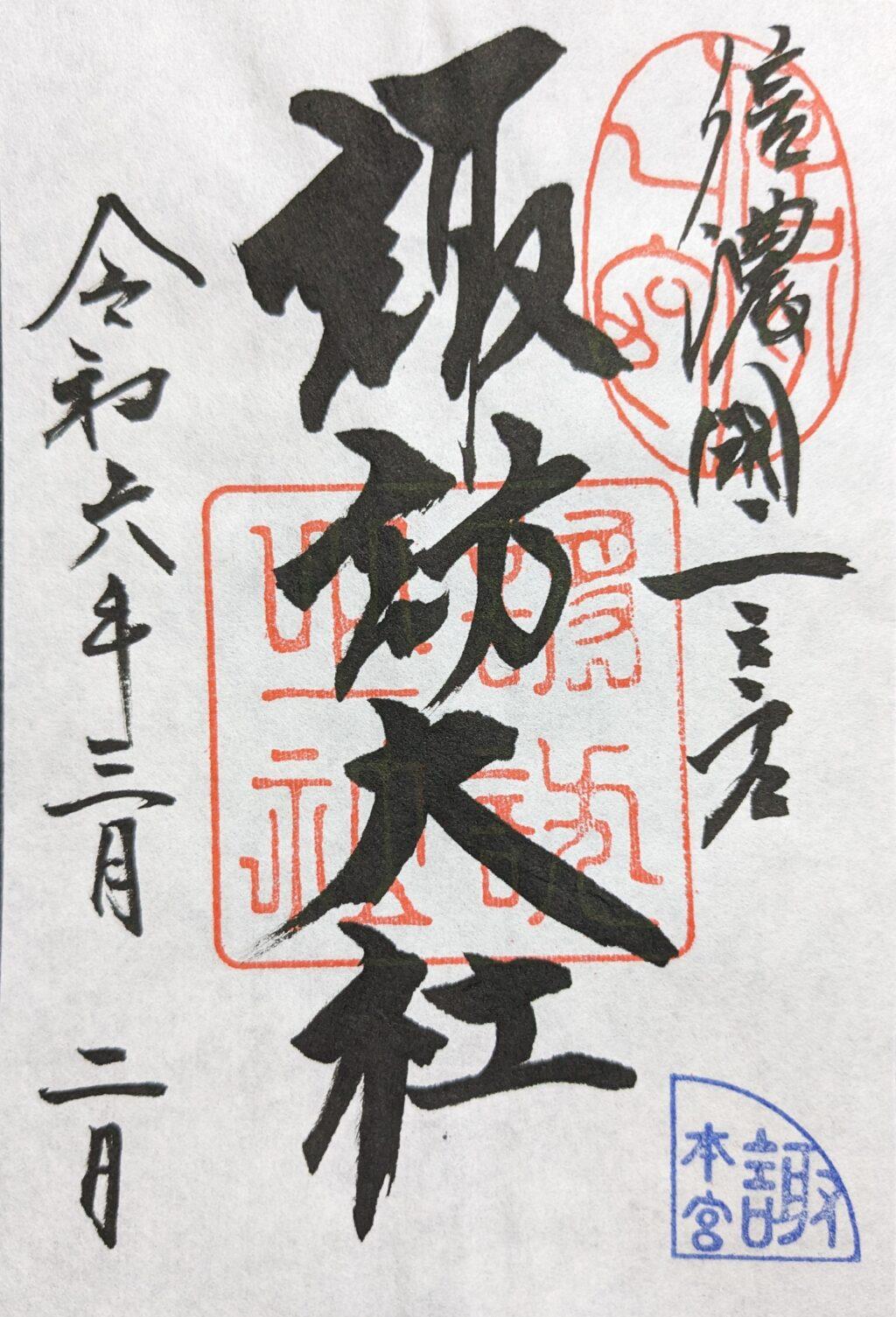

上社本宮 御宿場印

上社前宮の御朱印は社務所で頂くことができます。

社務所は一之鳥居(北鳥居)をくぐってすぐ右手にあります。

「上社本宮」には歴史的な建築物がたくさんあって見どころ満載でしたね。

見落としてしまいがちな貴重な建造物もあるため、事前にリサーチしておくことをお勧めします。

次回は「下社秋宮」についてご紹介します。

コメント