こんにちは。ぶ~ちゃんです。

甲州街道歩き旅の終わりの報告を兼ねて「諏訪大社 四社巡り」に行ってきました。

日本最古の神社の一つとして知られる「諏訪大社」は、諏訪湖を挟んで南北にある4つの神社から成り立っており、南に上社二宮(前宮、本宮)、北に下社二宮(春宮と秋宮)があります。

御神木や神体山そのものを御神体とする独特な信仰形態を持つ諏訪大社は、パワースポットとしても人気を集めています。

これら四社を巡る「諏訪大社 四社巡り」に実際に参加してきた様子を、写真や体験談を交えながら紹介したいと思います。

「諏訪大社 四社巡り」で、神秘と歴史に満ちた体験をしてはいかがでしょうか。

諏訪大社と4社巡り

諏訪大社とは

信濃國一之宮 & 諏訪神社の総本山

「諏訪大社」は、信濃国で最も格式の高い「信濃國一之宮」とされています。諏訪大社には、長野県中央部の諏訪湖周辺諏訪湖を挟んで4つの社があり、南側には「上社(かみしゃ)」の「本宮(ほんみや)」と「前宮(まえみや)」があり、北側には「下社(しもしゃ)」の「春宮(はるみや)」と「秋宮(あきみや)」があります。合計で二社四宮を構成しています。

「諏訪大社」は全国に約25,000社ある「諏訪神社」の総本社でもあります。その歴史は古事記にも登場し、日本の神社の中でも非常に古い神社の一つとされています。この長い歴史を持つ神社は、「パワースポット」としても知られており、多くの人々が参拝に訪れています。

自然信仰を伝える姿

自然を御神体とし、自然崇拝の伝統を守る古神社の形態を今も保持しているため、「諏訪大社」は、拝殿の後ろに本殿がない「諏訪造り」という独特の建築スタイルで知られています(ただし、上社前宮には本殿が存在します)。

御柱祭

各社殿の四隅には、「御柱」と呼ばれる4本の巨大なモミの木が立てられています。

この「御柱」は、7年ごとの寅と申の年に行われる「式年造営御柱大祭」、別名「御柱祭」で新たに建てられます。この名前一度は見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

これらの「御柱」は山中から人力だけで神社まで運ばれ、新しく建て替えられます。

「御柱祭」は諏訪大社の最大の神事であり、諏訪の氏子たちの奉仕によって行われます。

その起源や由緒は明らかではありませんが、1200年以上前、平安時代初期に最初の記録が残されています。

四社巡り

「四社巡り」とは、諏訪大社の4つの神社を参拝することで、特に訪れる順番は決まっていません。

「上社前宮」「上社本宮」「下社春宮」「下社秋宮」という4つの神社はそれぞれ独自の魅力を持ち、どの神社から始めても良いのですが、上社の2社、下社の2社はそれぞれ近い場所にあるのでセットで巡ると効率的です。

それぞれの神社を巡って、たくさんの御利益を受ける旅をしてみてはいかがでしょうか。

さらに、全ての神社の御朱印を集めると、最後に訪れる神社では素敵な記念品がもらえるんです。

御利益

諏訪大社の御祭神は「建御名方神(たけみなかたのかみ)」と「八坂刀売神(やさかとめのかみ)」の夫婦神です。「諏訪大明神」と呼ばれるこれらの神々は、かつては風と水の守護神として、また五穀豊穣や勝利をもたらす軍神として信仰されてきました。現代では、生命と日常生活を守る神として敬われ、縁結びや家庭の安全、商売の繁栄、厄払い、願い事の成就など、多岐にわたる祈願の対象となっています。

諏訪大社 上社 前宮

「諏訪大社 四社巡り」をしてきましたので、それぞれの社が持つ独特の魅力や見どころを、皆さんに紹介したいと思います。自然に囲まれた神秘的な空間、歴史や文化が息づいている場所でした。

まずは「諏訪大社 上社 前宮」から紹介していきたいと思います。

概要と歴史

「諏訪大社上社前宮」は、信濃国一之宮であり、諏訪大社の総本社の一つです。

「諏訪大社 上社 前宮」は一説には御祭神が最初に居を構えた場所とも伝えられていて、諏訪信仰発祥の地とも言われています。

前宮という名前は、本宮よりも「前にあった宮」という意味で使われることがあるようです。

最寄り駅は「茅野駅」になります。

私たちは「甲州街道歩き旅」の途中、茅野に差し掛かったところで、一時甲州街道のルートから外れて上社に立ち寄りました。

見どころ

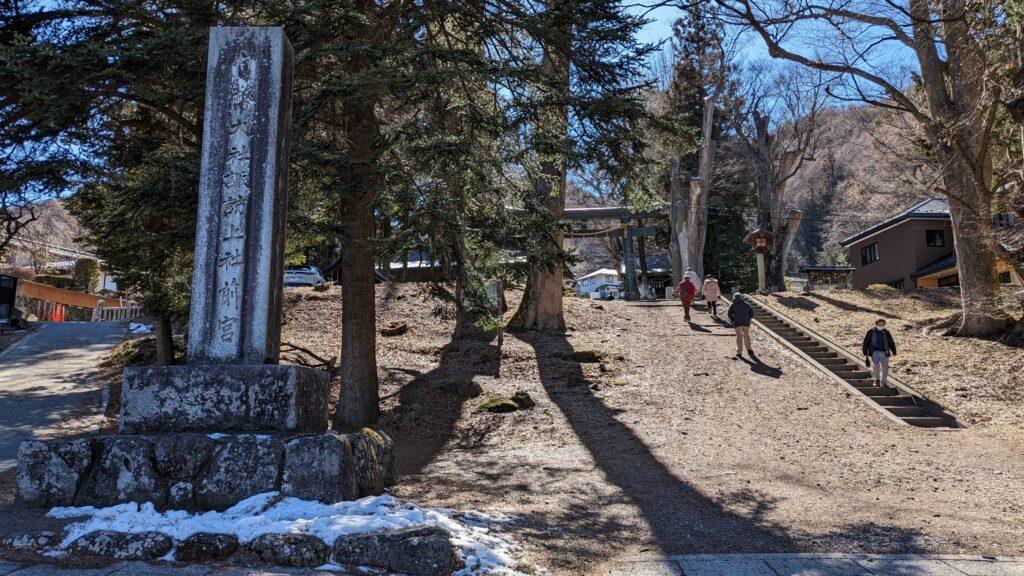

大通り(152号線)に面して、目立つ案内看板が立っています。

案内看板が立っている場所は、参拝者専用の駐車場で数十台駐車ができます。

鳥居

駐車場前の信号を渡ったところに、立派な鳥居が立っています。くぐって参道を進んで行きます。

登りはずっと続いていて、先にあるはずの本殿がどこにあるのか見えませんでした。

歩いて旅をしていたので、足腰には相当な負担がかかりました。

足腰が不自由な方にとっては、少々厳しいかもしれません。

第二の鳥居

これは第二の鳥居付近にある「前宮」の史跡案内図です。広範囲にわたって史跡が点在していることがわかりますね。

銅製の大鳥居の先には、さらに石段が続いています。息を整えながら、一歩一歩登っていきます。

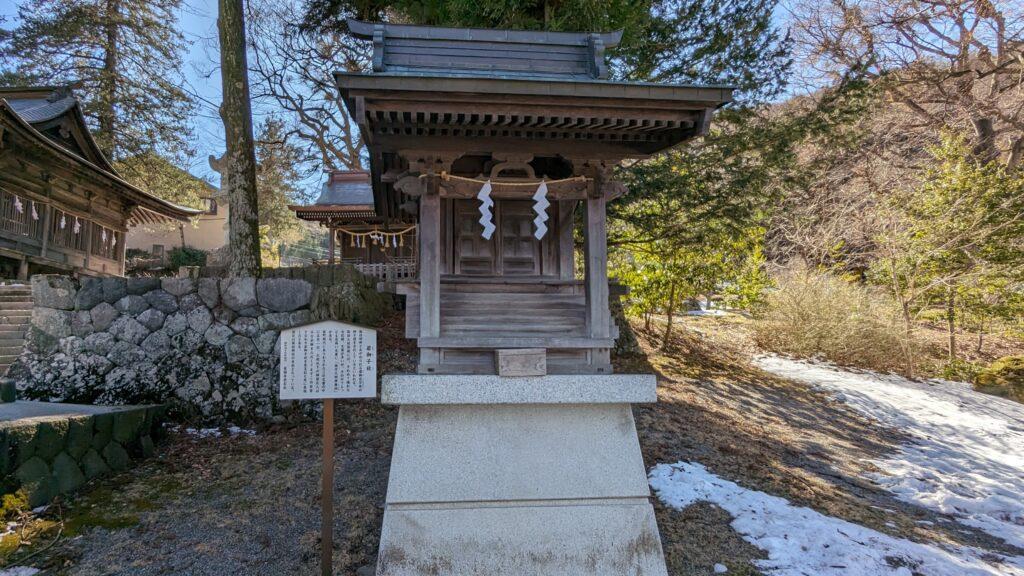

若獅子社

狛犬様の後ろ側、若獅子社があります。諏訪明神・建御名方命の子供たちが祀られている場所です。

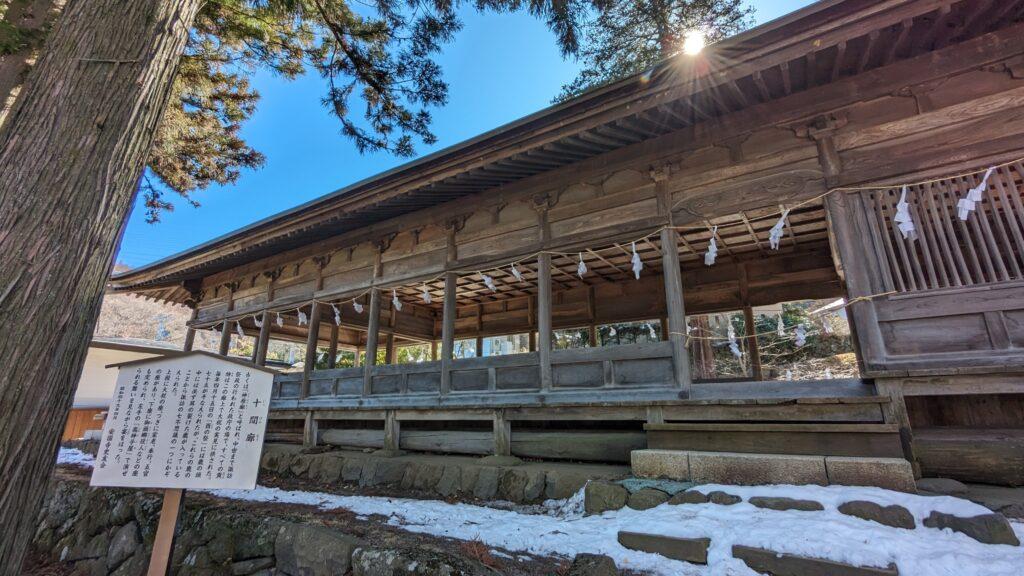

十間廊

名前の由来は、全長が約10間(約18メートル)であることからと言われています。神に捧げる全ての貢ぎ物はこちらの廊上で捧げられたようです。

「御頭祭で神前に捧げられた鹿の頭の中に、毎年必ず1頭は耳の裂けた鹿がいた」という話は諏訪の七不思議の一つとされています。

内御玉殿

かつては諏訪明神の祖霊が宿るといわれる神宝が安置される御殿だったようです。

ここからさらに100メートルほど登り坂が続き、足取りも重くなってきます。

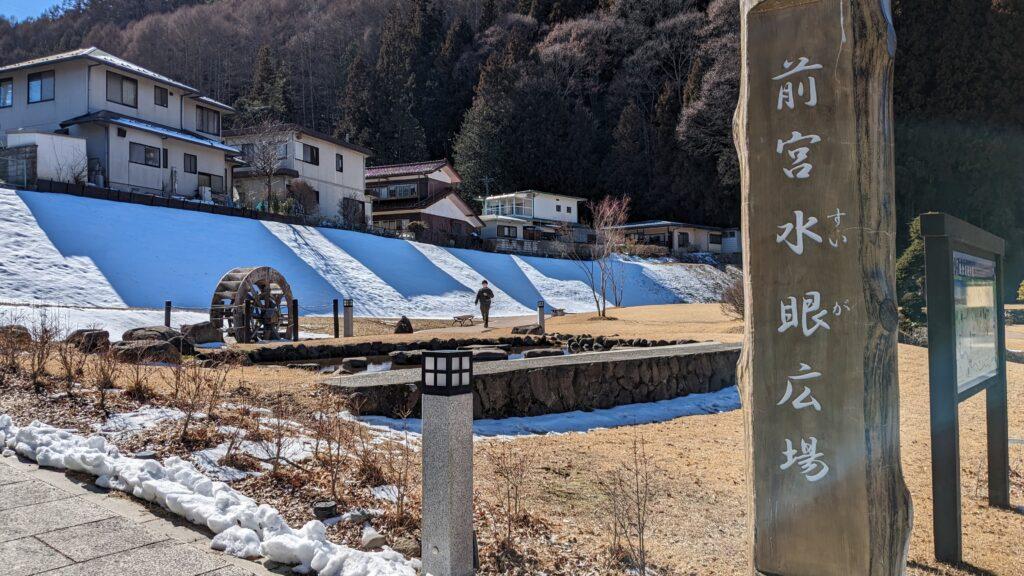

本殿に向かう途中に現れるのが「水眼広場」です。自然に囲まれた庭園風の芝生広場です。広場には交流センターもあり、諏訪大社や御柱祭、前宮周辺の歴史や文化財の展示が楽しめます

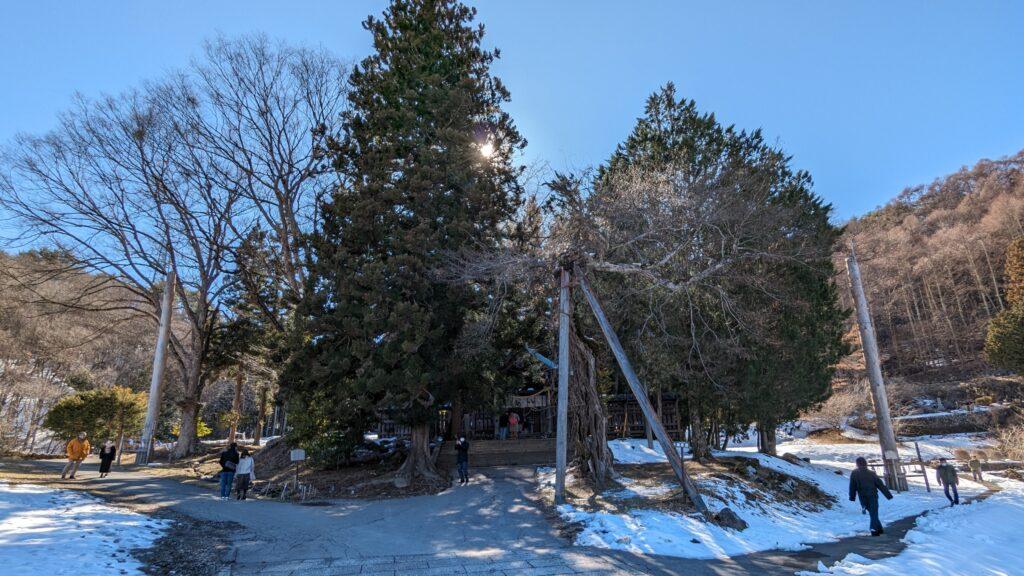

木々に囲まれた小さな森が現れます。

森の中心には、荘厳な本殿が佇んでいます。その森の両脇には堂々とした巨木が2本、天に向かってそびえ立っています。

これは本殿側からの景色です。かなり登ってきたようですね。

茅野駅方向を見ています。開けた景色の向こうに見えるのは、八ヶ岳でしょうか。

本殿

拝殿です。本殿は奥に鎮座しています。

前宮は諏訪大社の四つの宮の中で唯一本殿を持っており、建築には伊勢神宮から譲り受けた古材が用いられ、神聖な雰囲気を今に伝えています。

御柱

森の両側にあった巨木は御柱です。巨大な御柱に初めて出会った感動は、言葉では表せないものがありましたね。ただただ圧倒されました。

諏訪大社の4つの社では、どこでも御柱を見ることができますが、全ての御柱に触れることができるのは「上社 前宮」だけなんです。是非触れておきましょう。

積雪で足元が悪く、私たちは右側の柱には辿り着くことができませんでした。

清流「水眼」

本殿の隣には「水眼(すいが)」と呼ばれる清らかな清流が流れています。前宮の神域を流れる御手洗川は、古くから神聖な水として大切にされてきました。

この場所は、かつて身を清め、神事を行うための場所であったとされています。

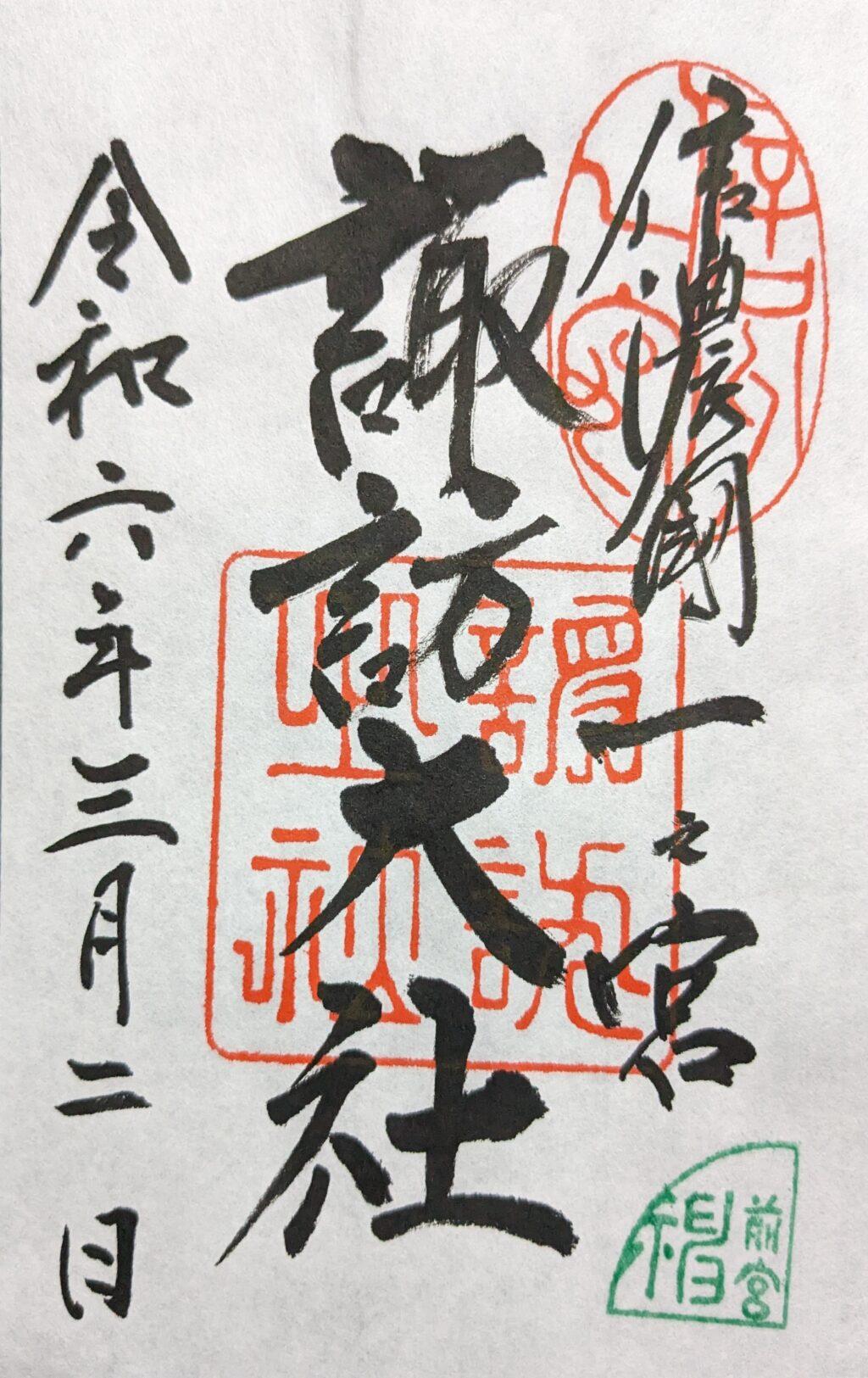

上社前宮 御宿場印

上社前宮の御朱印は社務所で頂けます。

石段を登っていく途中、第二の鳥居に向かって(本殿向き 登り方向)、右手にあります。

この付近にも、車が数台駐車できるスペースがあります。

ここまで「諏訪大社 上社前宮」の見どころをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

上社前宮は諏訪信仰の発祥の地とされ、その歴史と神秘性に惹かれる人々が絶えず訪れます。この地から諏訪信仰が全国に広がり、今もなお多くの信者や観光客がこの聖地を訪れるのは、とても感慨深いですね。

次回は「諏訪大社 上社本宮」を紹介します。

コメント