こんにちは。ぶ~ちゃんです。

日光街道歩き旅1日目5回目です。

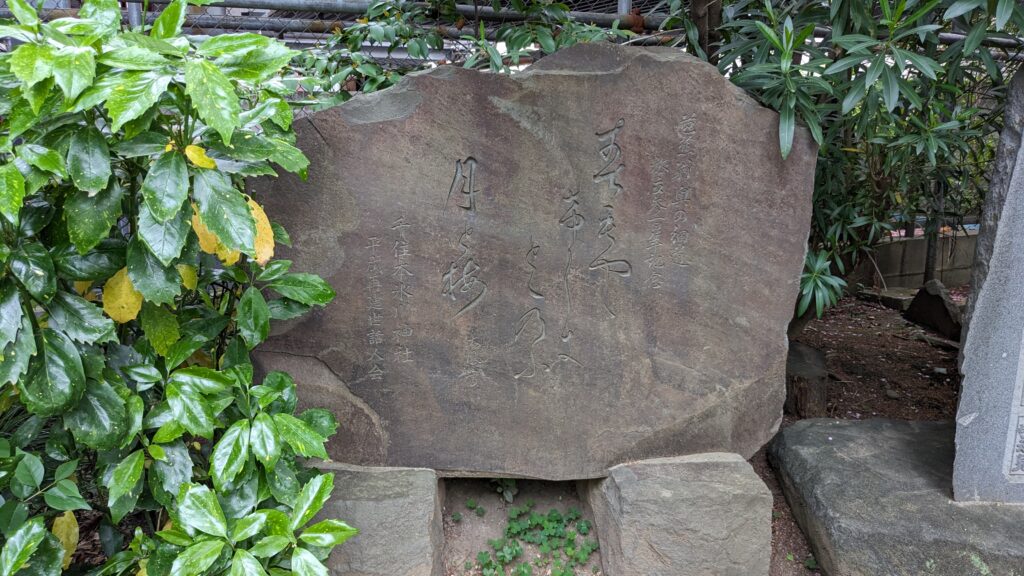

前回、「千住エリア」に入り、松尾芭蕉御一行と合流し「千住宿」に入りました。

今回は「千住宿」内を散策します。

足立区南部の北千住エリアは、江戸時代から物流と商業の拠点として栄え、現在も賑やかな街並みが広がっています。宿場町としての歴史を感じさせるレトロな雰囲気の中に、駅ビルや商店街、おしゃれなカフェや飲食店が集まり、ショッピングやグルメが楽しめます。さらに、荒川と隅田川に囲まれた自然豊かな環境も魅力で、ターミナル駅の北千住駅からは都心へのアクセスも抜群で、住みやすい街としても人気を集めています。

「千住宿」歩きの楽しさをお伝えできればと思います。

日光街道の旅 1日目-5

千住宿 つづき

16:00

日本橋から千住宿入口まで約5時間経ちますが、まだ8kmしか進んでいません。

4月末にもなると陽も長くなってきているので、周囲はまだまだ明るいです。

ここから「千住宿」の街道筋です。

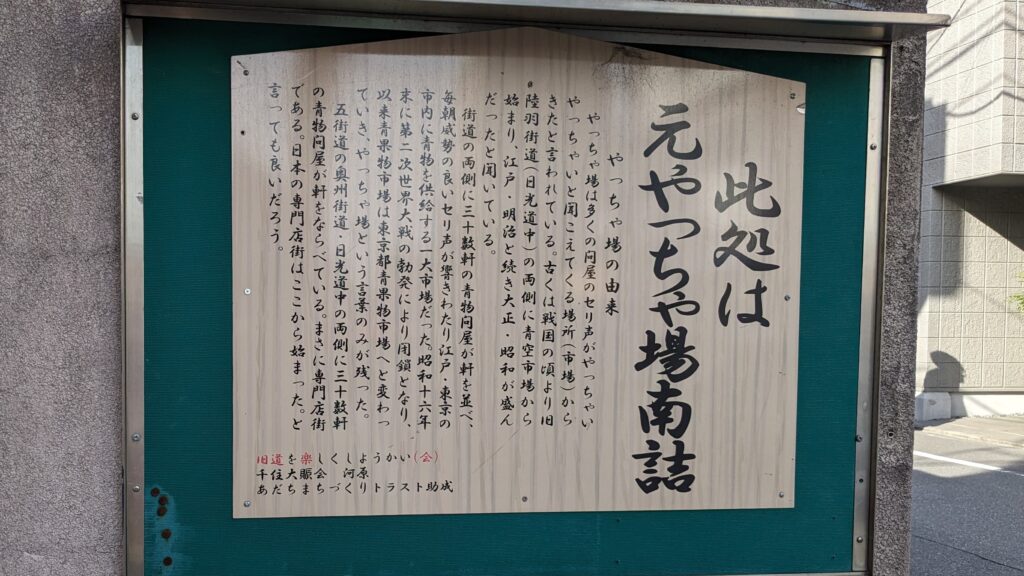

少し歩いた建物の壁に案内板がありました。「此処は元やっちゃ場」?

「やっちゃ場」とは東京の方言で「青物市場」のことを言うそうです。

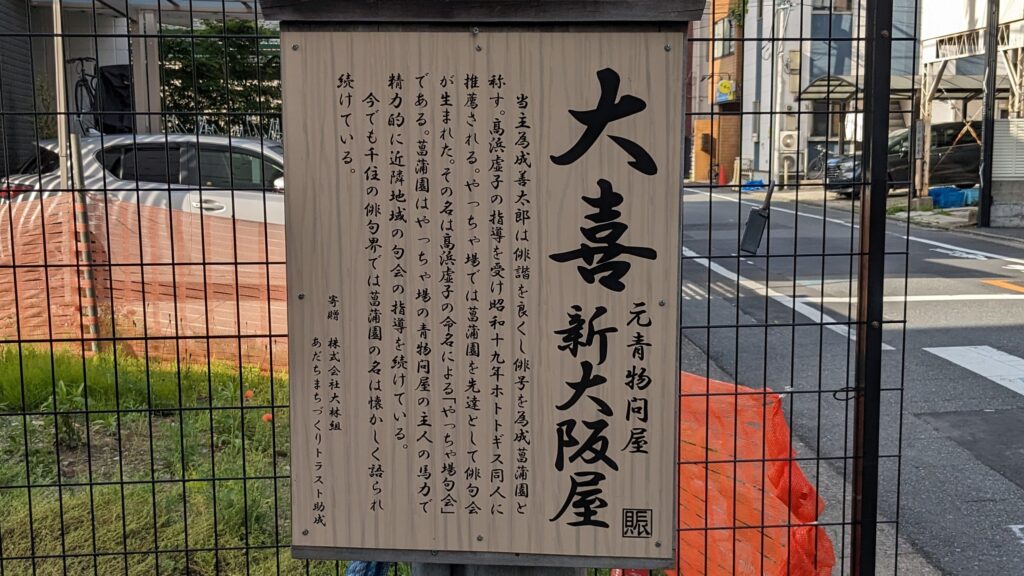

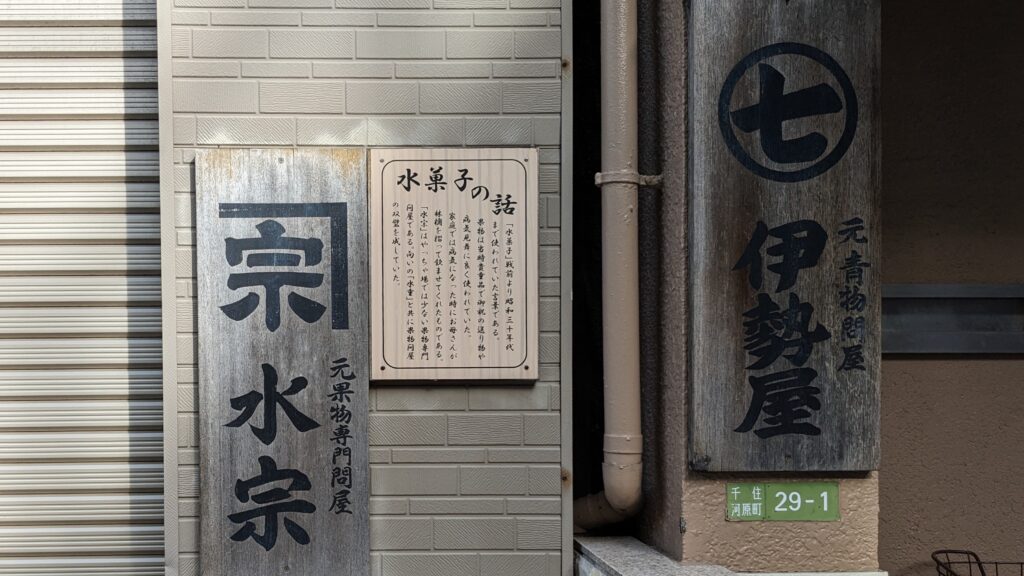

当時の屋号が描かれた木札や、その屋号の説明板が道路を挟んで多く掲げられていました。

しばらくやっちゃ場跡を歩いていると、趣きのある建物が現れました。

「千住宿歴史プチテラスギャラリー」で、展示会などに利用されています。開館時間は16:00までとなっており当日は閉門されていました。

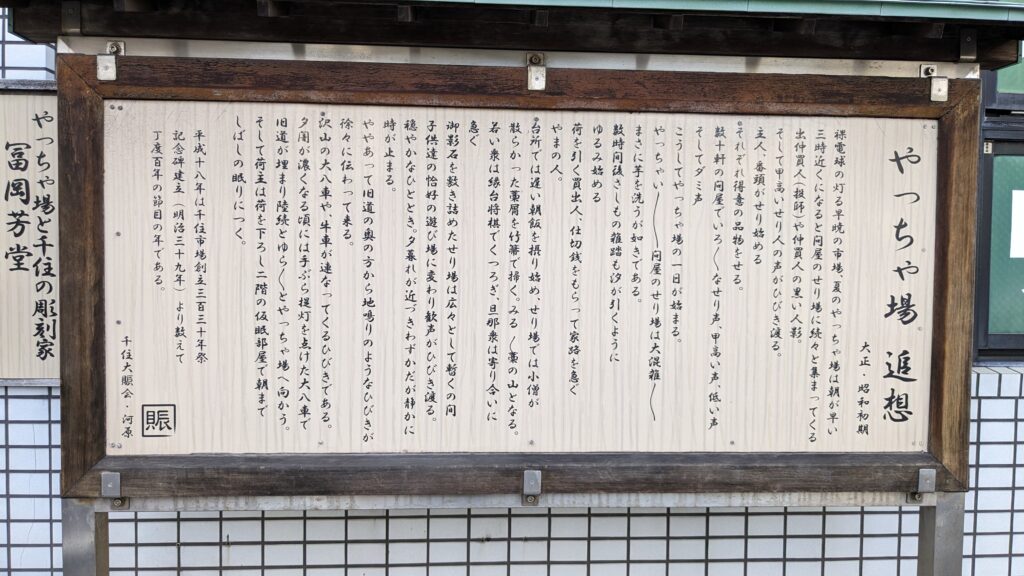

ギャラリーの隣には「やっちゃ場追想」の案内板がありました。

大正・昭和初期のやっちゃ場の様子が伝わってきますね。

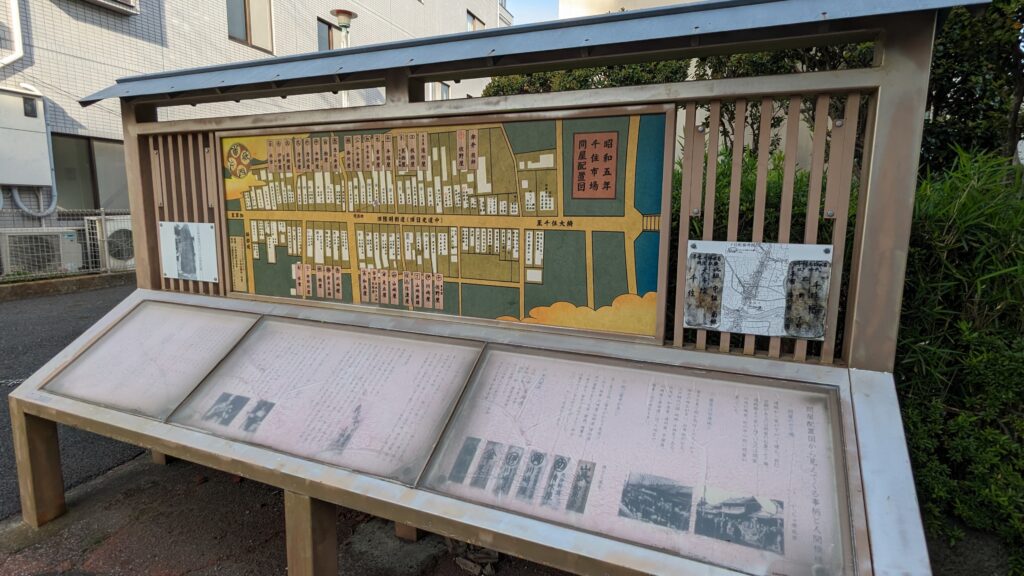

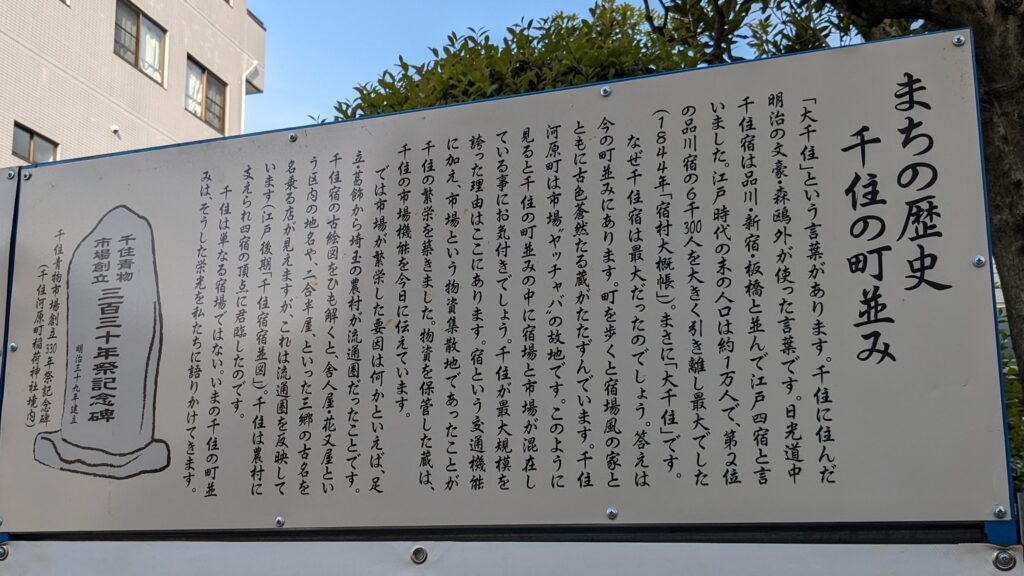

やっちゃ場追想案内板の道向かいには「まちの歴史千住之町並み」「千住市場問屋配置図」があります。

昭和5年の問屋配置のようです。通りには問屋が立ち並び、当時は相当賑わっていたものと想像ができます。

大きな通りを渡り終えたところに「源長寺」があります。

立派な山門と、仁王像が印象的です。この地を開拓した「石出掃部亮吉胤(いしでかもんのすけよしたね)」により、一族の菩提寺として建てられました。

100mほど歩くと小さな公園「掃部宿憩いのプチテラス」があります。

名前の由来は先ほどの「石出掃部介吉胤」にちなんでいます。

千住掃部宿の歴史を紹介する説明板がありました。

掃部宿

千住宿が日光街道の宿場として定められてから、千住の堤外川原に家並みができ、のちに千住宿として加わったのがこの掃部宿ブ。この町は有力な商人が集まって繁栄したブ。

江戸日本橋から二里目「千住一里塚」

更に250m程歩いた「千住ほんちょう商店街」入口の交差点南側には「千住の一里塚跡」があります。道路わきの植え込みにポツンと立っているので少し分かり難いですが、日光街道初めての一里塚です。

※西側の植え込みには「千住高札場」碑があったようです。

交差点を渡った信用金庫入口横。ここにもチェンソーカービングで造られた「芭蕉像」がありました。容姿としては南千住駅前の像に近しいですかね。

「東京芸術センター前の広場」の片隅に「千住宿問屋場・貫目改所跡」説明板があります。

「貫目改所」は江戸幕府が街道往来の荷物の重量を検査し、馬の不正使用を取り締まるため、宿場の問屋場に設置した機関です。

裏通りに入り「あだち産業センター」の脇にひっそりと「千住町役場跡」碑が立っていました。

千住ほんちょう商店街を進みます。

少し人出も多くなってきて、賑やかになってきました。

森鴎外旧居・橘井堂森医院跡

タワーマンション隣に「森鴎外旧居・橘井堂森医院跡」があります。

言わずと知れた近代の文豪。こんなところに住んでいたんですね。

と思ったら都内だけで12カ所、何度も引っ越しをされたいたようです。

駅前通りを横断すると「宿場町通り」のアーチ看板が目に入ります。

駅前商店街に入り更に人が多くなってきました。

このエリアは史跡も多く残っており、歴史とうまく共存できている街のようですね。

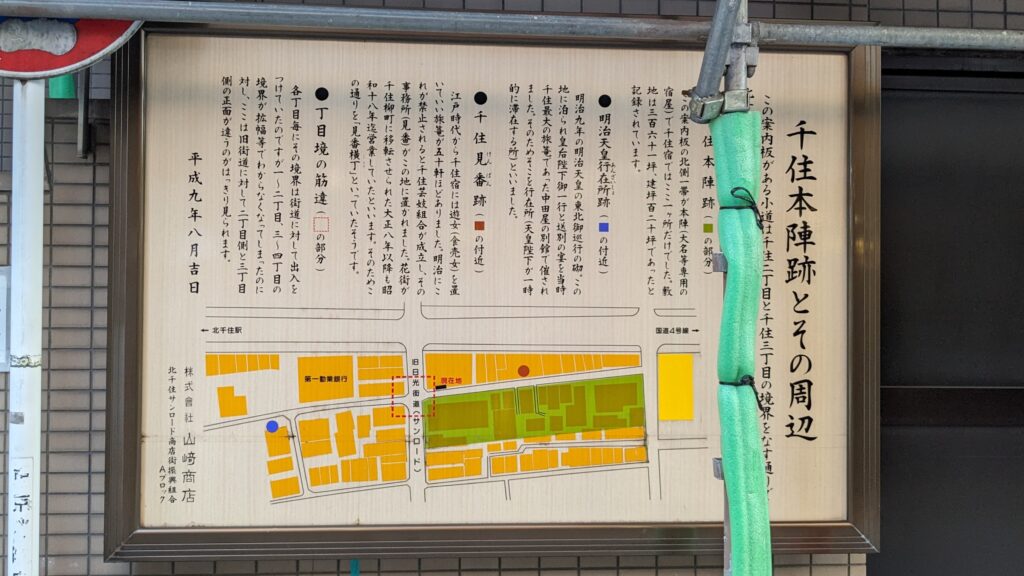

アーチ看板の路地を左に曲がったところに「千住本陣跡とその周辺」案内板がありました。「千住本陣跡」碑も近くにあったようですが気付きませんでした。アーチ看板の支柱裏に隠れていたようです。残念。

路地裏の案内板のみで、建物等は残っていませんでしたが、参勤交代で多くの大名が宿営した本陣がここにあったと思うと感慨深いです。

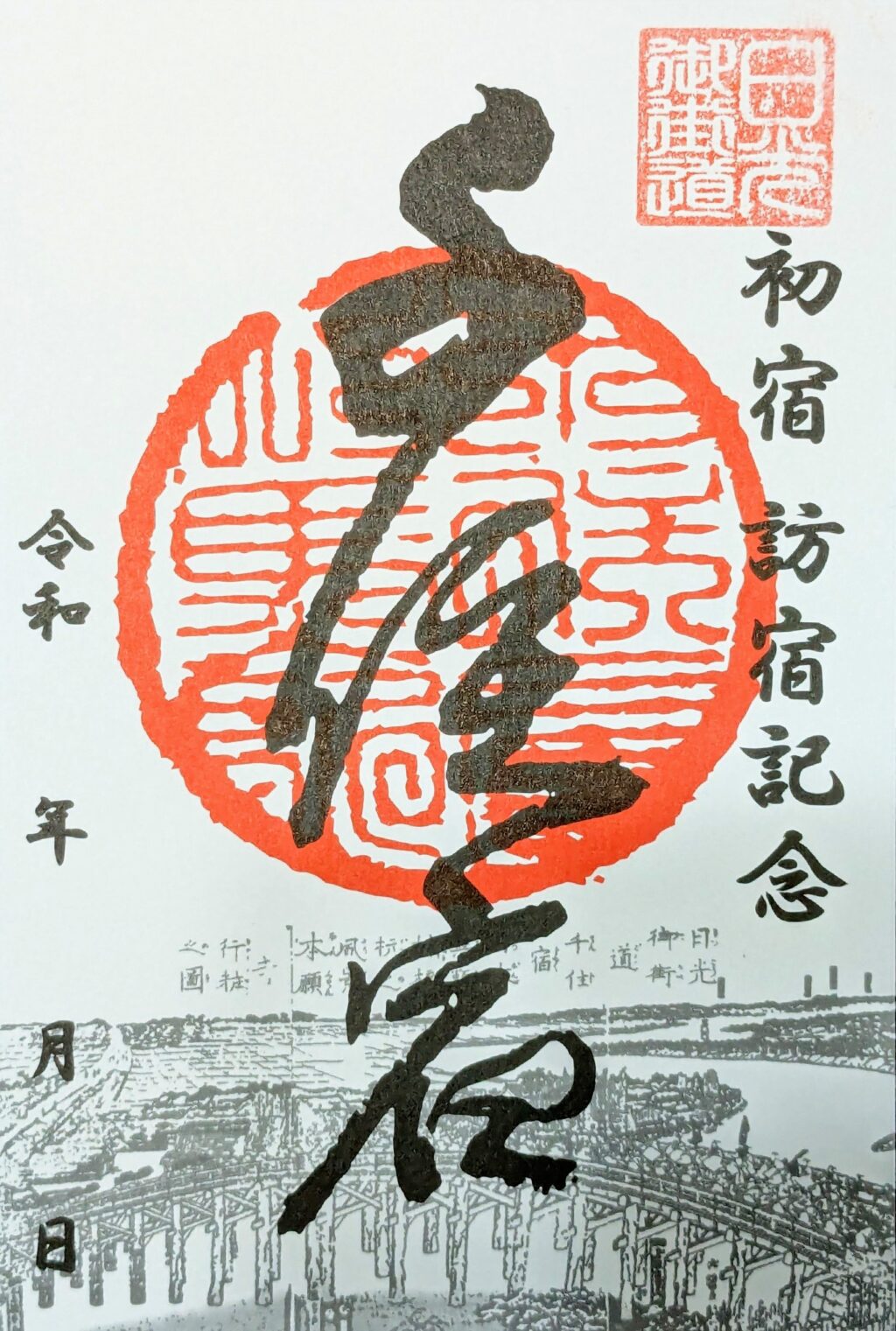

御宿場印「千住宿」を手に入れた!

16:45

宿場町通りの途中にある「千住 街の駅」に立ち寄ります。

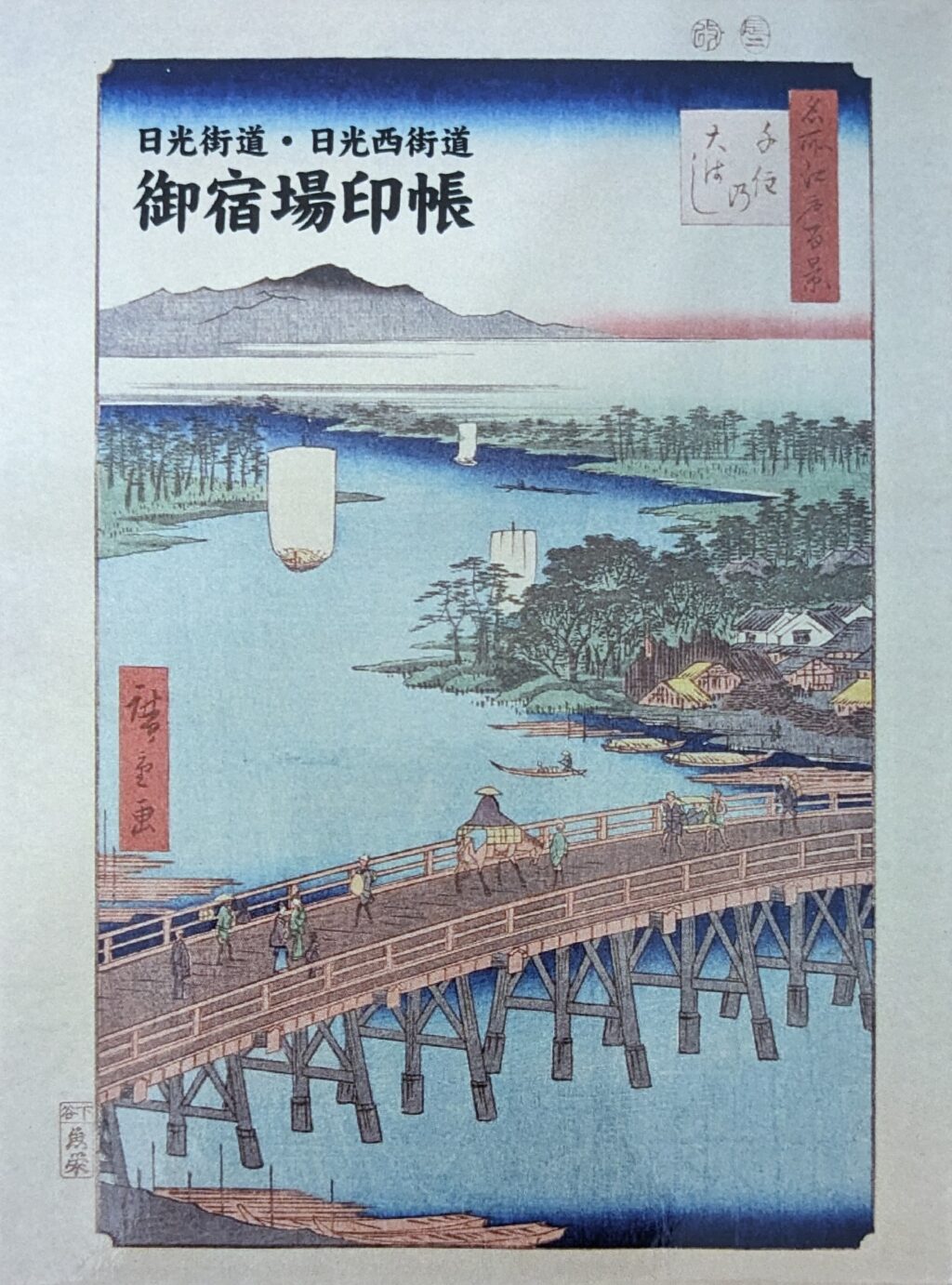

こちらに立ち寄った目的は「日光街道御宿場印」です。

「千住宿御宿場印」と「御宿場印帳」を手に入れました!

甲州街道歩き旅の際にも御宿場印を道中で集めて回っていたのですが、購入場所の営業日時と合わずに手に入れられなかったりと、なかなか難しかったのですが、今回も歩き旅の楽しみの一つとして集めて行こうと思います。

今回は「日光西街道」を進むことは考えていませんが、いつかは行ってみたいですね。

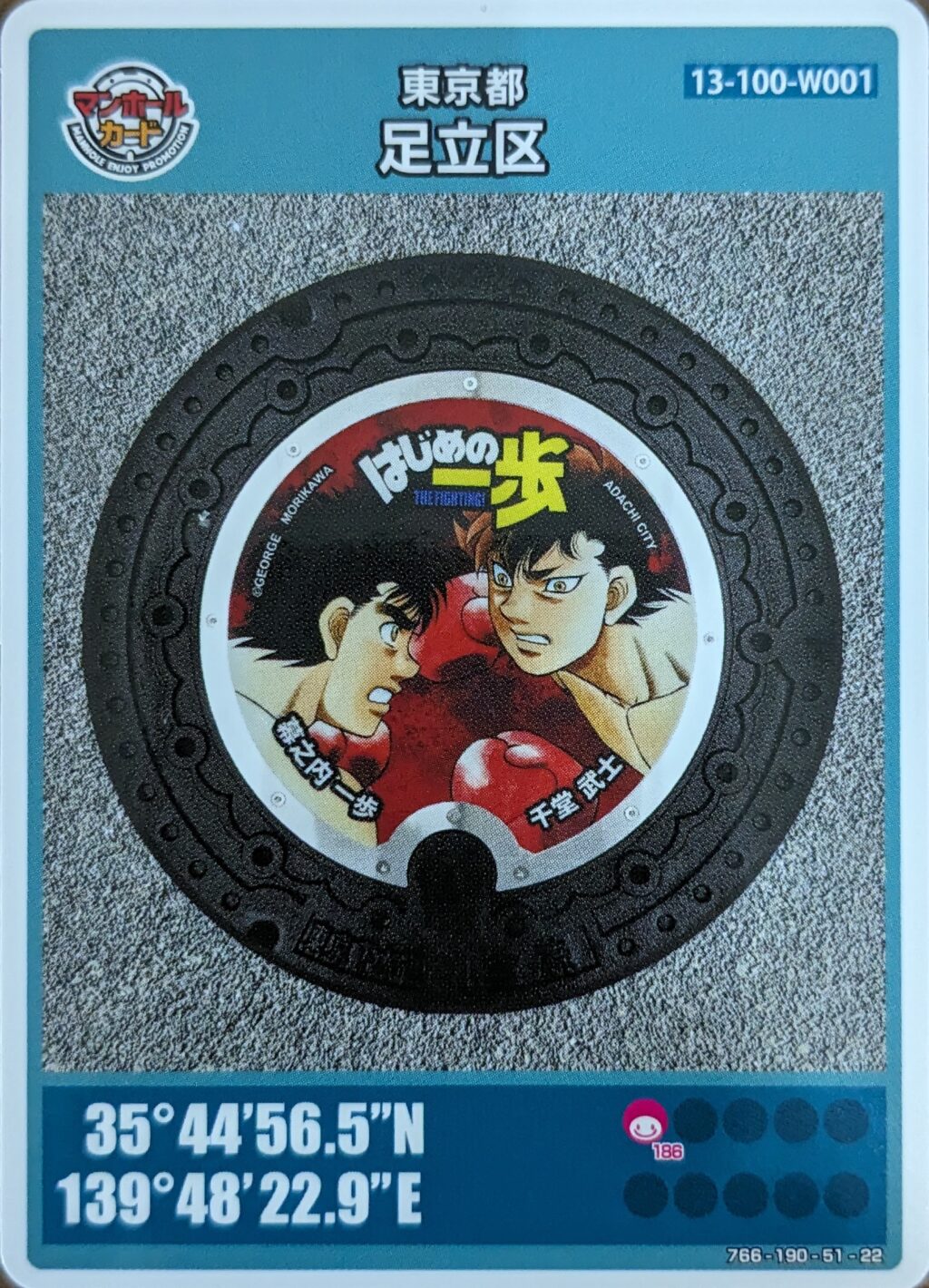

そしてここでお店のおばさんに「マンホールカード」なるものを教えてもらいました。かなり以前から配布が始まっていたようですが、今まで知りませんでした。

積極的に集めに行くと更に旅のスピードが鈍化しそうなので、道中沿いにあるものは回収していこうかと考えています。

場所 :お休み処千住街の駅

営業時間:4月~10月 9:00~18:00

11月~3月 9:00~17:00

※年始(1月1日~1月3日)は、10:00~16:00

休業日 :月・火曜日、年末(12月29日~12月31日)

※月・火曜日が祝日の場合は開館

駅前から離れていくと、人影が少し減ってきました。

街道の1本西側の道沿いにあります「千住元氷川神社」です。

千寿七福神の大黒天が祀られています。1307年創建で、木造の旧社殿は足立区の有形文化財です。「ラジオ体操発祥の地」碑もありました。

宿場町通りに戻ります。

街灯には、千住宿を通った大名の名前と家紋、説明書きあります。

「千住ほんちょう公園」です。

日光道中・宿場町の雰囲気を伝えるために作れらた公園だそうです。

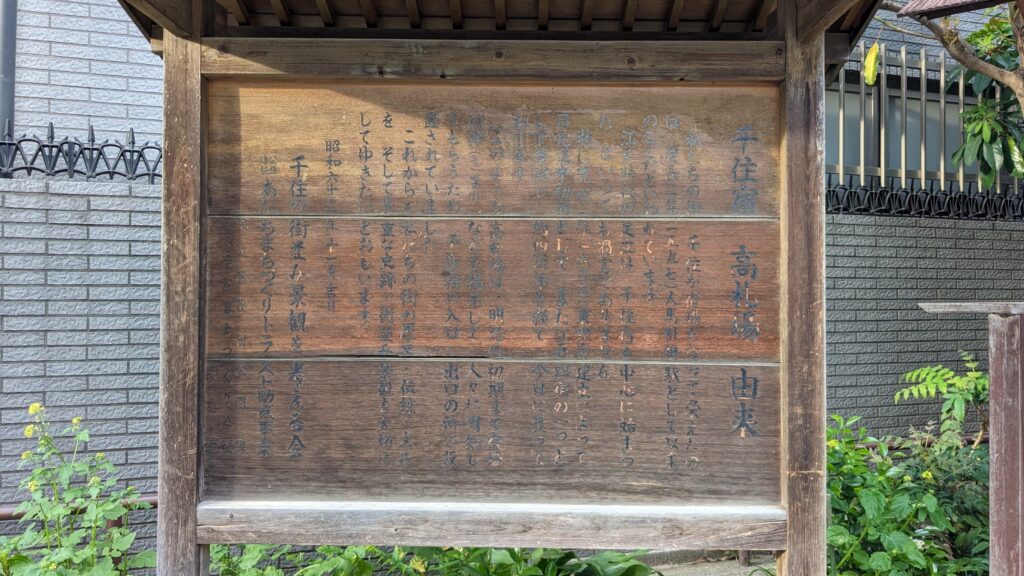

「千住高札場由来解説板」と千住宿の史跡案内地図がありました。

公園を過ぎたあたりから、更に人が少なくなります。

商店街のシャッターには、日光街道の絵が描かれていました。

シャッターアートは、歌川広重の「日光道中」という作画テーマに、地元の高校生が手掛けているそうです。宿場町ならではですね。

千住絵馬屋・吉田家、横山家住宅

商店街も終わりかけたところに、趣きのある建物が現れます。

西側に建っているのは江戸時代から代々千住絵馬の製作をしている吉田家です。なんと江戸時代から8代続いているそうです。

東側に建っているのは横山家住宅で、江戸時代後期の建造物。富裕な商家で紙問屋だったそうです。

宿場町だった名残をしっかりと現代に伝えていますね。

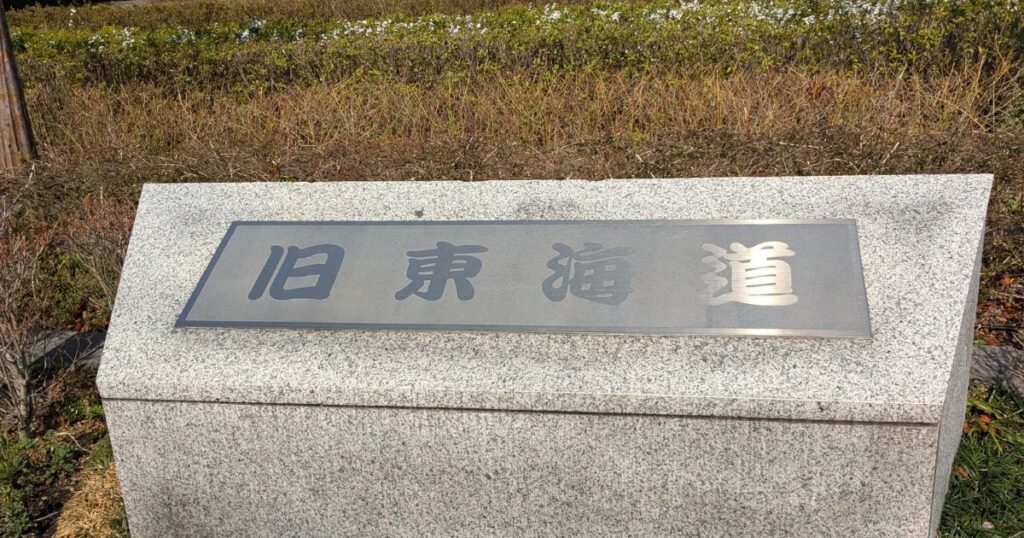

旧水戸街道と旧日光街道の交差点に「水戸佐倉道・日光道中」石標がありました。

千住宿にはたくさんの街道が集まっていたんですね。賑わいも相当だったのではないでしょうか。

先ほどの道標から更に北に100mほど進んだ交差点に「下妻道・日光道中 石標」があります。

左は旧日光街道、このまま真っ直ぐ北に行くのが旧下妻道です。

17:15

下妻道の方に進むと右手に「名倉医院」があります。江戸時代から「骨接ぎの名倉」として知られており、現在も整形外科医院として続いています。

名倉医院の建物と庭園は、足立区の登録記念物となっています。

2020年に創業250年を迎えたそうです。歴史を伝承していくというのはそう簡単なことではありません。頭の下がる思いです。

日光街道1日目は「千住宿」の北端部のここまでで終了としました。

妻は疲れ切ってほぼ無言。暑い中良く頑張りました。

北千住駅周辺で食事を摂って帰路につきました。

都心は人や交通量が多く少し疲れますが、食事や休憩場所に困ることもないですし、いつでも離脱できるのが良いですね。

2日目は東京を抜けて埼玉県に入ります。お楽しみに。

日光街道1日目 まとめ

日光街道初日は「江戸日本橋」から「千住宿」まで約8時間、8.6kmの道のりでした。※時速1km…

風情のある建物などは少なかったですが、さすが江戸周辺だったこともあり、たくさんの跡は残されていました。下町風情をとても良く感じられる初日でした。暑かったですけどね。

みどころ

- 日本国道路元標

- 浅草寺(雷門)

- 隅田公園(スカイツリー)

- 千住宿

エリアの特徴

- 特に大きなアップダウンもなく歩きやすい。

- 都心部は人や車の交通量が多く喧騒に包まれている。

- 江戸城下だったこともあり、史跡は多いですが、現存するものは少ない。

今日のウォーキング

日光街道歩き旅初日の記録です。少し暑い日でしたが「江戸日本橋」をスタートして「千住宿」まで史跡を巡りながらウォーキングできました。

街道を進んだ距離としては10kmと少ないですが、見どころが多く寄り道をしたことで、歩行距離としてはしっかりと稼げました。

コメント