こんにちは。ぶ~ちゃんです。

日光街道歩き旅1日目3回目です。

前回、「浅草雷門」が見える交差点まで辿り着きました。

今回は「浅草雷門」を経て「南千住」手前まで歩きます。

歴史と文化が色濃く残る浅草界隈に入ります。「浅草寺」は国内外の観光客に愛され続ける人気スポットです。いつも通り賑わっていましたよ。

隅田川沿いには「隅田公園」があって、東京スカイツリーを間近に楽しむことができる憩いの場となっていました。

日光街道道中で、世界的に見ても高い建造物である東京スカイツリーを一番間近で見られる場所です。

この先どこまで東京スカイツリーの姿を見ることができるのでしょうか。

日光街道の旅 1日目-3

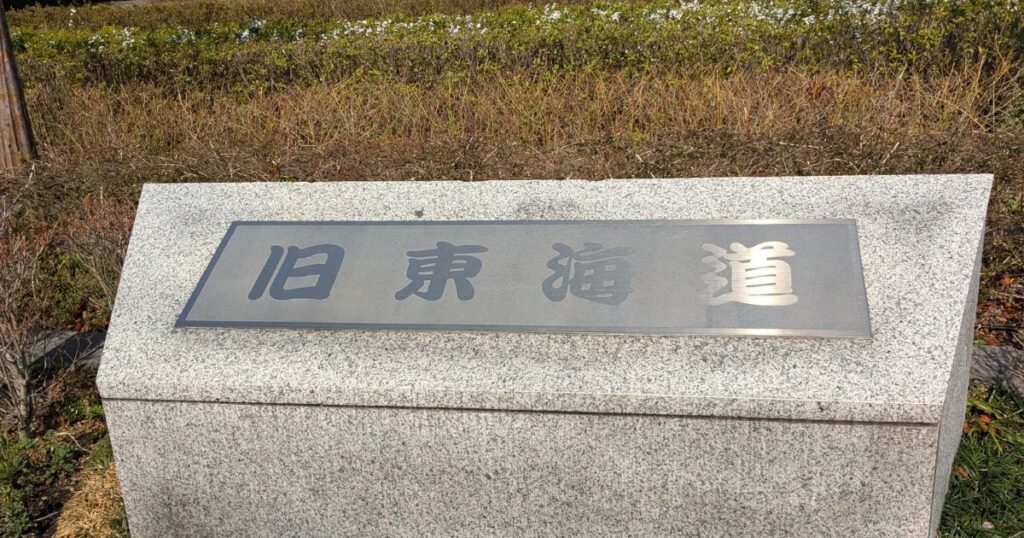

江戸日本橋 つづき

「駒形橋西詰所」の交差点に差し掛かりました。人が一気に増えてきます。

駒形堂

交差点から「雷門」に向かいたくなりますが、右手に「浅草寺 駒形堂」があります。

なんとここが浅草寺発祥の地だったんですね。

交差点にはたくさんの人がいましたが、敷地内は人が出入りする気配も少なく閑散としていました。

浅草寺 駒形堂

浅草寺は、兄弟が隅田川で漁をしている時に仏像を網にかけたことから始まったんだブ。その仏像が陸に上げられた場所が駒形堂だブ。駒形堂の前には船着き場があって、上陸した人はまず駒形堂のご本尊を拝んでから浅草寺に参拝したんだブ。最初はお堂の正面は川側に向いていたけど、今は川を背にしているんだブ。

交差点を渡って、浅草寺に向かう大通りを進みます。

ビルに囲まれた街角で、歴史を感じさせる老舗や個性的なお店が立ち並んでいました。

浅草寺

12:45

「浅草寺雷門」前です。

いつ見ても、その大きな提灯は圧巻です。

それに引き付けられるようにして、周囲には多くの観光客がごった返していました。円安によるインバウンドの影響もあるのでしょうか、いつも以上の賑わいを見せているようにも感じました。

なんとか雷門を潜り抜けましたが、境内に進むのは断念しました。

浅草寺まで散策する余裕があればよかったのですが、この混雑ぶりを見ると、体力と時間がかなり削られそうです。

今回は散策を諦め、街道旅を再開することに決めました。またいつか落ち着いた時に訪れる機会があれば、浅草の散策を楽しみたいですね。

雷門の前を東西に走る「雷門通り」も人で溢れかえっていました。観光客や地元の人々が行き交い、賑わいに包まれた通りの中で、ふと気を抜くと妻の姿を見失いそうになるほどです。

人気の観光地である雷門の周辺は、その活気に圧倒されてしまいますね。

仲見世通りと並行する商店街「観音通り」も、驚くほどの人で賑わっています。

これまでの甲州街道歩き旅で、ここまで人が集まっていたのは「信玄公祭り」の時くらいだったでしょうか。観音通りでは、まるで毎日が祭りのような賑わいです。ここで行われる「三社祭」となれば、一体どれほどの人出になるのか、想像できません。

まだまだたくさん人が行き交う吾妻橋交差点です。

この交差点の一角に「松屋浅草」がそびえています。その歴史を感じさせる建物は、現代の賑わいの中でも堂々とした存在感があります。

松屋浅草

「松屋浅草」は1931年に駅と直結する東京初の「ターミナル・デパート」として開店したんだブ。日本初の常設屋上遊園や動物園をオープンして、屋上遊園地の元祖として注目を集めたんだブ。2021年には創業90年を迎えたんだブ。

松屋浅草の東側を抜け、6号線に沿って歩いていくと、さっきまでの賑やかさがまるで嘘のように、人通りが一気に少なくなりました。

隅田公園

13:00

少しう寄り道をして隅田川沿いを歩きます。

「隅田公園」は春には桜の名所、夏には隅田川花火大会のビュースポットになります。隅田川と川を挟んで東京スカイツリーを間近に見ることもできる憩いの場でもあります。

浅草寺界隈の人混みに疲れたら立ち寄ってみるのも良いかもしれませんね。

東武線の鉄橋を潜ります。2020年、この鉄橋沿いに遊歩道「すみだリバーウォーク」が完成し、東京スカイツリーと浅草の間を歩いて行き来できるようになりました。通って見たくなります。

その「すみだリバーウォーク」の渡口階段の下に「山の宿の渡し跡」石碑があります。

ここには隅田川渡船の一つに「山の宿の渡し」と呼ぶ渡船場があったそうです。

石碑に気付いても、横目にして通り過ぎてしまう人がほとんどですね。

現代において、ここに対岸まで渡ることのできる「すみだリバーウォーク」ができたことは運命だったのかもしれませんね。

つかの間ではありましたが「隅田公園」で清々しい水辺の散歩を楽しめましたよ。

遮るものが少ない景色で東京スカイツリーを眺めることもできました。

ここから日光街道に向かうのですが、まっすぐ横切って「東参道・二天門通り」に進みます。

姥ヶ池・履物問屋街発祥碑

花川戸公園に差し掛かると「姥ヶ池」の石碑と案内板が現れます。その先に人口池と祠があります。

小さな子供達が楽しく遊んでいる公園の一角に、少し怖い伝説が残っているんですねぇ。

姥ヶ池伝説

浅茅ヶ原の一軒家に住む老婆が旅人を泊めては石枕で殺し、金品を奪っていたんだブ。ある夜、娘が旅人の身代わりになり、天井から吊るした大石の下敷きになって死んでしまったんだブ。老婆は悔い改めて池に身を投げ、この池は「姥ヶ池」と呼ばれるようになったんだブ。

そしてこの公園内にはもう一つの石碑がありました。

「履物問屋街発祥碑」です。

江戸時代、この辺りには役者や芝居関係者が多く住んだこともあり、和服に合う履物を扱う店が多く軒を連ねていました。特に、戦前には下駄や草履を取り扱う店が約250軒も存在し、この地域が履物問屋の中心地であったことがわかります。

13:30

日光街道に戻り、再び歩みを進めると、言問橋交差点に差し掛かります。ここからは、言問橋の向こうにそびえる東京スカイツリーが真正面に見え、その迫力に圧倒されます。

何度でも、その壮大な姿に思わず見とれてしまいますね。東京のシンボルを間近に感じながらの街道歩きは、やはり特別です。

この交差点を464号線方面に進みます。少しずつ東京スカイツリーから遠ざかっていくことになります。

待乳山聖天(まつちやましょうでん)

次の交差点を東に少し入ったところに「待乳山聖天」があります。

人力車も立ち寄る人気の観光ルートになっているようです。

そして、階段脇に「池波正太郎の生誕地碑」があります。

鬼平犯科帳を代表としての時代小説家で有名です。作品の舞台としても、この待乳山聖天周辺はたびたび登場しているようです。

石段を登っていくと山門があります。

参道右手に手水舎、左手にはたくさんの大根が並んでました。お供え物「大根(だいこん)」が置いてあります。何も知らなかった私たちは突然の大根の山にびっくり。

参拝される方はここで大根を購入して本堂にお供えするようですね。

参拝者が大根を持ち歩く姿はとてもユニークでした。

参拝の基本作法が細かく定められているようで、熱心な信徒さんも多いようですね。

待乳山聖天

浅草七福神のひとつだブ!大根と巾着で有名なんだブ!大根は健康や良縁、夫婦円満、一家和合の象徴だブ。巾着は財宝で、商売繁盛を表しているんだブ。境内のあちこちに大根と巾着のシンボルがあるから探してみるといいブ!

今戸神社

「待乳山聖天」から北に向かって歩くこと5分。「今戸神社」があります。

「新撰組の沖田総司終焉の地」という情報を聞いて伺いました。

ピンク色ののぼりがはためいていました。縁結びの神社として女性に特に人気のある神社です。

本殿でお出迎えしてくれるのが、特大の招き猫です。

本殿横には「石なで猫」は携帯の待受画面に設定しておくと願いを叶えてくれるといわれています。

狛犬に並んで石碑が2つ立っています。

一つは「今戸焼発祥之地」、もう一つは「沖田総司終焉之地」碑です。

肺結核を患っていた沖田は主治医松本良順宅(今戸神社)に居を移したそうです。

※その後千駄ヶ谷の植木屋平五郎宅に療養先を移したとの説が有力。

今戸神社

康平6年(1063年)、源頼義・義家親子が奥州討伐の際に京都の石清水八幡宮を当地に勧進したのが始まりだブ!縁結びのパワースポットとして女性参拝者が多いんだブ。招き猫発祥の地と言われ、境内には招き猫や巨大招き猫、御朱印帳や授与品など猫がいっぱいだブ。浅草名所七福神の一つ(福禄寿)でもあるブ!

13:45

日光街道に戻って旅を続けます。

春慶院

5分程歩き、路地を西に入ったところに「春慶院」があります。

ここには吉原の代表的名妓「高尾太夫」のお墓があます。この名を名乗った遊女は11人いたといわれています。ここ春慶院にあるのは、幾多の伝説を生んだ悲劇の「二代目高尾太夫」の墓といわれています。

東禅寺

春慶院からほど近い「東禅寺」には、入口正面に地蔵菩薩坐像が堂々と鎮座しています。

この地蔵菩薩は「江戸六地蔵」の一つで、以前に新宿でも一体出会ったことがあります。

ここ東禅寺には、木村屋総本店の創業者である木村安兵衛夫妻の像もあるとのことです。

日光街道に戻る途中、所狭しと「駿馬塚」がありました。

案内板によると康平年間(1058~1064)源義家が陸奥へ向かう際、この地で愛馬「青海原」が絶命し、これを葬った所と伝えています。

日光街道を北上し「東浅草二丁目」交差点付近、民家の隣に「イトーヨーカ堂発祥の地」の案内板がありました。

1920年「羊華堂洋品店」がここで開業したことが始まりです。何が起点に歴史が始まるのか予想もつきません。面白そうなことは逃さないようにしないといけないですね。

日光街道の旅初日3回目はここまでとします。まだまだ浅草を抜けたばかりです。

午後の暑さがピークに達し、妻の歩くスピードも少し落ちてきました。

次回は「千住地区」に入ります。お楽しみに。

コメント