こんにちは。ぶ~ちゃんです。

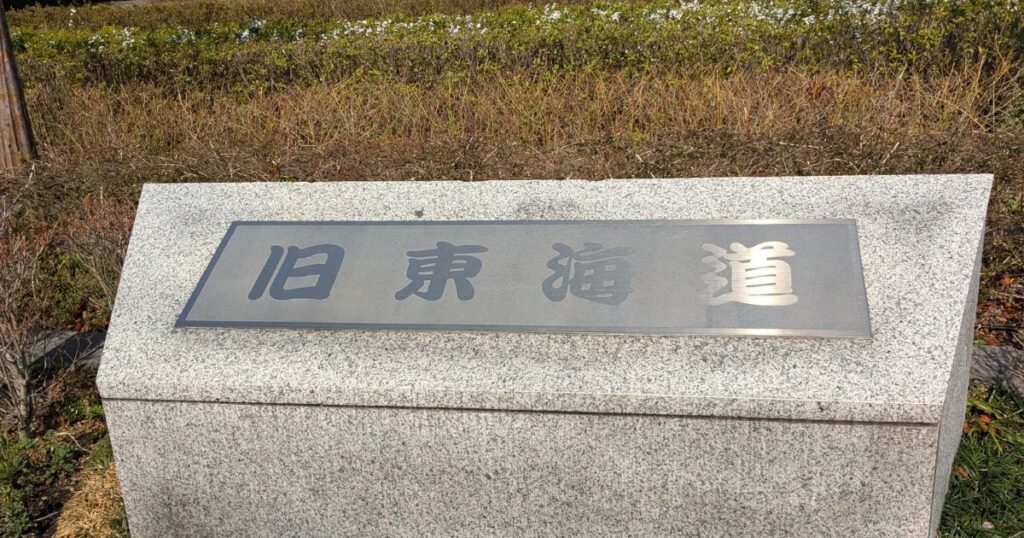

日光街道歩き旅1日目2回目です。

前回、日本橋を出発して伝馬町の「江戸伝馬町処刑場跡」を訪ねました。

今回は問屋街を抜け、「浅草雷門」の手前まで歩く旅を紹介します。普段から夫婦でこの辺の問屋街には何度も訪れており、馴染みのある場所ですが、街道歩きの視点で歩いてみると、見慣れた景色がまた違って見えてきます。

歴史的な建物はあまり残されていませんが、時代の移り変わりと共に積み重ねられた歴史の痕跡が、普段は気づかないような場所に、ひっそりと息づいていましたよ。

日光街道の旅 1日目-2

江戸日本橋 つづき

10:30

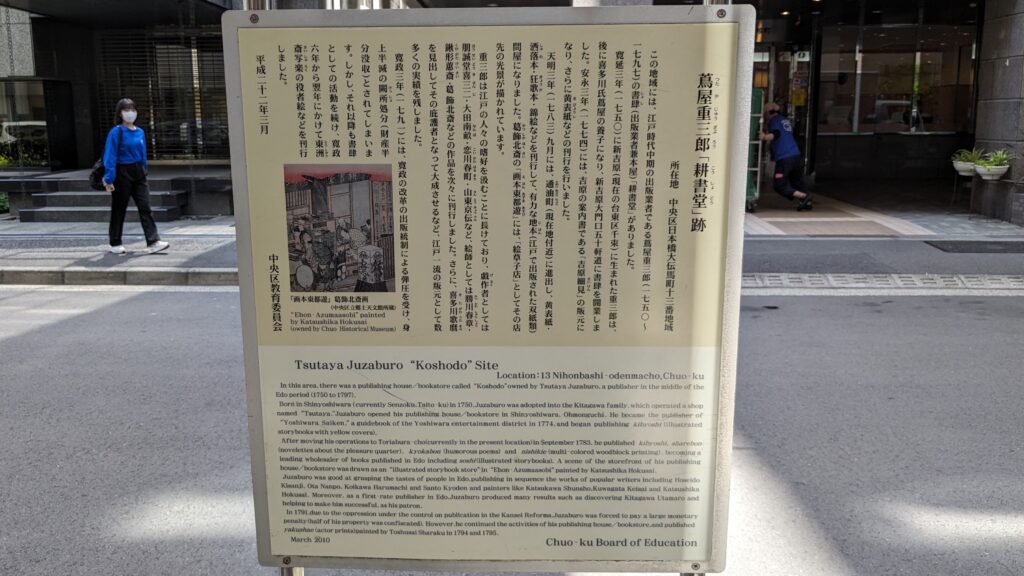

「江戸伝馬町処刑場跡」から日光街道に戻り、200mほど歩くと「蔦屋重三郎「耕書堂」跡」の案内板があります。

「蔦屋重三郎」は浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を見出した、江戸時代の版元であり敏腕プロデューサーで、その「蔦屋重三郎」のお店「耕書堂」があった場所です。

蔦屋と聞いてピンときたのが「TSUTAYA」ですが、直接的な関係はないようです。

創業者の増田宗昭氏の祖父が営んでいたお店の屋号が「蔦屋」だったことと、「蔦屋重三郎」にあやかって名付けられたと言われています。

問屋街

その先「横山街問屋街」が現れます。

日光街道が通じていたことから、江戸時代から店が集まり商業地として発展。今ではおよそ1500店に及ぶ店舗が軒を並べ発展を続ける老舗問屋街です。

問屋は小売はしないという店が多いですが、小売を行っている店もたくさん。色々なものが安く購入できますよ。

浅草観光として組み込まれることもあるようです。

浅草橋名前由来 浅草見附石碑

10:45

横山町大通りを抜けて、浅草橋エリアに入ります。

「神田川」を渡ります。この橋が「浅草橋」です。

「神田川」は江戸城の外堀の役割も果たしていて「浅草見附門」がありました。

江戸時代には水運が盛んで、物資が集まりお店が数多く並ぶようになったことが、問屋街の起源のようです。

橋を渡ったところには「浅草橋」名前の由来案内と「浅草見附跡」石碑があります。

その先の交差点にあった「鳴門鯛焼本舗」。

甲州街道歩き旅初日でも我々を救ってくれた鯛焼き屋さんです。

この日は気温が高く、体力の消耗していたので少し休憩することにしました。

不思議な縁ですね。この先、東海道、中山道の途中にもあってくれることを期待します。

鯛焼きで体力を回復。つかの間の休息をとって、歩き旅再開です。

歩き始めてすぐに「浅草橋駅」が現れます。

その後6号線(江戸通り)に沿って歩きます。ビルに挟まれた大通りが続きます。

少し歩いた左手に「須賀神社」が現れます。

ビルの合間に神社があるのは良く考えると滑稽ですが、都心では当たり前の景色ですね。

第六天榊神社

須賀橋交番前交差点を東に少し進んだ場所に「第六天榊神社」があります。

1900年以上の歴史を誇る由緒ある神社です。第六天神の総本宮であり、パワースポットでもあるようです。

立派な鳥居と、緑に囲まれた境内が印象的です。

神社の敷地内にある「浅草文庫跡碑」です。

国立国会図書館のはじめと言われているそうです。

第六天榊神社

創建は西暦110年ブ。日本武尊が東征中に皇祖2神を祀ったのが最初で、「第六天神宮」として知られていたブ。長い歴史があるんだブね。

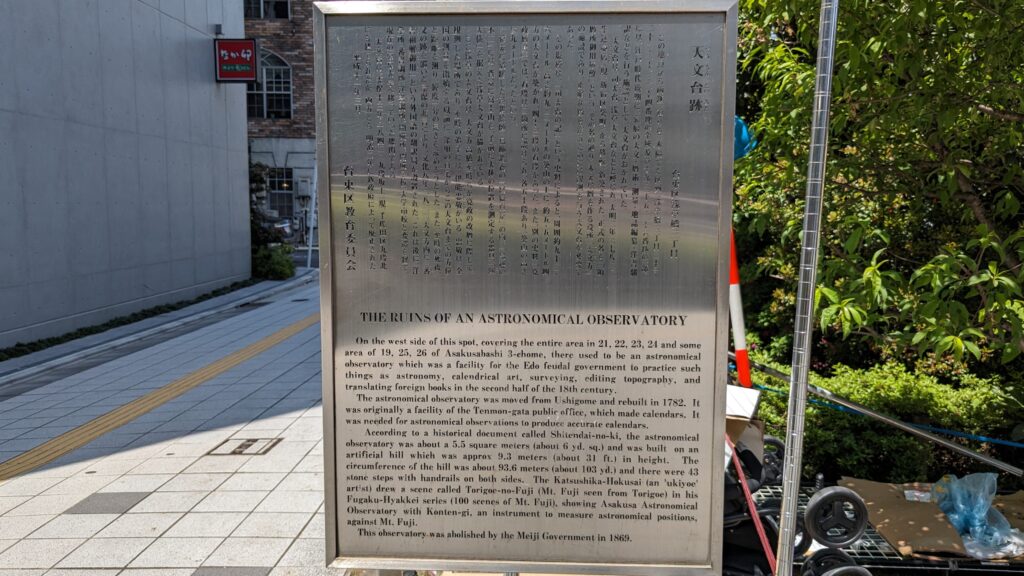

街道に戻り次の交差点(蔵前一丁目)脇に「天文台跡」の説明板があります。

伊能忠敬が天文・暦学を学んでいたのがこの天文台だったようですね。

葛飾北斎の「富嶽百景 浅草鳥越の図」にこの天文台が描かれています。

11:15

交差点を渡って、通りを一本入ったところに「揖取稲荷神社」があります。

江戸幕府米倉造営用の石材は船で運搬されており、運搬中の遭難を防ぐために浅草御蔵内に創建したのが始まりなのだそうです。400年の歴史があるお稲荷さんです。

浅草御蔵跡

そのまま少し街道からルートを外れて、「蔵前橋」方面に向かいます。

緩やかな坂道を登って「蔵前橋」の手前に「浅草御蔵跡」碑があります。

浅草御蔵前跡

江戸時代には、ここら辺に幕府が集めた年貢米や買い上げ米を保管してた、御蔵っていう大事な倉庫があったんだブ。だからこの地域の名前は「蔵前」って言うんだブね。

蔵前橋のたもとにある階段を降りると「隅田川」に出ます。

暑い日でしたが、川沿いには風が吹いて気持ちが良かったです。

開けた景色の向こうには、東京スカイツリーが綺麗に見えました。

「蔵前橋」です。3つのアーチが特徴的で堂々としていますね。ここが米蔵だったことから、籾殻を連想させる黄色を採用しているそうです。

橋の下を潜り抜けると、御蔵をイメージなまこ壁の塀が現れます。レトロモダンです。

階段を登って、先ほどの「浅草御蔵前跡」のあった道向かいの歩道に出ます。

歩道に出てすぐ「蔵前橋」碑と「首尾の松」碑。

「首尾の松」の名前の由来について諸説あるようです。

歌川広重の「浅草川首尾の松御厩河岸」の浮世絵にも描かれており、当時の人々にとって特別な場所であったことが伺えます。

11:30

街道に戻ります。

街道沿いは相変わらず、おなじような景色が続きます。

気温も高くなってきて、体力の消耗が著しかったため、この辺で少し早めの昼食を摂りました。

この辺は飲食店も豊富にあるので、食事に困ることはありません。

この日は、「日高屋」で「黒酢しょうゆ冷やし麺」を食しました。

この時期に冷やし中華があって良かったです。

暑い日には、さっぱりとした食べ物が一番ですね。

バテすぎて、ぐったり。食べ物の写真を撮るのも忘れてしまいました。

蔵前神社

つかの間の昼休憩。もっと気温が高くなってしまう前に、できる限り先に進もうということになりました。

日高屋の裏手。通りを一本入ったところに「蔵前神社」があります。

3月上旬頃には、黄色のミモザと早咲きの桜が境内に咲き乱れ、大勢の参拝者が訪れるそうです。

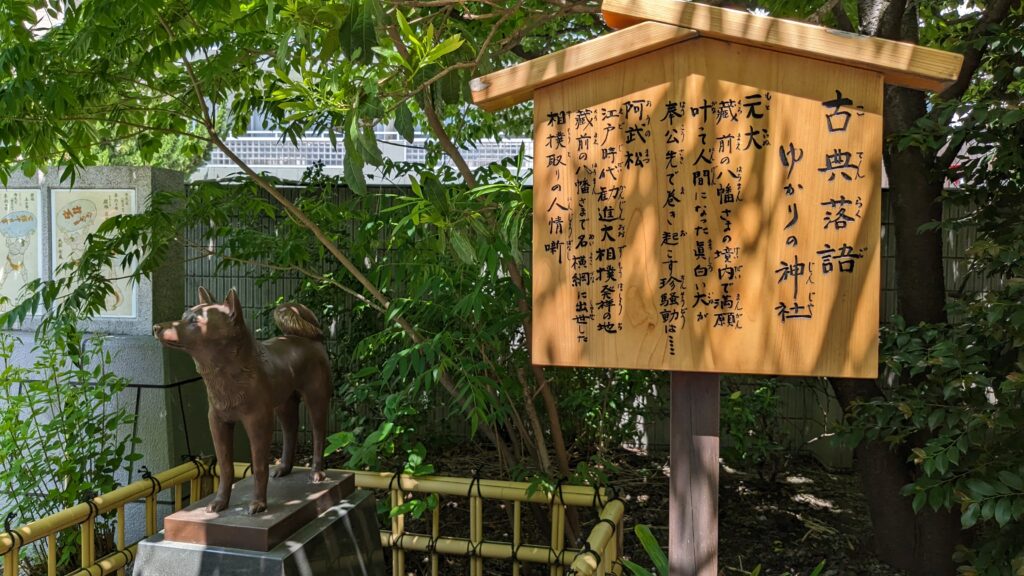

蔵前神社

徳川綱吉公が山城国「男山八幡宮」を勧請して創ったのが始まりブ。

勧請大相撲の発祥の地でもあり、古典落語「元犬」の舞台にもなっているブ。長い間、庶民に愛されてきたんだブ。

蔵前神社付近にある「榧寺」です。

元々は正覚寺と呼ばれていたこの寺院は、境内にある榧の大木にちなんで「榧寺」として知られるようになったそうです。

著名人のお墓もあり、創建400年以上の歴史あるお寺です。

少し歩いたところに「浅草諏訪神社」があります。ビルの合間に静かに佇んでいます。

神社の周辺は、神社に因んで「浅草諏訪町」と呼ばれていました。歴史のある神社です。

その隣には「バンダイ本社」ビルがありました。

ビルの隣にはたくさんのキャラクターが並んでいて、大人も子供も一緒に写真撮影してましたよ。

アニメ好きにはたまらないですね。

駒形どぜう

更にバンダイ本社の隣にあるのが、200年以上の歴史を誇る「どじょう料理」の老舗「駒形どぜう」です。

ようやく、江戸の風情を感じることのできる建物と出会えた感じがしますね。

街道沿いを歩いていると「浅草ホテル旅籠」と書かれた看板が。

雰囲気のある外観が印象的でした。

この先の宿場町で昔からある本物の「旅籠屋」があれば泊ってみたいものです。

駒形橋西詰の交差点です。

道の突き当りに「雷門」が見えています。

初日の2回目をお届けしました。

日本橋出発して3時間が経過しようとしていますが、4kmしか進んでいません。

史跡が街道から少し外れたところに点在していることと、暑さも重なって思うように前に進みません。

次回も「江戸日本橋」の続きとなります。東京を代表する観光地「浅草寺」経て「千住宿」に向かいます。どうぞお楽しみに!

コメント