こんにちは。ぶ~ちゃんです。

夫婦の五街道歩き旅第二章「日光街道編」が始まります。

街道歩きは、ただのウォーキングではありません。

歴史を感じながら自然と触れ合うことができる贅沢な時間です。

序章「甲州街道歩き旅」で旅の経験を積んだ私たち。歩き旅を通して人生の方向が少しだけ変わったような気がします。

歩くことでしか味わえない感動がたくさんあります。

今回はどのような旅が待っているのでしょうか。遠く見知らぬ町への冒険の旅が再び始まります。

「日光街道」も一緒に旅の気分を味わってみて下さい。

心と体をリフレッシュする街道歩きの旅に出発です!

日光街道歩き旅出発!

日光街道歩き旅初日。晴天です。

五街道の旅「甲州街道」が終わり、2番目に選んだのは「日光街道」です。

「甲州街道」歩き旅を経験し、宿泊を伴う遠方の旅「東海道」「中山道」は完歩までに時間がかかりすぎてしまうと考え、距離も短く比較的攻略しやすそうな「日光街道」を次なる街道に選びました。

夫婦街道歩き旅第2章「日光街道」歩き旅の始まりです。

五街道の起点「江戸日本橋」

日光街道の旅のスタート地点は、五街道の起点「日本橋」です。

「甲州街道」下諏訪宿まで歩き、再びこの始まりの地に舞い戻ってきました。

約1年前、ここから甲州街道の旅が始まった時のことを考えると感慨深いです。

写真奥側に工事中の建物が見えますが、日本橋周辺では「再開発工事」が進んでいるようです。

都市景観の評価は、時代や見る人の立場で変わるのは仕方ないと思いますが、開発力競争等に必死になって、自文化の理解を低下させてしまうような、破壊的な開発には個人的に反対です。

日本橋上空を通る首都高も地下化されて、2040年度までに撤去。「日本橋に空が戻る」そうです。

そのころには私たちは五街道踏破しているんでしょうかね。

9:30

ここから日光街道の旅が始まります。

これから始まる出来事への期待感で胸が高鳴ります。

原標に別れを告げて「日光宿」まで144kmの歩き旅に出発です。

「甲州街道」旅は「日本橋」の南側に向かって進みましたが、「日光街道」旅は北に向かって進みます。その前に、信号を東側にわたったところに「日本橋魚市場発祥の地」があるので立ち寄ります。

日光街道初登場なんだブ。また一緒に歩いて情報を伝えていくブ。

日本橋魚市場発祥の地

日本橋と江戸橋の間の北岸に魚市場「魚河岸」があったブ!なんと17世紀から300年以上築地市場に移転するまで、江戸っ子の台所として新鮮な魚介類を届けてたんだってブ!

原標から交差点を北に進むと「日本橋三越本店」があります。

江戸時代に創業された呉服店「三井越後屋」を前身とする、長い歴史と伝統を持つ老舗百貨店です。

「国指定重要文化財」でもあります。

日本橋の顔ですね。

ビルの間を縫うように進んで行きます。先日まで歩いていた静かな大自然に囲まれた田舎の風景とは、まったく異なる都会的な景観が広がっています。周囲の喧騒とビルの高さに少し圧倒されます。

福徳神社

9:45

ビルの間に、小さな路地が現れ「福徳神社」に続く道がひっそりとあります。

ビルに囲まれた中に、緑に囲まれた「福徳神社」が現れます。

金運にご利益があるパワースポットとして有名な神社です。

福徳神社

なんと!この神社、1100年以上も前からあるんだってブ! 徳川家康や秀忠まで参拝したんだブ。商業圏の拡大や震災、空襲で大変な時期もあったみたいだけど、今はここに落ち着いて立派な社殿ができたんだねブ! これからもずっと見守ってくれるブ!

街道に戻り「室町三丁目南」の交差点に到着しました。ここは短い距離ながらも分岐点であり、「中山道」と「日光街道」が別れる場所です。北へ真っ直ぐ進むと「中山道」、東に向かうのが「日光街道」。それぞれ異なる旅路へと続いていきます。

さようならー。また今度。

「本町通り」です。浅草橋までを東西に走る通りで、かつては江戸で最も賑わったっていたこの通りだったそうです。現在の閑散とした様子からは想像もできませんね。

通りを少し進んだ歩道に突然「本町薬問屋発祥の地」石柱が現れました。

徳川家康が商工業者に業種別に集まって住むようお触れを出し、薬問屋が集まったことが由来のようです。現でもこの界隈には薬品会社のオフィスが建ち並んでいます。

その先まっすぐ進むと行く手を「昭和通り」に阻まれます。

近くの横断歩道から回り込むしかありません。

他の道が「日光街道」より優先されてしまうとは…

「馬込勘解由」の碑

10:00

昭和通り沿い、歩道の片隅に「馬込勘解由の碑」が建てられています。

朱色の文字で刻まれた碑は珍しいですね。目を引きます。

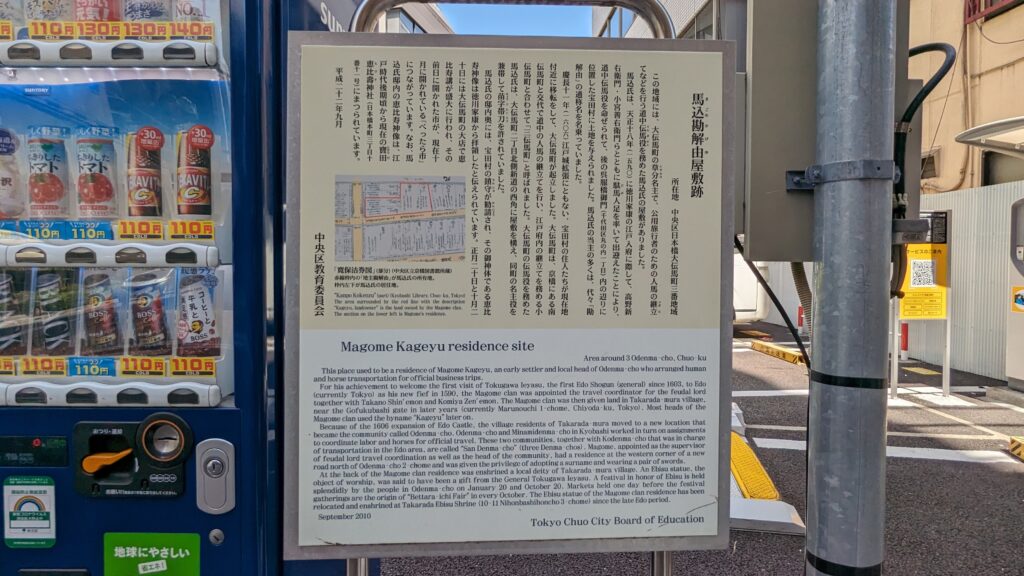

そして路地を少し進んだところに「馬込勘解由屋敷跡」があります。

案内板が立っているだけで、遺構は何も残っていないですね。

馬込勘解由

馬込氏はこの地域の筆頭名主で、江戸時代には大事な伝馬役を果たしたんだブ。馬込勘解由屋敷跡は、昔の伝馬町にあるんだブ。

宝田恵比寿神社

「馬込勘解由碑」から「馬込勘解由屋敷跡地」の間にある神社「宝田恵比寿神社」です。

商売繁昌や家族繁栄、火防の守護神として信仰を集めています。毎年10月19日・20日には江戸時代からの伝統行事「べったら市」が開催され、たくさんの露店と提灯で賑わいます。

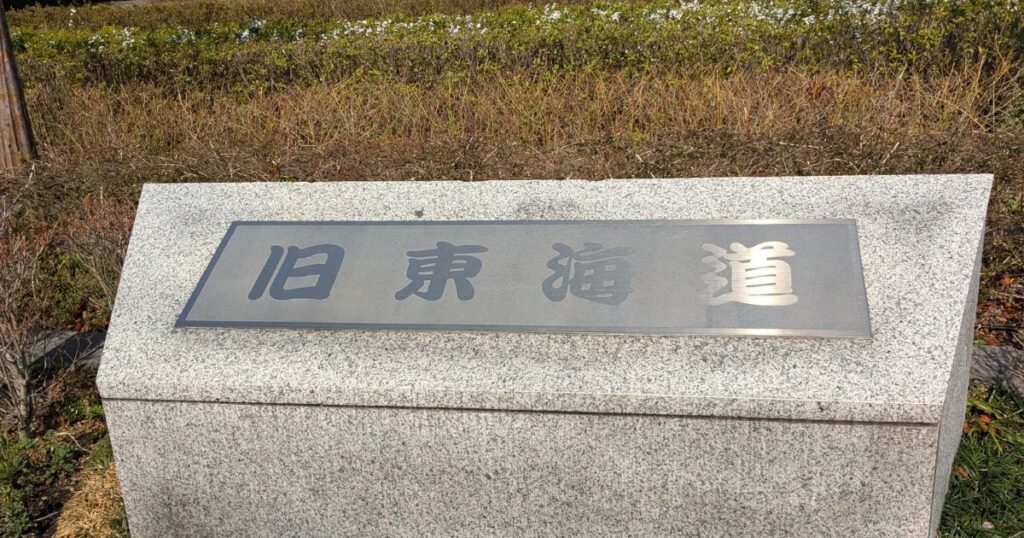

ここでようやく、今歩いているのが「日光街道」であるということが証明される「旧日光街道本通り碑」が現れます。

ビルに囲まれたこの通りの先に、東京スカイツリーが姿を現しました。今や東京のシンボルとして定着したスカイツリーですが、2024年5月で開業12周年を迎えたとのことです。年月が経つのは早いものですね。

江戸伝馬町処刑場跡

10:15

日光街道からまた少し外れた場所(日比谷線 小伝馬駅付近)に向かいます。

「江戸伝馬町処刑場跡」かつて江戸で最大の牢屋敷・小伝馬町牢屋敷が置かれていた場所があります。

そういえば、甲州街道にもいくつか刑場がありました。

刑場が人通りの多い街道沿いに置かれていたのは、庶民へのみせしめのためだったようです。

150年ほど前まで刑場がここにあったと思うと少し怖い気がします。江戸の中心に置かなくてもねぇ…。

江戸伝馬町処刑場跡

江戸時代の最大の牢獄『伝馬町牢屋敷』があった場所です。伝馬町牢屋敷は1613年から1875年まで260年以上続いた牢獄で、その間数十万人もの人を収容したとされています。

刑場跡の目の前には「十思公園」があります。時を越えて、憩いの場として生まれ変わったんですね。

この公園には、刑場の一部として歴史的な史跡が残されていました。

公園内には「吉田松陰終焉の地」があります。

「安政の大獄」で処刑されたのはここの刑場だったんですね。

吉田松陰

「松下村塾」を開いて多くの維新志士を輩出した優れた教育者なんだブ。伊藤博文や山形有朋、高杉晋作も彼に学んだブ。安政の大獄で30歳という若さで生涯の幕を閉じたんだブ。

同じく公園内にある「石町時の鐘」です。

鉄筋コンクリートの建物が何なのか、最初把握できませんでした。

良く見ると中に金が吊るされていました。鐘楼だったんですね。

江戸時代最初の時の鐘で、城下町に時間を知らせるために設置されました。また、鐘の音を合図に処刑が行われていたということです。

日光街道の旅、初日の1回目をお届けしました。

新たな歩き旅が始まりました。甲州街道と同じく、都心部では近代的な建築物が目立ち、風情ある景色にはまだ出会えていません。しかし、江戸城下町にはたくさんの歴史が残っており、足を止めてしまうほど魅力的な場所が多くあります。

次回、日光街道沿い「江戸日本橋」の続きとなります。歴史ある街道を歩きながら、新たな発見や感動を共有できることを楽しみにしています。どうぞお楽しみに!

コメント