こんにちは。ぶ~ちゃんです

甲州街道歩き旅7日目の3回目です。

前回「栗原宿」を歩いて、今回次の宿場町「石和宿」に入ります。

湯の町として賑わう石和町。温泉宿がたくさんあり、街中で「足湯」が無料で楽しめたりします。身も心も暖まるエリアです。歩き旅でなければゆっくりしていきたいところです。

甲州街道の旅 7日目-3

御宿場印「石和宿」を”なんとか”手に入れた!

12:30

「石和宿」に入る前に「甲州街道御宿場印 石和宿」を手に入れる必要がありました。

ルートからほんの200mほど離れた「木創りの宿きこり」に立ち寄ります。

御宿場印HPによると「石和宿御宿場印」はここで取り扱っているとのこと。

気品が漂う旅館でした。

フロントで御宿場印の話しをしてみると、前日別の拠点に引渡してしまったが、近くにあるので行ってみて欲しいとのこと。

場所 :木創りの宿きこり

営業時間:午前7時~午後22時

休業日 :年中無休

近くなら取りにいけば良いかと、また少し甲州街道から離れる方向へ向かい歩くこと約5分。

紹介のあった「石和温泉観光情報館」に到着しました。

既に「木創りの宿きこり」さんから連絡があったようで、すぐにご対応頂いたのですが「駅前観光案内所」に返却していてここには無いとのこと…(泣)

石和駅前 観光案内所

13:15

ここで逃しては次いつ取りに来れるか分からないので、そこから更に歩くこと15分。「石和駅前観光案内所」に到着。ようやく「石和宿御宿場印」を手に入れることができました。

もし一日早ければ、こんなことにはならなかったのですが…本当に運が悪いです。

甲州街道のルートから大きく外れてしまいました。旅の計画には少し余裕を持たせていたものの、ここからまた甲州街道に戻るとなると…疲れも溜まり、心が折れそうです。

駅前のベンチに座ってぶどうを食べながら少し休憩。あーあ足湯に浸かって帰ろうかなぁ…(ふてくされ)

妻に励まされながら、再び重い腰を上げて甲州街道に戻ることにしました…。

励まし合って一歩一歩進んでいけるのは、夫婦で歩くからこそのメリットですね。

皮肉なことに、欲張って購入したおいしくて「重い」ぶどうが、空腹を紛らわせてくれたおかげもあり少し元気が戻ってきました。

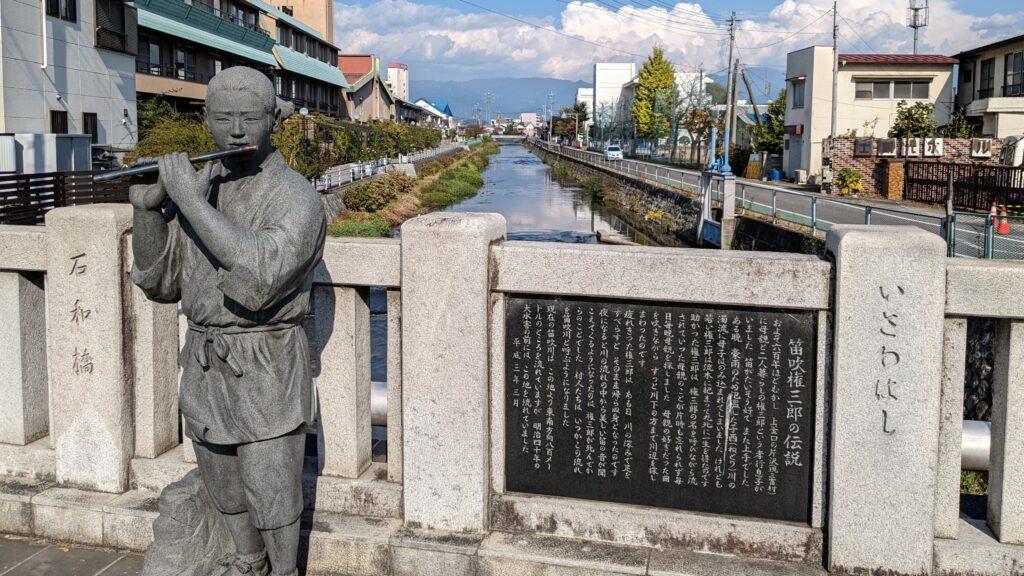

甲州街道に戻る途中、「笛吹権三郎」に再会。「くじけず歩くんだ!」と慰められているようでした。

街道歩き旅は精神力も試されるんです。

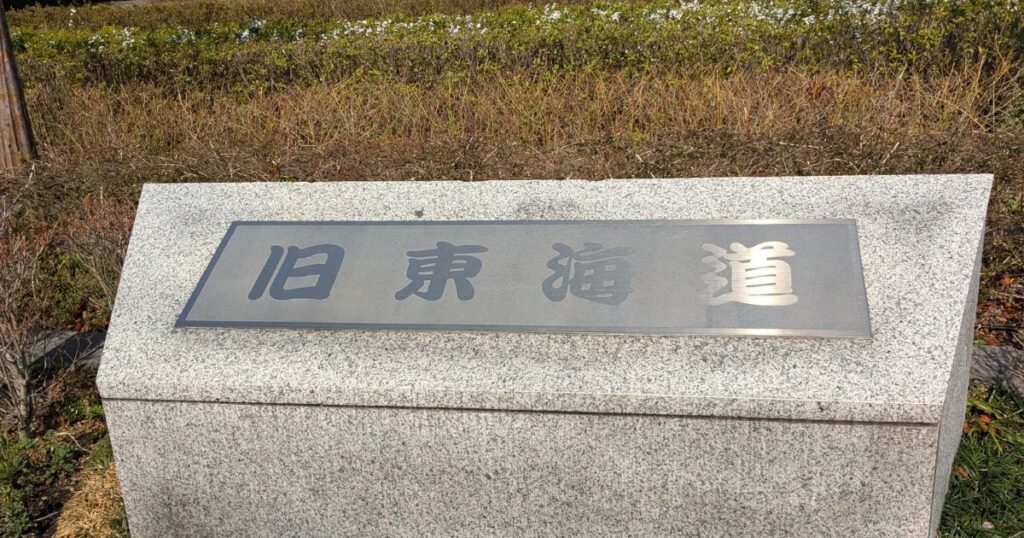

江戸日本橋から37番目の宿場町「石和宿」

かなりの疲労が溜まっていましたが、遅れた時間を取り戻さないといけません。気持ちを新たにして、甲州街道歩きを再開します!

石和本陣跡

「石和本陣跡」に辿り着きました。奥に見えるのが本陣土蔵です。

石碑、案内板はフェンスの外に出して欲しかったですね。

石和宿

本陣が1軒、脇本陣が2軒、旅籠が18軒もあったんだブ!これはかなり大きな宿場町で、賑わっていた様子が伝わってくるブね。

その先少し進んだ公園の片隅、ここにもありました「足湯」!遠回りしていなければ、少しくらい休める時間あったんですけどね…とにかく今は先に進むしかありません。

足湯のある公園は「小林公園」と言い「小林中」の銅像が立っています。

小林中

初代日本開発銀行(今は日本政策投資銀行っていうんだブ)の総裁だったんだブ。それだけじゃなくて、日本航空の会長や東急電鉄の社長、富国生命保険の社長もやってたんだブ。すごいね!「影の財界総理」としても有名なんだブ。

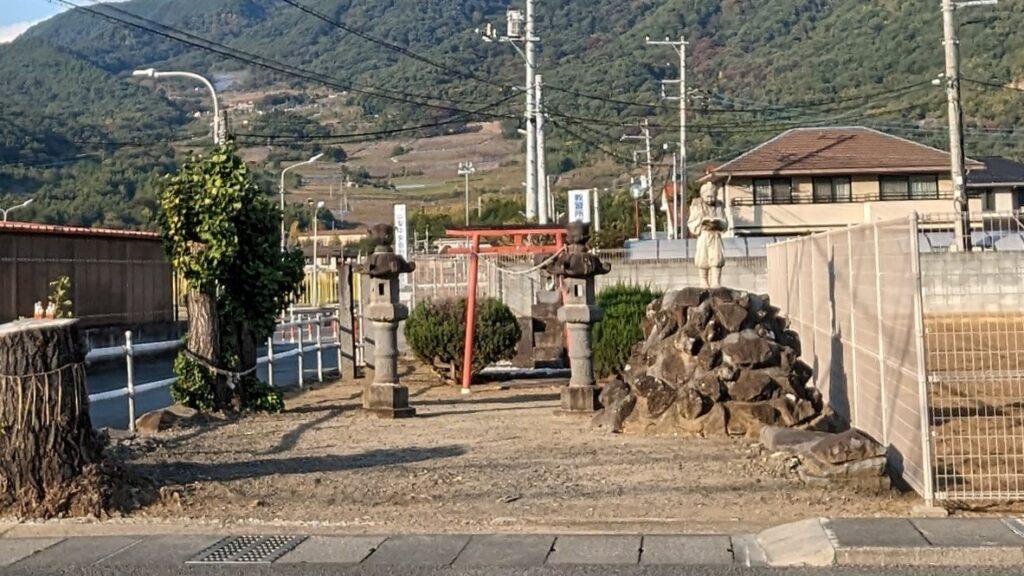

石和八幡宮

朱塗りの鳥居が目立ちます。甲斐源氏の氏神として崇拝されていた歴史のある神社です。

石和八幡宮

景行天皇27年にできたんだブ。中世になると、1192年(建久3年)に石和五郎(武田信光)ってすごい人が鎌倉幕府を作るのを手伝って、甲斐国の守り神になって、政庁を石和に作ったんだブ。そのとき、鎌倉鶴岡八幡宮を呼び寄せて、甲斐源氏のおまもりの神様にして、国衙八幡宮って呼んで、その後に石和八幡宮って名前に変わったんだってブ。

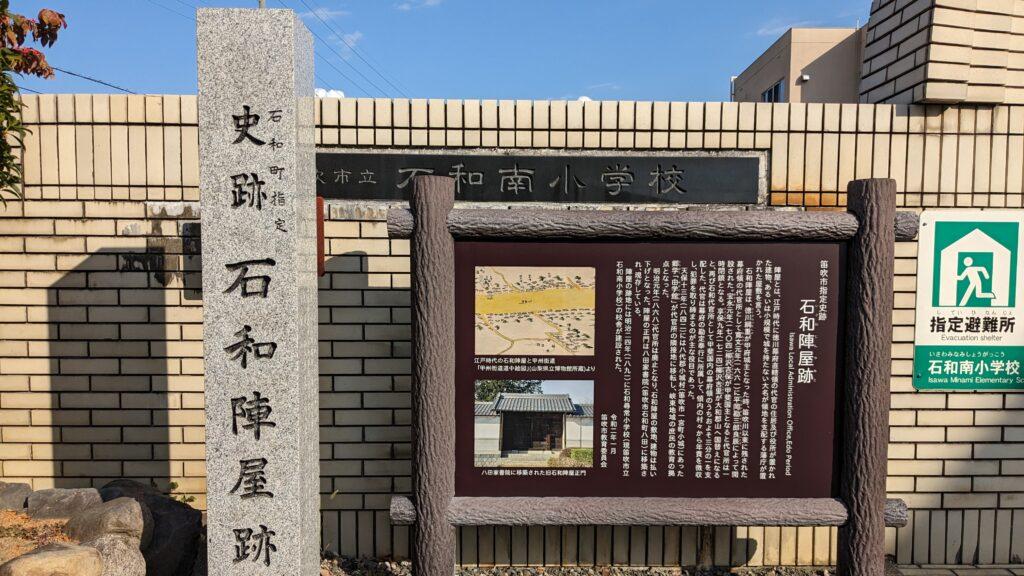

石和陣屋跡

「小林公園」の脇道を入っていったところ、石和南小学校の入口脇に「石和陣屋跡」があります。かつてここに代官所が合ったそうです。

歩き旅グルメ「甲州ほうとう 小作」

14:00

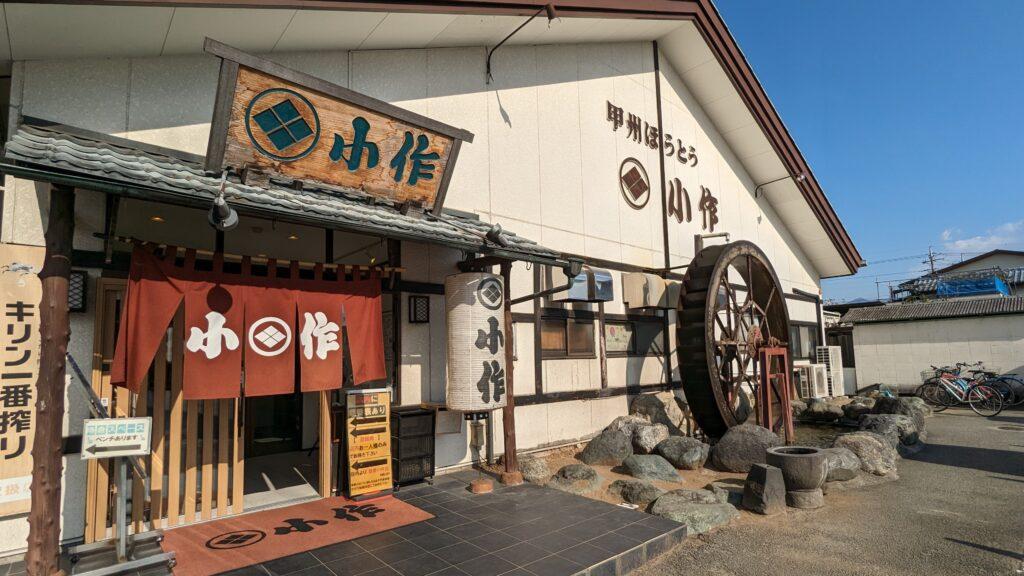

石和南小学校正面の道をまっすぐ進むと「甲州ほうとう 小作」が見えてきます。

「甲州ほうとう小作」は、山梨県を中心に9店舗を展開している郷土料理レストランです。

地元で愛される伝統の「ほうとう」や、人気のB級グルメ「鳥モツ煮」、「馬刺し」や「煮貝」など山梨ならではの味覚を取り揃えています。

山梨に来たら必ずと言っていいほど食べる小作のほうとうです。

石和御宿場印トラップにはまり、昼食は計画から1時間程遅れてしまいましたがようやくたどり着きました。

「甲州ほうとう小作」のほうとうの麺は、小麦粉とそば粉を使用しており、手延べ製法で作られています。また、スープは、鶏ガラや豚骨、野菜などを煮込んで作られているそうです。

山梨県の郷土料理で、地元らしい雰囲気を十分に楽しむことができる一品です。

私が注文したのは「かぼちゃほうとう」です。

ほうとうのもちもちとした食感と、かぼちゃの甘みが組み合わさった絶品です。

かぼちゃの甘みが加わることで、まろやかな味わいに仕上がっていて、他の具材やだしの味とも絶妙に調和しています。

相変わらずのおいしさでした。遠回りした疲れもどこかに飛んでいってしまいましたよ。

実際に甲州ほうとう小作でかぼちゃほうとうを味わってみてください。地元ならではの素材や技術が詰まったほうとうを楽しめます。

時間も押していましたが、食事はゆっくりと頂きました。

石和宿 つづき

お腹も満たされ休憩もできたところで、今日の到着地点「甲府駅」に向けて再出発です!

第二平等川に架かる甲運橋を渡ると、甲府市になります。

橋を渡ったところに「川田道標」があります。

正面「左甲府甲運橋身延道」左面「右富士山大山東京道」と刻まれています。

道標の隣に立っている大木の陰にも大きな2つの石碑が立っています。

「第二平等川」に架かる「甲運橋」碑です。

こちらは「平等川」にかかる「平等橋」付近に建っている碑です。「平等川改修記念碑」と刻まれているらしいです。

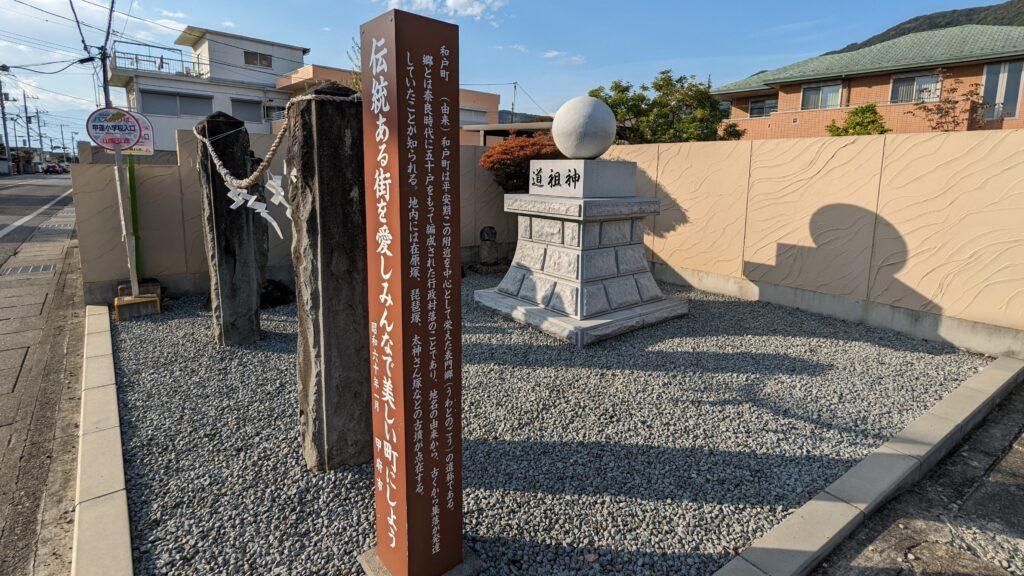

立派な道祖神がありました。傍らに「和戸町」由来の標柱も建っていました。

二宮金次郎の像と鳥居のある小社です。

余談ですが、二宮金次郎といえば、背中に薪を背負ったまま読書をするという姿ですね。私の時代は勤勉、倹約の象徴として全国の小学校に建てられていました。

現代は少し様子が違うようです。

「歩きスマホを誘発する」「児童虐待」などの理由で、老朽化などに伴い撤去が進んでいるという。悲しいことではありますが、時代が変わって、環境にそぐわないものは淘汰されていってしまうんですね。像の撤去や座像への置換は仕方なしとしても、二宮金次郎の教えについては継承されていって欲しいと思います。

山崎三差路です。特に変わった様子の無い交差点ですが、ここが「青梅街道」との分岐点になります。

内藤新宿(伊勢丹前)で分かれた青梅街道が、ここで再び合流します。

交差点を過ぎたところに「南無妙法蓮華経」と刻まれた供養碑があります。

「山崎刑場跡」です。明治5年まで使われていた処刑場です。

青梅街道との分岐に差し掛かったところで今回7日目3回目は終わります。次回「甲斐善光寺」に寄り道して、次なる宿場町「甲府柳町宿」に入ります。お楽しみに。

コメント