こんにちは。ぶ~ちゃんです。

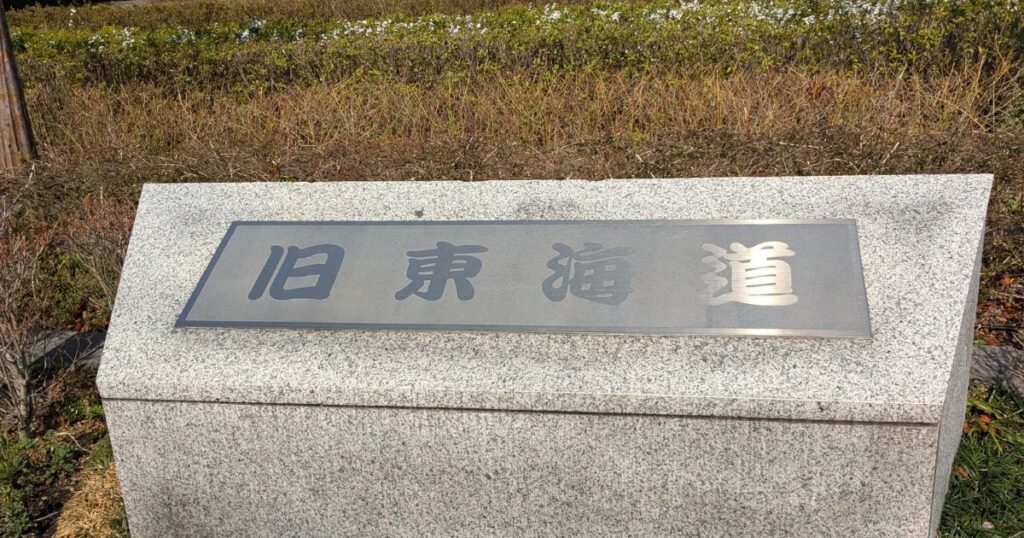

甲州街道御宿場印めぐりのため、府中に再度訪問しました。

御宿場印回収が主目的ですが、歴史散策も兼ねて歩いてきました。

パワースポットである大國魂神社の周囲にもまた、貴重な史跡が集まっていました。

今回は、府中市の歴史を象徴する国史跡「国司館と家康御殿史跡広場」、「武蔵国府跡(国衙地区)」、「武蔵国府八幡宮」にいってきました。

国司館と家康御殿史跡広場

JR武蔵野線「府中本町駅」の隣、改札を抜けるとすぐ右手に広がる広場が「国司館と家康御殿史跡広場」です。駅から徒歩1分の場所にあります。

国司館と家康御殿史跡広場について

「国司館」は、飛鳥時代から平安時代にかけて、武蔵国の国司が住みながら仕事をしていた建物です。

一方、「家康御殿」は、徳川家康が鷹狩りの際に宿泊や休憩をした「府中御殿」の跡地です。

広場には、国司館の10分の1サイズの復元模型が展示されており、さらにVRゴーグルを使って国司館や家康御殿の復元CGや解説を視聴できるなど、分かりやすくイメージできる工夫がされています。

VRゴーグルは、広場の一角にあるプレハブの管理事務所で借りることができますよ。

国司館の歴史と役割

国司館が存在した時代

国司館があったのは、日本の歴史の中でも飛鳥時代から平安時代にかけての時期です。

飛鳥時代(6世紀〜7世紀)は、日本で中央集権化が進んだ時代でした。この時代、国司館は武蔵国の国司が住みながら仕事をする場所として使われていました。

国司は、地方の行政を担当する役職で、国の統治や支配を任されていました。彼らは中央政府から派遣され、地域の秩序維持や治安管理、税の徴収など、重要な役割を担っていました。

府中は、武蔵国の政治や経済の中心地として発展し、その中心部に国司館が建てられていました。

国司館は、武蔵国の国司が地方行政を行う拠点として機能しており、府中の中核的な役割を担っていました。その存在は、府中が政治的に重要な場所であり、地域の発展とも深く関わっていたことを示しています。

家康御殿の歴史

府中と徳川家康の関係は深く、府中は家康が特に気に入っていた土地として知られています。

家康御殿

府中御殿は、徳川家康、秀忠、家光の三代の将軍が実際に訪れ、鷹狩りの際に利用した場所でした。

鷹狩りは当時の武士や将軍にとって重要な娯楽のひとつであり、府中の豊かな自然環境がその場に適していたことから、家康は府中を鷹狩りの拠点として重視していました。

また、先日訪れた国分寺の「お鷹の道」は、かつて家康の鷹場であったとされています。さらに、城へ戻る際に策を洗ったとされる井戸が「策の井」として伝わっており、これらの史跡をたどることで、家康が実際に歩いた道筋が浮かび上がってきます。

府中御殿は、そんな家康が鷹狩りの際に宿泊や休息をするための大切な場所だったのです。

家康神柩の逗留

1617年、徳川家康の霊柩が久能山から日光山へ移送される際、府中御殿に立ち寄り、そこで2日間にわたって法要が営まれたと伝えられています。

このことからも、府中御殿が徳川家にとって重要な拠点の一つであったことがわかります。

「国司館と家康御殿史跡広場」まとめ

飛鳥時代から奈良時代前期にかけて、武蔵国の国司が暮らしながら政務を執った「国司館」、そして江戸時代には徳川家康が鷹狩りの際に利用した「府中御殿」があった場所です。

広場内には、歴史を学べる10分の1サイズの復元模型やVR映像の展示があり、当時の様子を感じ取ることができます。家康ファンにとっては興味深いスポットですが、府中御殿に関する史跡はほとんど残っておらず、その点は少し残念に思いました。今後、資料の充実が進めば、府中の豊かな歴史や文化がより伝わりやすくなるのではないかと感じます。

広場は開放的で気持ちの良い空間になっているので、歴史を感じながらのんびりと過ごすのにもおすすめです。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

次回は、府中散策の続きをご紹介します。

コメント