こんにちは。ぶ~ちゃんです。

朝晩、少しずつ気温が下がってきた今日この頃。気温も穏やかで、人も少ないだろうと予想した午前の早い時間帯を狙って「江戸東京たてもの園」に足を運びました。

この「江戸東京たてもの園」は、江戸時代から昭和初期までの歴史的な建物を移築し、復元展示している野外博物館です。園内に入ると、レトロな展示に囲まれ、まるでタイムスリップしたかのような気分に浸ることができます。江戸時代の古民家から、明治時代の洋風建築、そして昭和時代の住宅まで、それぞれの時代の息吹を感じることができます。

また、ジブリ映画『千と千尋の神隠し』のモデルとなった建物もあると言われているスポットでもあります。

今回は、この見ごたえたっぷりな「江戸東京たてもの園」を紹介したいと思います。

江戸東京たてもの園

歴史的建造物や文化遺産継承のための野外博物館

東京都は1993年に江戸東京たてもの園を、東京都江戸東京博物館の分館として設立しました。

この園では、現地保存が難しい貴重な歴史的建造物を移築し、復元・保存・展示することを通じて、文化遺産を次代に受け継ぐ使命を担っています。

出入口ビジターセンターの建物「旧光華殿」

入場前に、歴史的な建物を間近で見ることができるんです。

江戸東京たてもの園の入り口、ビジターセンター(エントランス)の正面に立つと、その迫力に圧倒されます。実は、この建物、もともとは『紀元二千六百年式典』の式殿として使われていたものなんです。

エントランスを飾る大きな木々は「金木犀」。こんなに大きくなるんですね。木の形もとても美しくて、見応えがあります。

江戸東京たてもの園の看板に描かれている、エンドウ豆のような形をしたイモムシは、実はマスコットキャラクターの「えどまる」。なんと、宮崎駿さんが作ったものなんだそうです。見てみると、確かにジブリっぽい雰囲気が漂っていますね。

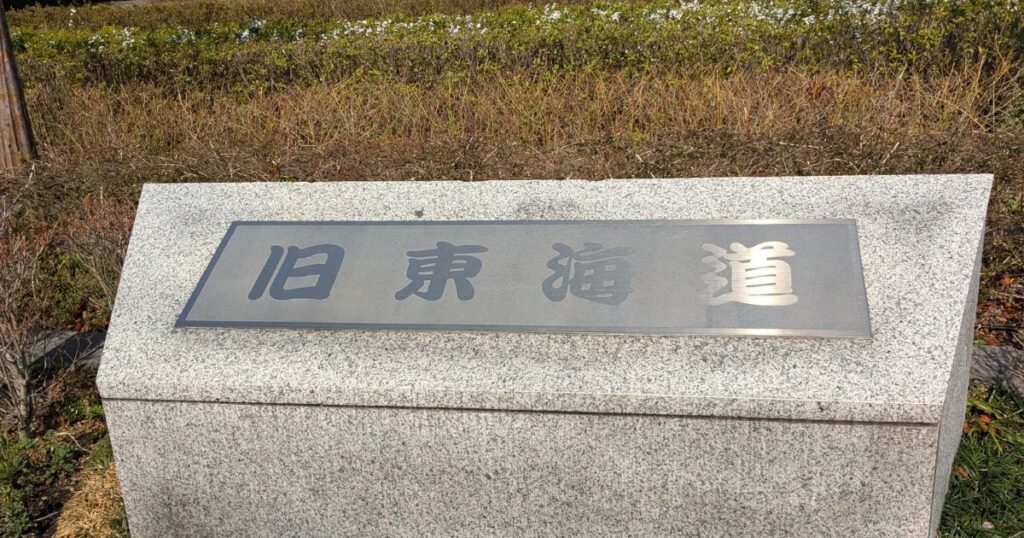

東ゾーン

ビジターセンターを抜けて屋外展示場に出ます。

ビジターセンターを中心に東西に広大な敷地が広がります。

まずは、ジブリファンには欠かせない東ゾーンからご紹介します!東ゾーンの南北に延びる道は「下町中通り」と名付けられ、昭和初期の下町の雰囲気を楽しむことができます。実は、ここは『千と千尋の神隠し』のモデルと言われる場所がいくつも点在しているエリアなんです。

開園直後に訪れたので、他のお客さんもおらず、ほぼ貸し切り状態でした。

子宝湯

下町中通りの北端に建っていて、ひときわ目を引くのがこの「子宝湯」。もともとは足立区千住元町にあった銭湯で、1988年まで営業していたそうです。

実は、この「子宝湯」は『千と千尋の神隠し』の銭湯「油屋」のインスピレーションになった建物なんです。唐破風の屋根や、浴室の正面に描かれた富士山など、特徴的なデザインがとても印象的です。

私が思い浮かべる銭湯のイメージそのままで、どこか懐かしさを感じさせますね。

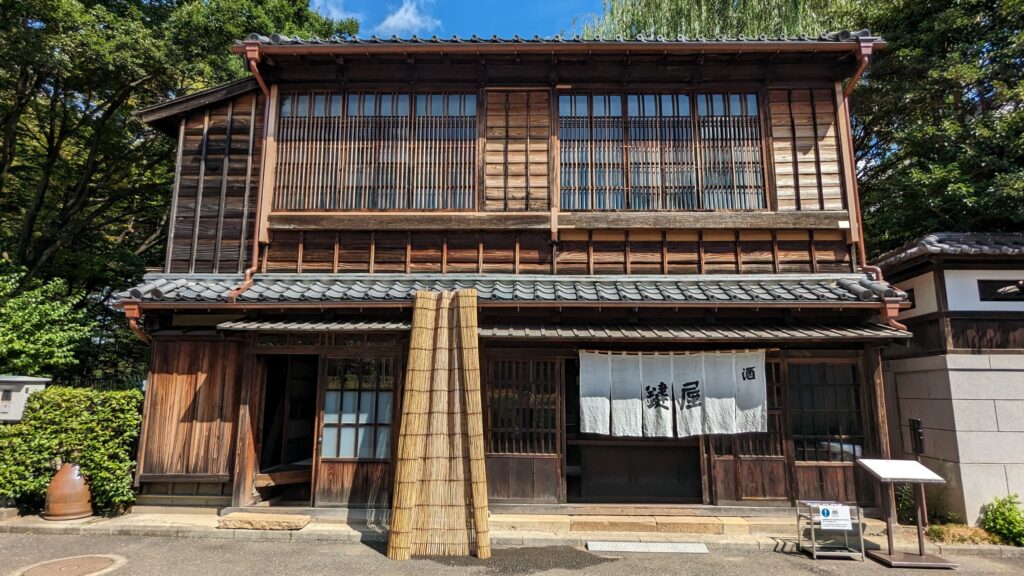

鍵屋

続いて、子宝湯の西隣に建っているのがこちらの「鍵屋」。もともとは台東区下谷にあった居酒屋だそうです。味のある建物ですね。

この「鍵屋」も『千と千尋の神隠し』の冒頭シーンに登場する場所のモデルとなっているんです。あの千尋の両親が豚になってしまう、ちょっとショッキングなシーンの舞台として使われました。

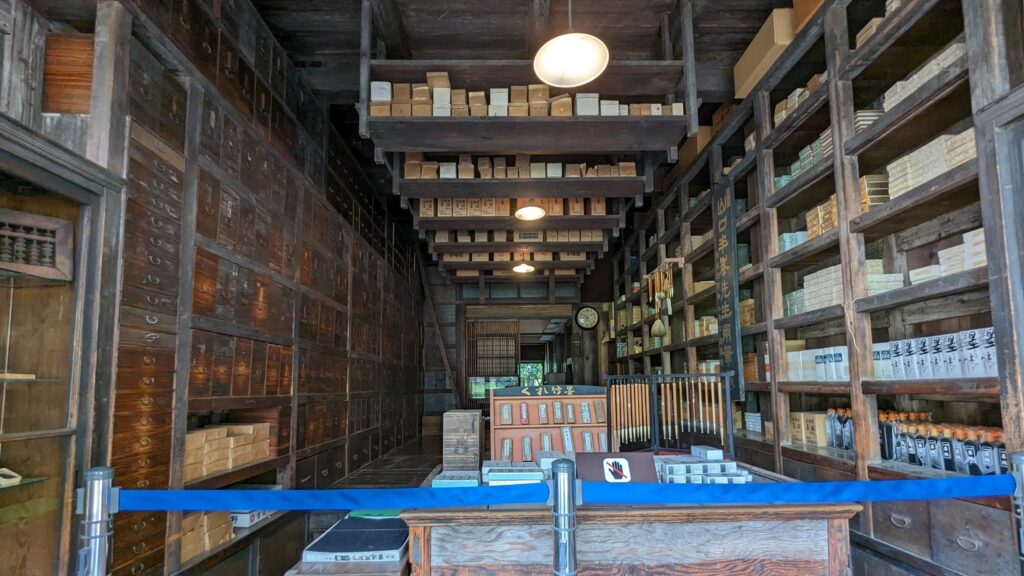

武居三省堂(文具店)

こちらは明治初期に創業した文具店です。昭和初期に東京で多く建てられた「看板建築」と呼ばれる商店建築の一例ですね。

この建物の正面は洋風に装飾されていて、まるで1枚の看板を取り付けたかのような外観が特徴です。そのため、「看板建築」と呼ばれるようになったそうですよ。

左側の壁一面に整然と並べられた桐箱は、まさに隙のない壁面収納です。

そして、ここももちろん、『千と千尋の神隠し』の釜爺の仕事場のモデルとなった場所。あの独特な雰囲気がそのまま再現されていて、まるで映画の中に入り込んだような気分になりますね。

都電7500形 7514号

東の広場で、黄色く目立っているのが「都電7500形」。

渋谷駅、新橋・浜町中ノ橋・(神田)須田町まで走っていた車輌ということです。

こちらも「千と千尋の神隠し」で千尋がカオナシと一緒に乗った電車のモデルになったと言われているそうです。

歩き旅グルメ「たべもの処「蔵」」

今回、昼食で利用したお店をご紹介します。

先ほど紹介した「武居三省堂」の隣にある雰囲気のある「店蔵型休憩棟」の2階にあります。

1階の休憩所もエアコンが効いていて、暑い中を汗だくで歩き回った私たちにとっては天国のようでした。お手洗いや自販機も完備していて、便利です。こういう休憩スペースがあると、本当に助かりますよね。

少し汗も引いてきたところで、2階のたべもの処「蔵」で昼食を摂ることにしました。

武蔵野の伝統の味を伝える手打ちうどんや日替わり弁当、さらにはデザートも楽しめるお店です。店内は広々としていて、テーブルから厨房の様子も見ることができます。食事の注文はテーブルに着く前に、先に食券を購入するシステムになっています。

人気のスポットではありますが、お値段はリーズナブルで、ちょっとした休憩にもぴったりです。

妻は「おろしうどん」、私は「ぶっかけうどん」を注文しました。武蔵野うどんと言えば、太くてもっちりとした食感を想像していたのですが、こちらのうどんはやや細めで滑らか、しっかりとした食感が特徴でした。

「ぶっかけうどん」には冷たい出汁がたっぷりとかかっていて、その上に湯葉、サクサクの揚げ玉、香り豊かな海苔、ふんわりとした削り節、小ねぎが盛り付けられています。揚げ玉には小エビも混ざっていて、サクサク感と風味が効いていておいしかったです。

暑い時期にぴったりのさっぱりとした味わいで、あっという間に完食してしまいました。大満足の一杯でした。

次回、西ゾーン・センターゾーンを紹介します。お楽しみに。

コメント