こんにちは。ぶ~ちゃんです。

東京都調布市にある深大寺(じんだいじ)は、都内屈指の歴史ある寺院であり、自然豊かな散策スポットとしても人気のエリアです。奈良時代に創建された由緒あるお寺で、深大寺そばや御朱印巡り、さらには周辺の鬼太郎スポットなど見どころも満載。都心からのアクセスも良好で、日帰りで気軽に訪れることができる癒しのスポットとして、連日多くの観光客で賑わいます。

本記事では、深大寺の歴史や見どころ、周辺グルメ、散策ルートなどを詳しくご紹介します。初めて訪れる方でも楽しめるよう、おすすめの歩き方も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください!

深大寺の歴史

深大寺は天台宗のお寺で、733年(天平5年)に満功上人によって創建されました。名前の由来は、水の神様である深沙大王への信仰からきています。

平安時代から鎌倉時代にかけて、深大寺は天台宗の密教道場として東国で重要な役割を担っていました。また、比叡山から元三大師が自ら彫った像を迎えたことで、元三大師信仰の中心地としても知られるようになりました。

江戸時代には、厄除けや縁結びのお寺として多くの人が参拝に訪れ、今でも「深大寺そば」や豊かな自然とともに、たくさんの人々に親しまれています。

深大寺

深大寺の約1,300年の歴史を持っていて、東京都内で2番目に古いお寺。めちゃくちゃ古いんだブ。いっぱいの宝物や歴史的な建物があってすごいブ。この寺には、深大寺白鳳仏って言われる銅像の釈迦如来倚像があって、それが国宝に指定されているんだブ。他にもたくさんの貴重な仏像や宝物が寺に保管されているんだブ。

深大寺へのアクセス

調布駅より徒歩で約30分のところに「深大寺」があります。

気候が穏やかな季節なら、歩くのにちょうどいい距離で気持ちよく散策できそうです。

今回はバスを利用して向かうことにしました。調布駅からバスで約15分「神代小学校前」で下車します。東参道付近のバス停になります。

後で観光案内所で手に入れた「深大寺散策マップ」を先に載せておきます。

①から順に進むと、深大寺の見どころを効率的に巡回できるようです。

深大寺散策

これから、私が深大寺を散策した際のルートをご紹介していきます。

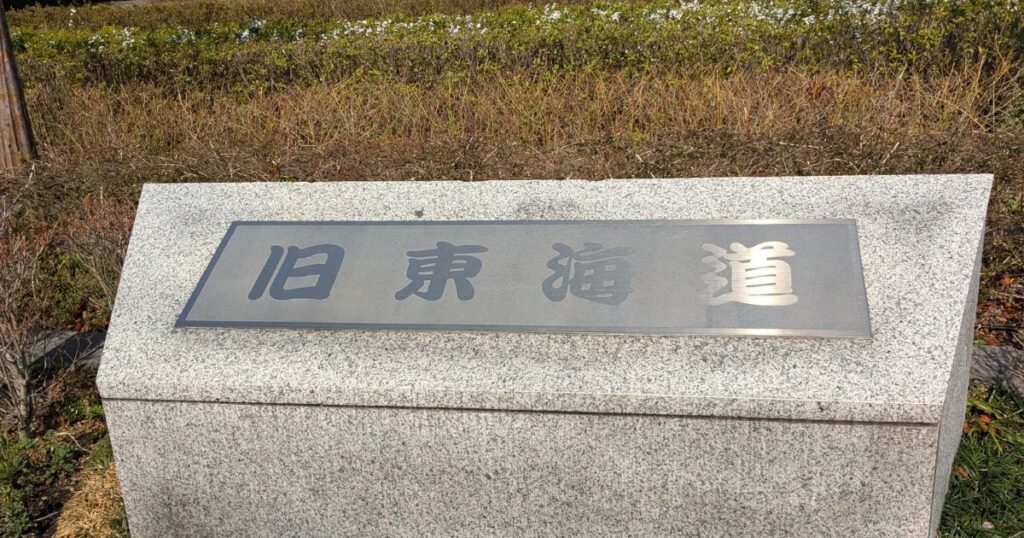

東参道入口

バスを降りて南へ少し歩くと、「東参道」の標柱がすぐに見えてきます。

石垣が並ぶ通りは、すでに趣のある雰囲気を感じさせます。

不動の滝

参道を少し下ると、不動の滝があります。

この滝は、東京都の「名湧水57選」に選ばれています。

滝の水は龍の石像から流れ出ています。

暑い時期に訪れたこともあり、ひんやりとした涼しさを感じられました。

山門へと向かう東参道

不動の滝を過ぎると、深大寺山門へと続く美しい石畳の参道が現れます。

途中、右手には自然に囲まれた落ち着いた雰囲気の蕎麦屋「雀のお宿」があります。

このあと、こちらで昼食をいただくことになりましたので、店内の様子や料理については、後ほど詳しくご紹介します。

深大寺山門前

休憩処やお土産処を過ぎると山門前に出ます。

深大寺山門は、深大寺の正面に構える歴史ある門で、参道を進み、石段を上った先に建っています。

この山門は、1695年(元禄8年)に建立され、深大寺の中で最も古い建造物です。幕末の火災では多くの建物が被害を受けましたが、この山門は奇跡的に焼失を免れ、当時の姿を今に伝えています。

特徴的なのは、趣のある茅葺(かやぶき)屋根。長い歴史を感じさせてくれます。小さくてかわいらしい印象でもあります。

山門前から見ると、中央の参道がまっすぐに延びています。

両側には食事処やお土産屋が建ち並び、参拝客でいつも賑わっています。

ちなみに、西側の参道ではちょうどロケが行われていたようで、通行が制限されていました。

何の撮影かは分かりませんでしたが、さすが「映画の街・調布」ですね。

鬼太郎茶屋(現在は移転しています)

老朽化のため深大寺参道の「鬼太郎茶屋」は、2024年11月20日(水)に調布市の天神通り商店街に移転し、リニューアルオープンしました。

中央参道の入口まで足を運んでみると、大勢の人が集まる「鬼太郎茶屋」がありました。

木造の建物で、温かみのある雰囲気が漂っていますね。

店内には、鬼太郎グッズが綺麗に陳列されています。ここでしか手に入らない限定品もあるようです。

店の奥にはカフェスペースがあり、鬼太郎にちなんだオリジナルメニューを楽しむことができます。

ゲゲゲの鬼太郎、水木しげるさんのファンにはたまらないですね。

鬼太郎茶屋を楽しんだ後、山門に向かおうとしたその時、「ゴーン、ゴーン」と鐘の音が境内に響き渡りました。お寺ならではですね。

山門

再び山門に戻ると、そこには「浮岳山」の山号額が掲げられています。

朱に塗られた柱と茅葺き屋根が、格式の高さを感じさせてくれますね。

本堂

幕末の火災で焼失した後、深大寺の本堂は大正8年に現在のものが完成しました。

この本堂は立派な唐破風を持ち、重厚感があります。

旧本堂は茅葺き屋根だったそうで、今の本堂とはまた違った風情があったのでしょうね。

鐘楼 手水舎

山門をくぐった右手には、先ほど鐘の音で時間を知らせてくれた鐘楼があります。

この鐘は毎日、11時30分と17時に時を告げてくれるそうです。

こちらは山門をくぐった左手奥にあります。

少し変わったデザインですね。井戸風です。

お清めはもちろんですが、暑い日だったので冷たくて気持ちが良かったです。

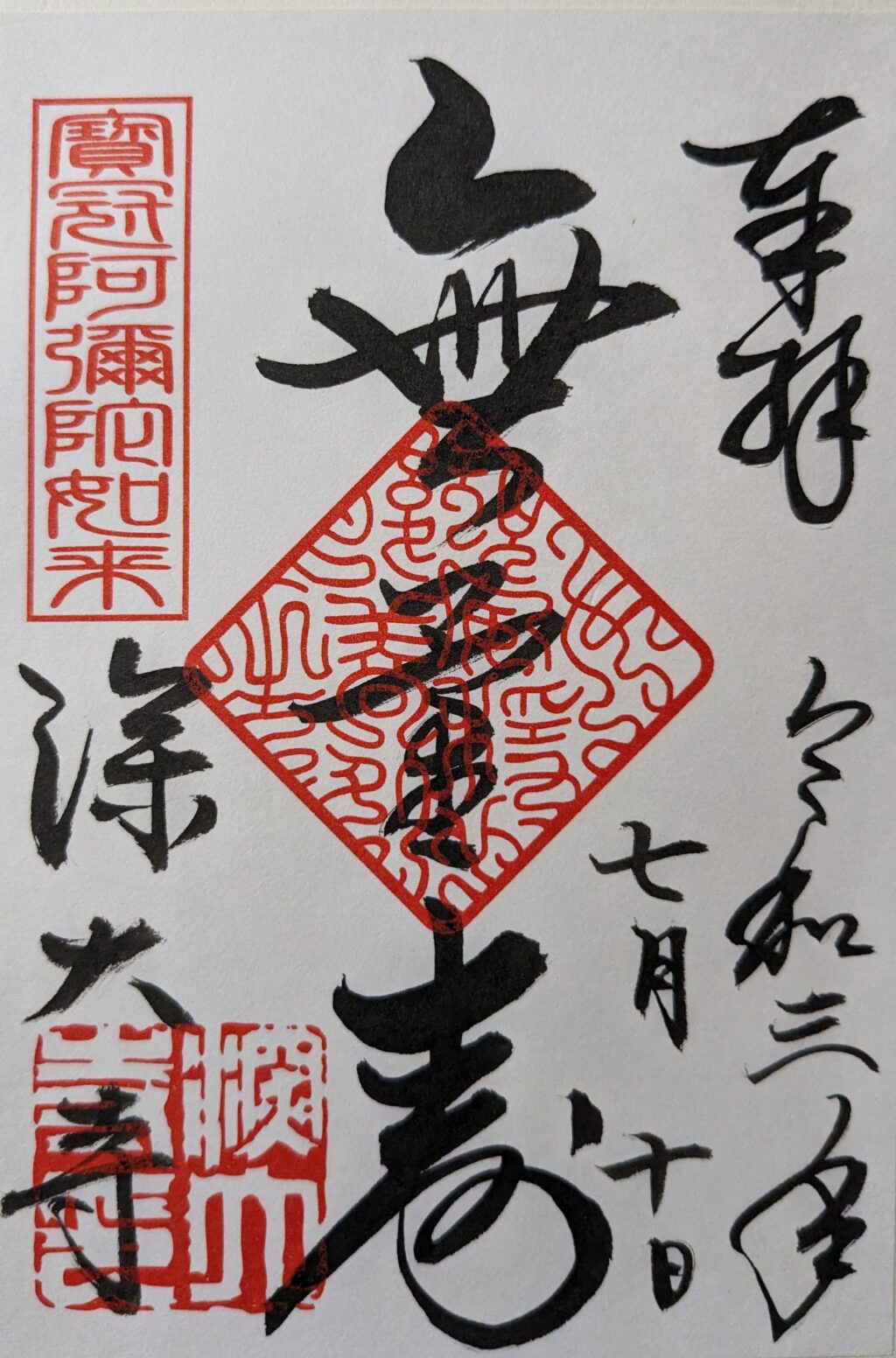

御朱印

深大寺では、本堂「無量寿」、「国宝 白鳳佛」、「元三大師」の3種類の御朱印をいただけます。

本堂本尊である「阿弥陀如来、無量寿」の御朱印のみ拝受いたしました。

元三大師堂

手水舎の左手奥にある石段を登ると、「元三大師堂(がんざんだいしどう)」があります。

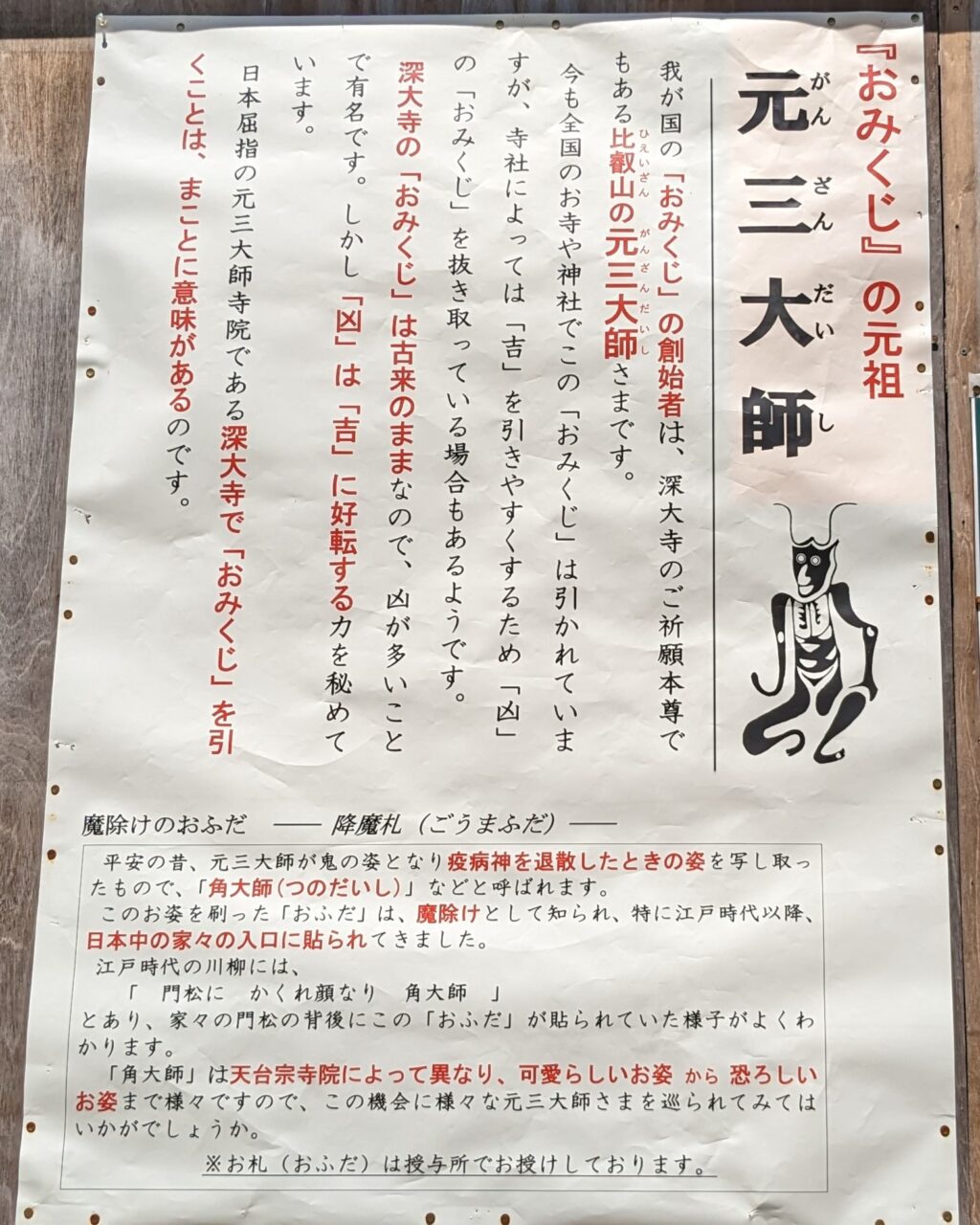

このお堂は元三大師を祀っており、元三大師は比叡山の高僧で、比叡山の復興などの功績から「比叡山中興の祖」と崇められています。

また、その霊力によって数々の奇跡を起こし、多くの信仰を集めていた人物として知られています。驚くべきことに、実は日本のおみくじの創始者が「元三大師」だと言われています。深大寺のおみくじには「凶」が多いという話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実際、その通りのようです。その理由は、古来からの伝統を守り続けているからだそうです。

そして、「凶」には実は「吉」に好転する力が秘められているとも言われています。

案内板にもその旨が記載されていましたよ。今後は、どんな状況でもプラスに変える努力を惜しまないようにしたいと思います。

元三大師は、鏡に自分の姿を映しながら鬼の姿に変身し、その姿を弟子に書き写させました。

その絵は、疫病除けの札として配布された「角大師」の絵として広まりました。

この「角大師」の石像が、深大寺の境内にある右から二つ目の石像です。

御朱印にも描かれていいます。怖可愛い。

石像近くから見下ろす池は透明度が高くて澄んでいますね。

ここは国分寺崖線にあたるので、湧水にでできた池なのだと思います。

本堂からつながる渡り廊下も雰囲気がありますね。とても心落ち着ける空間です。

開山堂

元三大師堂の裏山にある堂宇には、薬師如来をはじめ、脇侍として弥勒菩薩と十一面観世音菩薩が安置されています。また、開基である満功上人や天台宗第一祖である惠亮和尚の尊像も奉安されているそうです。しかし、私が訪れた際には、擁壁工事が行われていたため、開山堂への参拝ができませんでした。残念。

開山堂に続く石段は登ることができたので、そのまま北門から外に出ると、「神代植物公園」の入口に出ました。

植物園の散策は今回は見送りましたが、また別の機会に訪問してみたいと思います。この公園では、四季折々の美しい植物を楽しむことができるそうですよ。

「深大寺動物霊園」に沿った道を下りながら進みます。

右手には「深大寺動物霊園」、左手には「深大寺」があり、周囲は石垣と緑に包まれていて自然を感じます。

延命観音

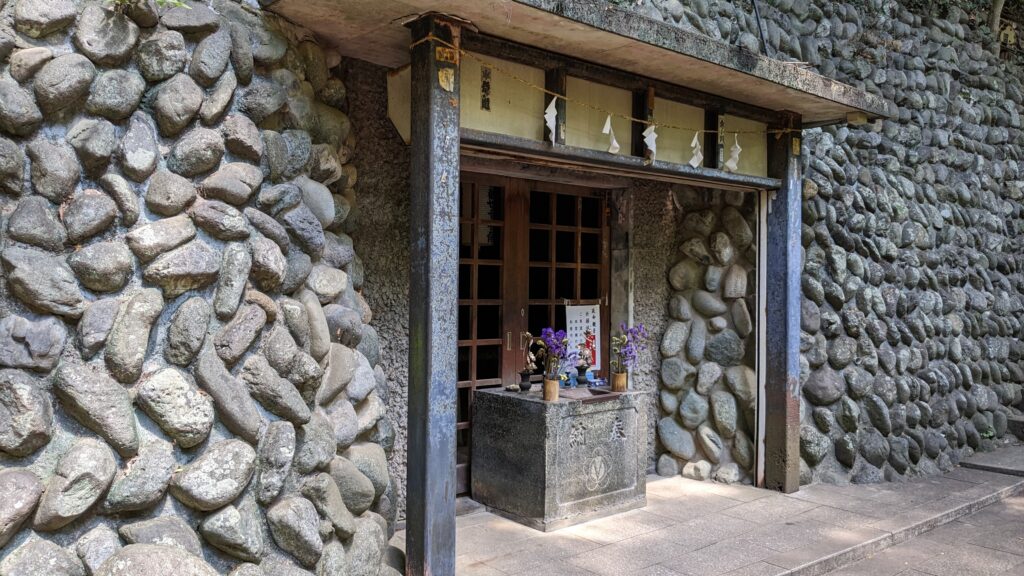

深大寺動物霊園沿いに道を進むと、石垣をくりぬいて造られた「延命観音像」を納める祠があります。

秋田県の象潟港の工事の際に海底の大石から出てきたという、慈覚大師自刻の延命観音像が祀られています。

深沙堂

そのまま外周を進んで行くと「深沙大王堂」が現れます。

お堂に安置されているのは、深大寺の秘仏「深沙大王像」。

旧堂は元三大師堂並みの大きさがあったようですが、明治元年(1868)の神仏分離令によって取り壊され、昭和43年に現在の深沙堂として再建されたそうです。

そば守観音

深沙堂から深大寺通に出て、バス停方面に向かう途中に忽然と姿を現すのが「そば守観音」。

そばで有名な深大寺ならではの観音様で、日本に1体のみなのだそうです。

もともとは山門を入った左手に鎮座されていたようです。

毎年晩秋に「深大寺そば祭り」が開催され、打ち立てのそばを「そば守観音」に献上するそうです。

深大寺参拝に来たら、やっぱりそばを頂くしかないですね。

観音を通り過ぎると、鬼太郎茶屋のある中央の参道に繋がります。

参道手前には「観光案内所」。その前には「つつじが丘駅」「調布駅」行きのバス停があります。

ここからバスで調布駅まで戻ることができます。

番外編:神代植物公園 水生植物園

深大寺散策の前に立ち寄ったのは、「神代植物公園 水生植物園」です。

この植物園は、敷地内にある「深大寺城跡」にも興味があったので、ついでに訪れてみました。

深大寺の北側とは区画が分かれており、この水生植物園は入場無料です。

訪れた時期は、季節の花が少ない時期で、気温もかなり高かったため、私たち以外には誰もいませんでした。園内には桟橋が架かっており、緑に囲まれた中をゆっくり散歩できるような工夫がされていて、静かなひとときを楽しむことができました。

この時期は青空が広がり、緑が生い茂っている景色がとても美しく感じましたが、やはり暑さが少し厳しかったです。散策途中で断念。時期を見直してまた来たいと思います。

歩き旅グルメ「雀のお宿 深大寺そば」

深大寺といえば深大寺そばですね。

深大寺周辺には20店程のお蕎麦屋さんがあります。お店ごとにこだわりが様々なようです。

その中で今回昼食を頂いたのは「雀のお宿」です。

参道の通りがかりに、隠れ家のような佇まいに惹かれました。

ここでは、食後に心地よく楽しめる本格的なコーヒーや甘味のメニューも豊富に揃っており、ゆっくりと休憩もできます。

そばだけでなく、おつゆやお水にもこだわり、純粋なそばの味わいを楽しむことができます。食券を購入した後に、席に案内されます。

私たちが注文したのは、「ごまだれそば」と「冷やしたぬき」です。

そばはつるつるとした食感が特徴で、喉越しも非常に良いです。

「ごまだれそば」はごまだれの甘みとコクがあり、そばの食感とつゆの風味が絶妙に絡み合って美味しかったようです。(妻)

そして、夏にぴったりの涼やかな「冷やしたぬきそば」。

揚げ玉の下にはたっぷりの大根おろしが乗っていました。サクサクとした食感の揚げ玉と、大根おろしを絡めると、ふんわりと爽やかな風味が感じられます。

三つ葉も爽やかな香りと色どりを加えてくれます。

夏の暑さを忘れて、あっという間に頂いてしまいました。おいしかったですよ。

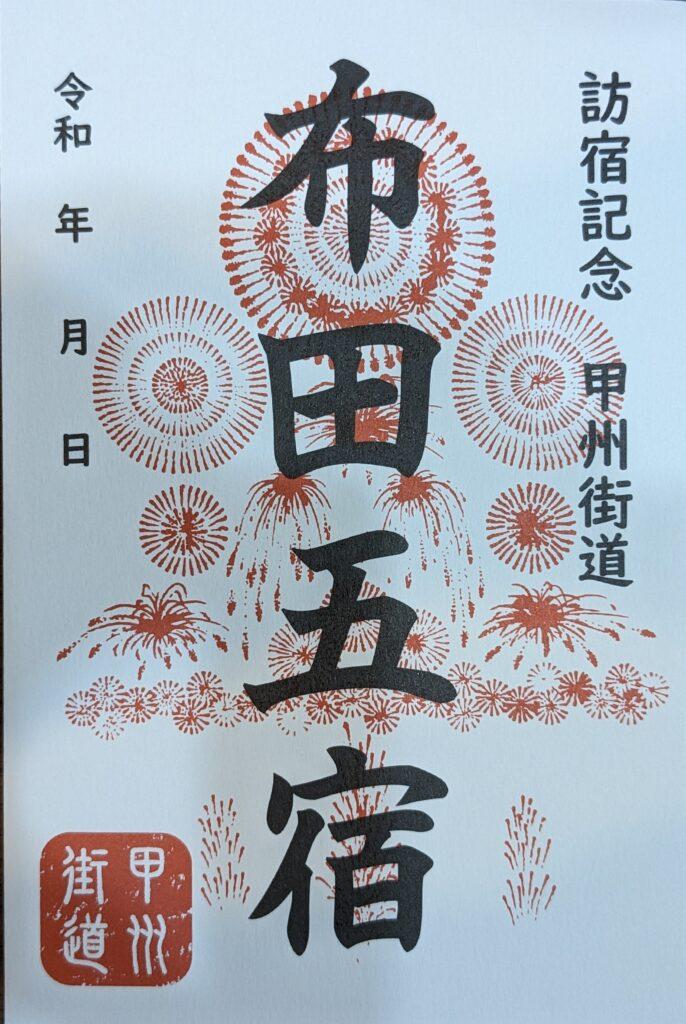

御宿場印「布田五宿」を手に入れた!

もう一つ「布田五宿」の御宿場印を頂きに「調布市文化会館たづくりF11観光協会」に伺いました。今回は平日の営業時間内に伺ったので、当たり前ですがやってました(笑)

「布田五宿」の御宿場印を頂くには下記の場所、日時にお伺い下さい。

場所 :調布市文化会館たづくり11階 観光協会

営業時間:9時~16時

休業日 :土日祝日・毎月第4月曜とその翌日(変則あり)・年末年始

手に入れた「布田五宿」の御宿場印はこちら!

なぜ花火なんでしょうかね。江戸からやっているとか歴史のある花火…なんでしょうかね。

コメント