こんにちは。ぶ~ちゃんです。

ただ歩くだけじゃ物足りない——そんなことを感じていた時、妻が何気なく調べていたウォーキング情報の中で「五街道」という言葉が目に飛び込んできました。

江戸時代、大名や旅人たちが行き交った歴史ある道。昔の人たちが歩いた道を、自分の足で辿る。なんだかワクワクしませんか?

普通のウォーキングとは違う、特別な体験になりそうな気がする——そんな直感を頼りに、夫婦で五街道を歩く旅に出ることにしました。時代を超えた歩き旅へ出発です。

五街道

五街道とは何か?江戸時代における五街道の役割

五街道は江戸時代に整備された、江戸・日本橋を起点に伸びる東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の5つの陸上幹線道路を指します。

これらの街道は徳川家康によって整備が始められ、2代将軍の秀忠の時代に基幹街道として確立されました。

五街道は当時の日本の交通網の要として重要な役割を果たし、人や物資の輸送に利用されました。沿道には宿場町が形成され、旅人や商人の休息や交流の場となりました。また、五街道沿いには寺社仏閣や名所旧跡も多く存在し、文化的な交流や観光地としても栄えました。

五街道の整備は、江戸時代の社会、経済、文化の発展に大きな影響を与えました。物資の流通や人の移動が円滑に行われることで、地域間の結びつきが深まり、文化や技術の交流も促進されました。

現代に残る五街道の意義

現在でも、五街道の一部は国道や県道として残っており、現代の道路網の基盤となっています。また、その周辺には歴史的な景観や観光地が残されており、多くの人々に訪れられています。

五街道は、日本の歴史と文化を感じる重要な存在として、今もなお私たちの生活に繋がっています。

各街道の特徴と歴史

五街道の終点、距離、宿場町数

各街道の終点、距離と宿場町の数を示します。

五街道の起点は全て「江戸日本橋」になります。

| 街道 | 終点 | 距離 | 宿場町 |

|---|---|---|---|

| 東海道 | 京都三条大橋 | 492km | 53 |

| 中山道 | 京都三条大橋 | 526.3km | 69 |

| 甲州街道 | 下諏訪(諏訪大社) | 210km | 44 |

| 日光街道 | 神橋(日光山内) | 140km | 21 |

| 奥州街道 | 白河 | 190km | 27 |

江戸時代の人は、東海道500kmを約半月ほどで歩いていたそうです。1日平均33kmも歩いていたことになります。

東海道

東海道とは

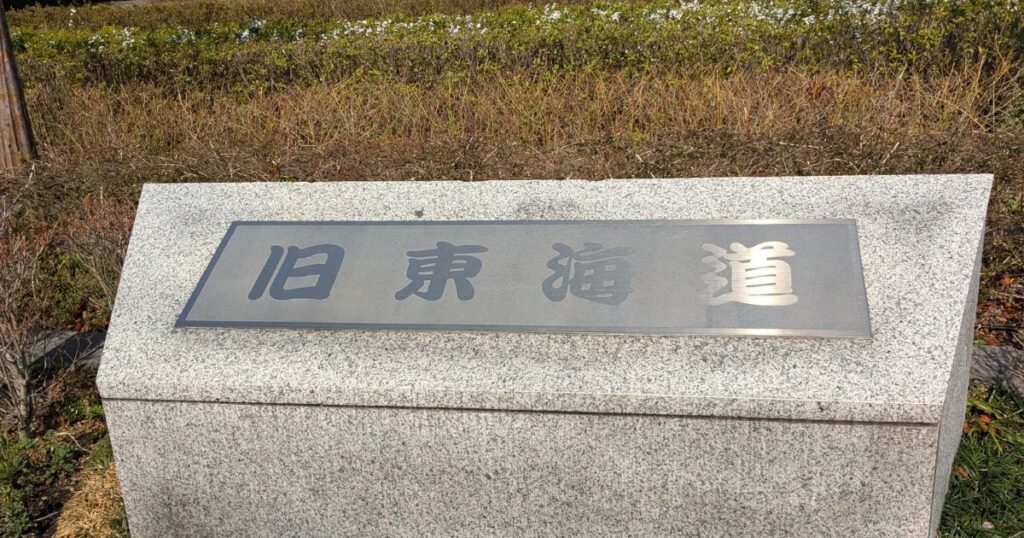

旧東海道は江戸(日本橋)と京都(三条大橋)を結ぶ約492kmの主要な街道でした。参勤交代や物資輸送、伊勢参りなどの目的で多くの人が行き交い、53の宿場町が設けられました。

現在の国道1号線などがほぼそのルートを受け継いでおり、沿道には宿場町の跡や史跡が残っています。

東海道の歴史

昔から東西を結ぶ重要な道だった東海道。関ヶ原の戦いに勝利した家康は、全国統一を進めるために江戸と京都・大坂を素早く結ぶ必要がありました。そこで「一里塚」や「宿場」を設け、「宿駅伝馬制」も整えて交通網をしっかり作り上げました。これが、今の東海道のもとになっています。

その後、参勤交代の大名行列が増えるにつれ、本陣や脇本陣に加え、庶民が泊まる旅籠も整備されました。一方で、軍事的な理由から関所を設け、橋の建設を制限するなどの措置も取られました。そして戦乱の世が終わると、東海道は次第に庶民が旅する道へと変わっていきます。

江戸時代の初めは自由な旅が難しかったものの、神社仏閣を巡る目的なら旅が許されていました。そこで江戸中期になると、富士山を信仰する「富士講」や「伊勢参り」が大ブームに。庶民の間で旅の楽しさが広がっていきました。

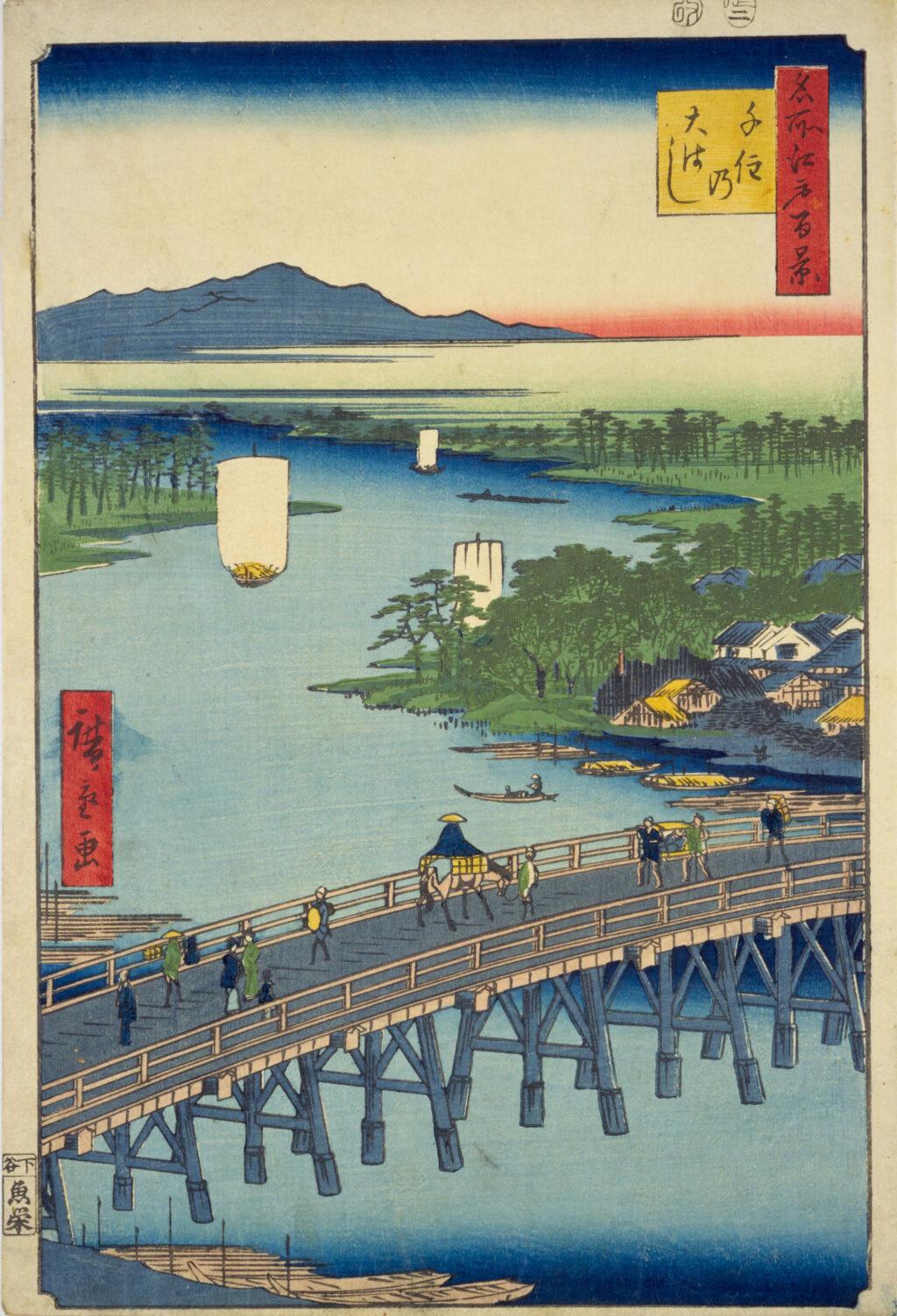

江戸時代の終わりごろには、「東海道中膝栗毛」が出版され、歌川広重の「東海道五十三次」の浮世絵も大人気に。旅への関心がますます高まり、東海道は五街道の中でも特に賑わい、経済や文化の発展にも大きく貢献することになりました。

東海道中膝栗毛

『東海道中膝栗毛』は、弥次さんと喜多さんの珍道中を描いた全八編・十七冊のシリーズで、江戸時代の庶民の暮らしや旅の様子がわかる作品です。

作者・十返舎一九は19歳で江戸に出るも武士の仕事は続かず、しばらく定職につかない時期を過ごしましたが、その間に香道や浄瑠璃などを学びました。

転機は、当時の有名版元・蔦谷重三郎との出会い。彼のもとで挿絵や出版の仕事を手伝いながら、自らも洒落本や滑稽本を執筆し、作家としての知名度を上げていきます。

そして1802年、『東海道中膝栗毛』を出版すると大ヒットし、一九は人気作家の仲間入りを果たしました。

東海道五十三次

歌川広重の浮世絵シリーズ「東海道五十三次」は、江戸から京都までの東海道沿いにある53の宿場町と、起点の江戸・日本橋、終点の京都・三条大橋を加えた全55図の連作です。当時の旅の風景や人々の暮らしを生き生きと描き、19世紀の旅行ブームとともに空前の人気を博しました。

江戸時代後期の日本では街道の整備が進み、庶民の間でも「お伊勢参り」や各地の名所巡りが流行していました。そうした旅への憧れを背景に、広重の「東海道五十三次」(保永堂版)は刊行され、爆発的なヒットとなりました。

広重の作品は、それまでの浮世絵と異なり、人物よりも風景を主体とした「名所絵」として描かれたことが特徴です。旅情あふれる叙情的な世界を生み出しました。

日光街道

日光街道とは

旧日光街道は、東海道に次いで主要道路として整備されました。幕府の公道としての正式名称は「日光道中」と呼ばれ、社参の道として将軍や大名が日光の神社に参拝するために使われました。江戸日本橋から宇都宮宿を経て日光宿まで約144kmの道のりとなります。

日光街道の歴史

日本橋から宇都宮までの道程は奥州街道と共通で、1636年(寛永13年)江戸から徳川家康を祀る日光東照宮に至る主要道路として整備され、多くの人々が利用するようになりました。

幕府から許可を得た21の宿場が設けられ、日光に向かう旅人や江戸へ商品を運ぶ行商人たちを宿泊・休憩させたり、旅籠や茶屋、商店などが建ち並んでいました。

甲州街道

甲州街道とは

江戸(日本橋)と甲府を結び、下諏訪で中山道と合流する全長約210kmの道です。現在も一部は生活道路として利用され、国道20号がほぼそのルートを引き継いでいます。

甲州街道の歴史

江戸時代の五街道の中で最後に整備された甲州街道には、44の宿場が置かれ、多くの人が甲州や信州から江戸へと行き交いました。

この道は、江戸の人々の暮らしを支える物流の大動脈として発展しましたが、参勤交代で使ったのはわずか3藩だけ。むしろ、江戸城と甲府城を結ぶ避難路としての役割が大きかったようです。

五街道歩き旅の目的

車のない時代、多くの人々が物資や人の移動に利用していた街道。そんな歴史の息吹を感じながら歩く街道旅に挑戦することにしました。現代の便利な交通機関に比べ、徒歩の旅は時間がかかり大変ですが、それこそがこの旅の魅力です。

知らない土地を昔の人々になり切って歩きながら、現代の生活との違いを実感し、歩くことの意味を見つけたいと思っています。仕事や現実の制約がある中で、一気に踏破するのは難しいですが、日帰りで少しずつ歩いたり、連休を利用して宿泊しながら進めることを目標にしています。

ただ歩くだけでは物足りないので、しっかりと情報を集め、計画を立てて挑戦するつもりです。どんな冒険が待っているのか、子供の頃の遠足のようにわくわくしています。夫婦での旅行には少し不安もありますが、お互いに助け合いながら進んでいく予定です。

この旅を通じて、皆さんと新しい思い出を共有できれば幸いです。これからの旅の模様や役立つ情報を、ぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。

コメント