こんにちは。ぶ~ちゃんです。

華やかな銀座や新橋を抜け、芝大神宮まで歩いた前回の旅。そして今回は、個人的に楽しみにしていた増上寺の散策へ。徳川将軍家の菩提寺として栄えたこの寺には、歴代将軍の墓所や荘厳な建物が残り、江戸の面影を今に伝えています。

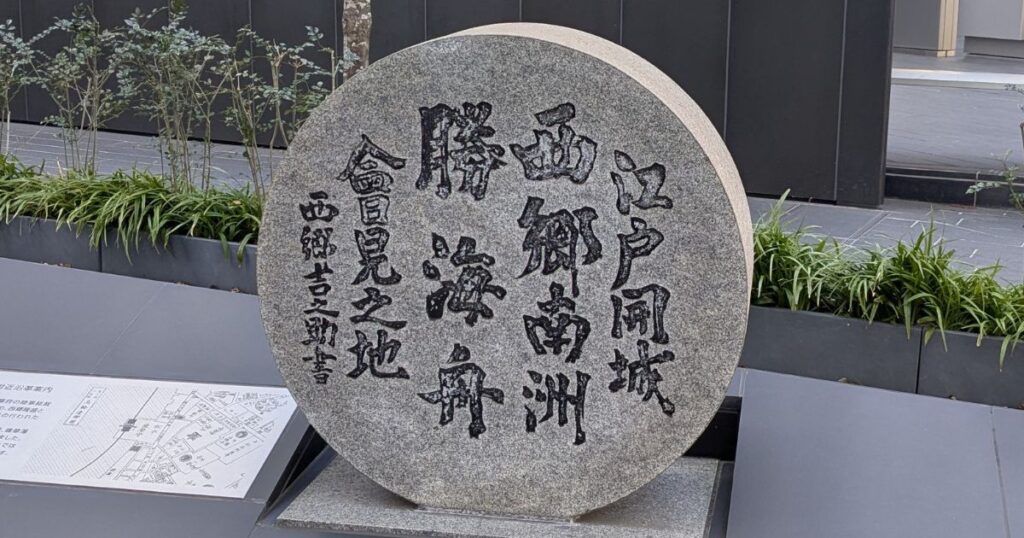

さらに今回の道中には、幕末の激動を象徴する「江戸開城会見之地」が。ここ薩摩藩邸で、勝海舟と西郷隆盛が歴史的な会談を行い、江戸無血開城への道を開いたのです。新時代への橋渡しとなったこの場所に立つと、150年前の緊迫した空気が感じられるかもしれません。

徳川の時代を見守り続けた増上寺と、新しい時代の幕を開けた会談の地。歴史の流れを感じながら、一緒に歩いてみませんか?

東海道の旅 1日目-3

「品川宿」への道中

10:30

芝大神宮から更に西に進んで増上寺に向かいます。

実は増上寺に参拝したことが無かったので、今回旅の途中に立ち寄ってみることにしました。

増上寺

増上寺は日本中の浄土宗のお寺をまとめあげる役割を担う、格式の高いお寺です。

徳川将軍家の菩提寺でもあります。

大門

大門交差点に、増上寺の一番外側にある「大門」があります。とても存在感のある門です。

江戸時代にはここまで敷地があったようです。かなりの敷地のお寺だったんですね。

大門の右手前にあるレリーフは『江戸自慢三十六興』の「芝神明生姜市」で、左は『名所江戸百景』の「芝神明増上寺」です。

この「大門」から先に見える三解脱門まで約108間(約195m)あり、ここを歩いて三解脱門をくぐると108の煩悩から解脱するのだそうです。

三解脱門

国の重要文化財に指定されている、増上寺の中門です。東日本最大級の大きさと言われています。

実物を見られると楽しみにしていたのですが、1月から約7年間をかけての修復工事中。タイミングが悪かったですね。残念。

三解脱門から境内に入ることができなかったので、境内北側から迂回することに。

通りの正面には東京タワーをしっかりと見ることができましたよ。

熊野(やゆ)神社

北側(プリンスホテル側)から境内に入ると、すぐに熊野神社が現れます。

熊野と書いて「ゆや」と読ませます。増上寺の鬼門封じ、寺の鎮守として勧請したものだそうです。

大殿を目指して歩きます。ずっと背景には東京タワーがああります。

時代を超えた絶妙なコントラストですね。

大殿

1974年に再建された増上寺の本堂です。首都圏最大級の御堂であり、2階にご本尊の阿弥陀如来が安置され、様々な儀式や法要が行われます。地下には宝物展示室もあります。戦災からの復興の象徴であり、参拝の中心となる重要な建物です。

安国殿

「安国殿」という名前は、家康公の法名「安国院殿」にちなんでいます。

ここには、秘仏の阿弥陀如来坐像「黒本尊(くろほんぞん)」が安置されています。この「黒本尊」の名前は、長年お線香の煙を浴び続けたことで像が黒くなったことから名付けられたと言われています。さらに、家康公が数々の戦に勝利したことから、「勝運の仏様」として今も多くの人に信仰されています。

安国殿の中では、御守りや御朱印帳、縁起物はもちろん、なんとクッキーまで売られていました。さらに、初穂料の支払いにはクレジットカードやキャッシュレス決済も対応していて、便利だなぁと感じる一方で、なんとなく昔ながらの雰囲気とは違う気もしました。いずれはお賽銭までキャッシュレスになる時代が来るんでしょうかね。

妻はこの干支の起き上がり小法師が気に入り、授かってきました。

東海道の旅も、夫婦仲良く、倒れそうになっても起き上がる!くじけず頑張っていきたいですね。

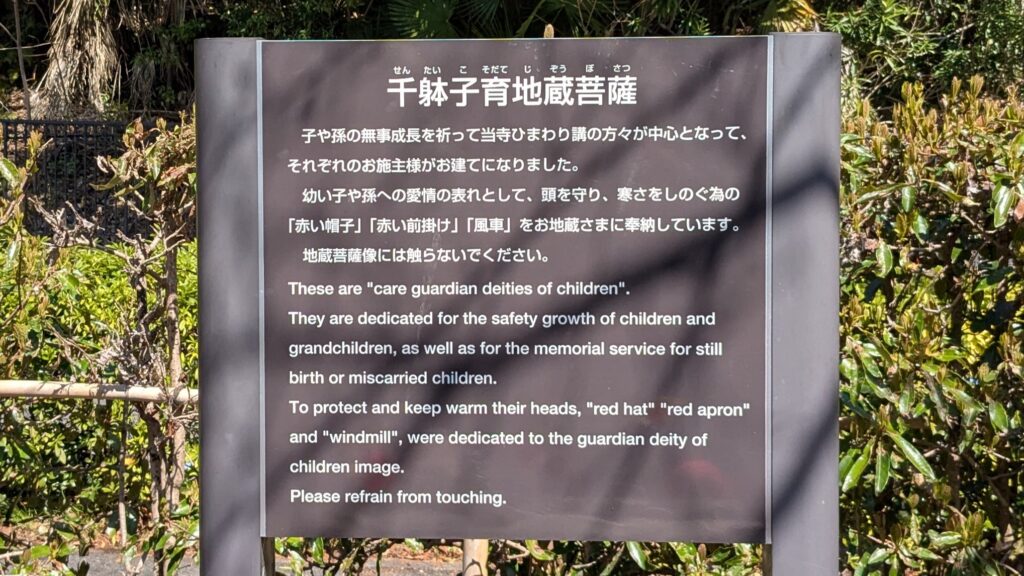

千躰子育地蔵菩薩

安国殿の右手には、「千躰子育地蔵菩薩」があります。

徳川将軍家墓所へ向かう途中、境内の北側にはズラッと並ぶお地蔵さんたち。その数、なんと約1300体!赤いニット帽をかぶり、風車を持った姿がなんともお洒落で、思わず見入ってしまいました。

特に外国の方が興味津々で眺めていて、日本人よりも熱心に写真を撮っている姿が印象的でした。

徳川将軍家墓所

安国時右手の門より、墓所に続く道があります。(お地蔵さんの前を通って行きます。)

安国殿の裏手には「鋳抜門」があります。これは、日光東照宮の奥宮・宝塔の手前にある門と同じものですね。

この門の奥が将軍家の墓所になっています。本当はじっくり見て回りたいところですが、今回は旅を優先。ちなみに、この先は拝観料が必要になります。

経蔵

境内南側にある、徳川家康が増上寺に寄贈した経典をしまっておくための「経蔵」です。

400年の歴史がある建築物で、貴重な書物も焼失せずに残っています。

内部は回転式書架である転輪があるようです。こちらも、日光東照宮の輪蔵と同じ造りをしているようですね。

慈雲閣(開山堂)

1989年、増上寺の開山・酉誉聖聰上人の550年遠忌を記念して、戦災で失われた開山堂が再建されました。現在では、大規模な葬儀や社葬、年間行事など、多目的に利用できる施設として活用されています。

黒門

三解脱門の南隣にあるのが「黒門」です。

全体が黒漆塗であったため「黒門」と呼ばれて、もと増上寺方丈の表門だったそうです。存在感のある門ですね。

増上寺の内容だけで、一記事たっぷりと書けてしまいそうですが、旅の途中の寄り道なので、増上寺の内容はこの辺にしておきます。

11:30

来た道を引き返し、大門交差点に戻ると「鳴門鯛焼本舗」がありました。

甲州街道や日光街道を歩いたときも、別の店舗でおいしい鯛焼きを食べているんです。

こうしてまた出会うのも何かの縁かもしれません。せっかくなので今回も購入して食べ歩き!やっぱり期待どおりのおいしさでした。

大門交差点から少し歩いたビルの前に「浜松町 町名由来」の碑がありました。

左上と右上に文字が見えますが、本文は何書いているかわかりません。

浜松町の名前の由来は、江戸時代にこの地の名主になった権兵衛という人物の出身地、遠江国浜松にあるブ! もともとは久右衛門町と呼ばれていたけど、権兵衛が名主になったときに芝浜松町と改名され、今の浜松町になったんだブ!

もう一度、首都高の陸橋をくぐります。

ちょうどその下あたりが金杉橋で、「金杉の一里塚」があったとも言われています。

ここが日本橋から一里目の地点になります。

芝四丁目交差点を直進していきます。

この辺りはしばらく同じようなオフィスビル街が続きます。

江戸開城会見之地

芝五丁目交差点の南側、高層ビルの足元にひっそりと歴史的な碑があります。

慶応4年(1868年)3月13日・14日の両日、ここ薩摩屋敷で勝海舟と西郷隆盛が会談を行い、歴史に残る「江戸城無血開城」が決まりました。当時の緊迫した空気を思うと、この場所の重みを改めて感じますね。

碑のある場所から見上げた景色です。

今の風景がこうなっているのも、あの会談があった影響かもしれませんね。

12:15

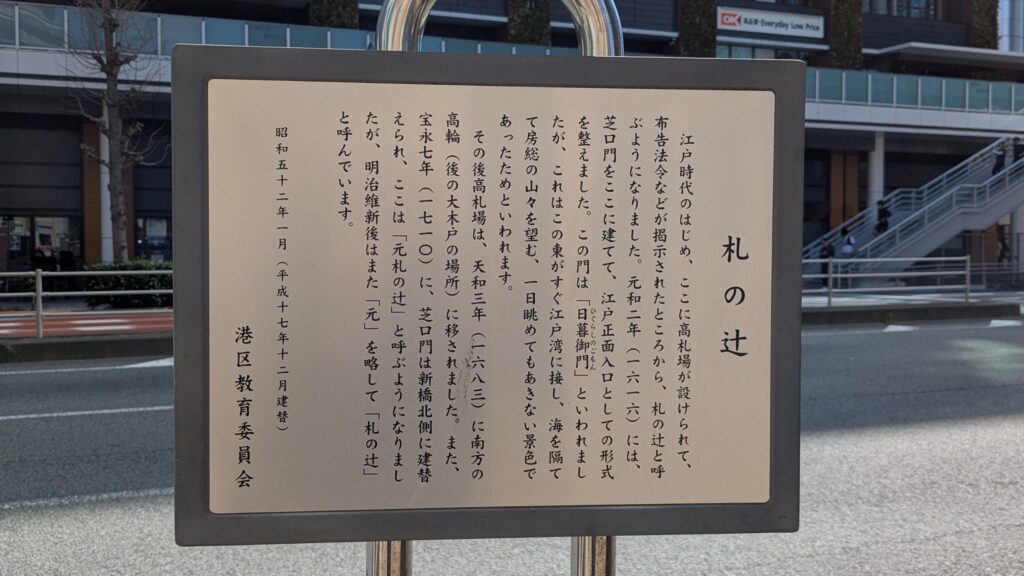

JR田町駅を過ぎて少し歩くと、「札の辻交差点」にたどり着きます。

昔、この交差点の一角には高札場があり、その名の由来になったそうです。さらにここには「芝口門」が建てられ、江戸の町の正面入口として重要な役割を果たしていました。

今では、大通りが交わる交通の要所となっていて、案内板以外、当時の面影を残す遺構は何もありませんでした。

次回は、大規模な再開発がおこわなわれている高輪地区に向かいます。高輪にはあの赤穂浪士が眠る泉岳寺があります。お楽しみに!

コメント