こんにちは。ぶ~ちゃんです。

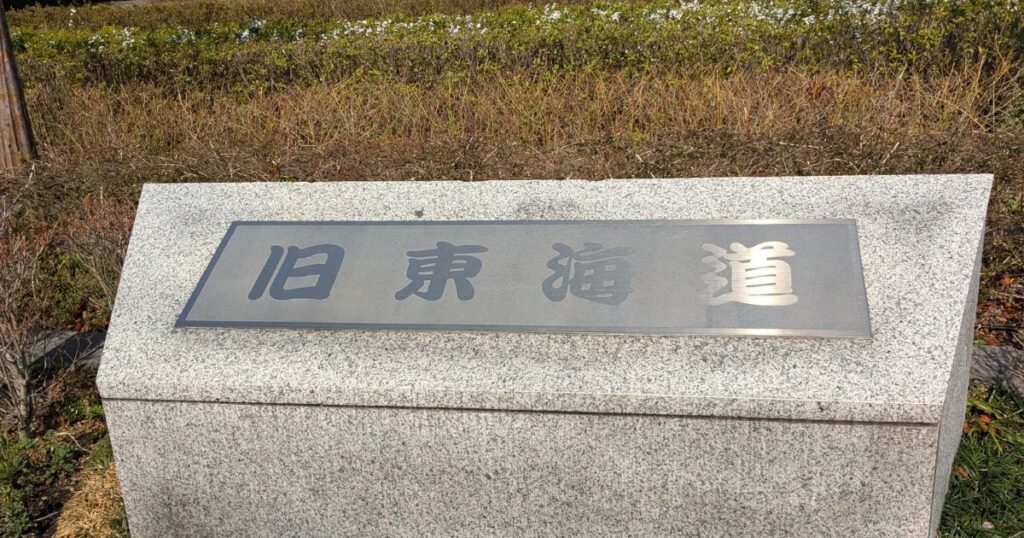

ついに「東海道」の歩き旅が始まりました!

これまで歩いてきた街道旅以上に、今回はじっくりと時間をかけ、道中の風景や歴史を味わいながら進んでいきます。

前回は日本橋を出発し、江戸の玄関口を抜けて京橋まで歩きました。

そして今回は華やかな銀座エリアへ。歴史と現代が交差するこの街で、東海道の面影を探しながら歩いてみましょう!

東海道の旅 1日目-2

「品川宿」への道中

9:30

京橋エリアを進み、首都高をくぐり銀座エリアに入ります。

煉瓦銀座之碑とガス灯

首都高をくぐると「煉瓦銀座之碑とガス灯」があります。

明治時代の初め、銀座は大火で大きな被害を受けました。復興の際、西洋風のレンガ造りの街並みが整備され、ガス灯も導入されたそうです。文明開化ですね。

京橋の親柱

そして、道の向かい側にある交番の隣にも「京橋」の親柱が残っています。

この周辺には石碑が集中していて、行ったり来たりするのも一苦労です。

ここから銀座の街に入ります。

「洗練された大人の街」「高級」「格式高い」というイメージがあり、しりごみしてしまい銀座にはあまり来たことがありません。今回はリュックとトレッキングウェアで歩いてみました。

早速、交差点の角に「銀座コージーコーナー銀座一丁目本店」を発見。「銀座」と名前が付いているので当たり前ですね。

真四角でガラス張りの建物がやたら多いですね。

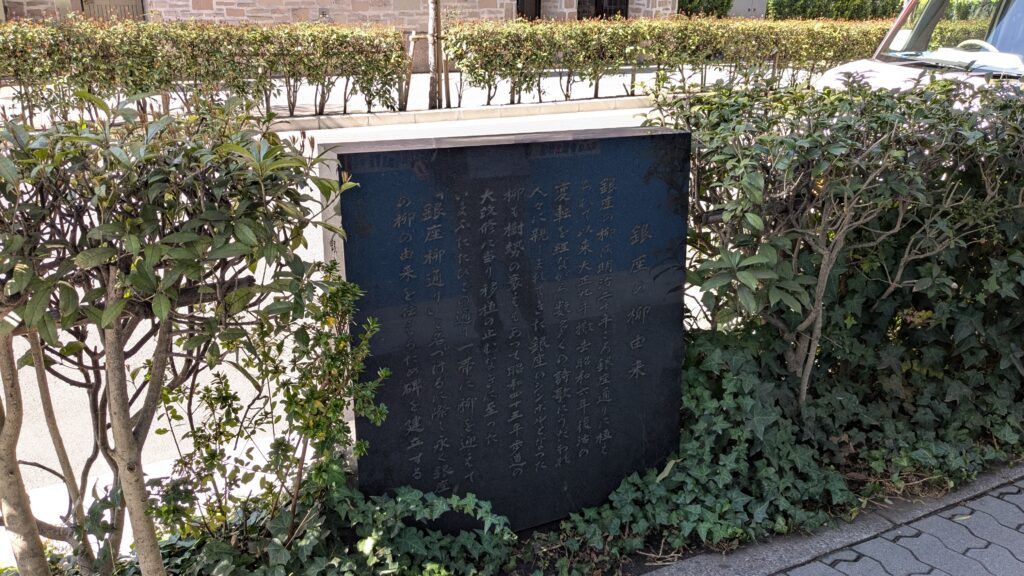

銀座一丁目交差点の角に「銀座の柳由来碑」があります。

この銀座通りの両脇には、柳の木が植えられています。

銀座発祥の地碑

高級ブランドショップが立ち並ぶ、重厚なビル群に圧倒されながら歩いていると、突然「銀座発祥の地碑」が現れました。

銀座の始まりは、1612年に徳川幕府が銀貨鋳造所(銀座役所)を駿府から現在の銀座2丁目付近に移転したことによるブ! その通称が正式な町名になるほど広く知られるようになった歴史があるブ。銀座の名はここから生まれたんだブ!

晴海通りと中央通りが交差する、銀座四丁目交差点です。銀座の中心地です。

シンボルである和光ビルと、建物の屋上にある時計台。この風景は良くテレビなどでも見かける有名な風景ですね。

商法講習所跡

建物側に「商法講習所」、車道側に「一橋大学発祥の地」と刻んであります。

商法講習所は、1875年に森有礼が渋沢栄一らの協力を得て設立した、日本初の近代的な商業学校であり、現在の一橋大学の源流です。幾度かの移管と名称変更を経て、東京商科大学となり、戦後の学制改革で一橋大学となりました。

銀座六丁目交差点の一角に建つ「銀座ライオンビル」は、1934年に誕生し、2022年には国の登録有形文化財に指定された歴史ある建物です。日本最古のビアホールが今も営業しており、店内には巨大なガラスモザイクの壁画や、大麦をモチーフにした柱など、細部までこだわりが詰まっています。そんな趣のある空間で飲むビールは、きっと格別の味わいでしょうね。

その少し先に2kmを示すキロポストがありました。

銀座八丁目に入ると、ひときわ目を引くビルがありました。

それが「Apple銀座」。メディアでもよく目にする建物です。

デザインを手がけたのは、なんとあの隈研吾さん。鉄筋コンクリートや鉄骨も使われていますが、建物を主に支えているのは木材なのだそうです。

銀座中央通り南端にあるのは「博品館」です。

博品館は、1899年創業の銀座の老舗商業施設です。中心となるのは、約20万点の玩具を取り扱う「博品館TOY PARK」。さらに、大人も楽しめる複合エンターテインメント施設になっています。日本最大の玩具店としてギネスブックにも載ったことがあるんです。

銀座煉瓦街の碑

中央通りから一本東に入った金春通りに、ひっそりと佇む「銀座煉瓦街の碑」があります。

案内板によると、銀座は日本に二か所しかなかった貴重な煉瓦街のひとつで、もう一つは丸の内だったそうです。この碑は、関東大震災で消失した銀座煉瓦街の遺構の一部を史跡として残したもの。かつての銀座の姿を今に伝えています。

中央通りに戻って、首都高陸橋をくぐっていきます。

中央区銀座はここまで、この先は港区「新橋」エリアになります。

新橋の親柱

陸橋をくぐってすぐ「新橋の親柱」があります。

日本橋、京橋、新橋と昔はこの辺りに川が多かったんですね。

その隣には「銀座の柳碑」があります。昔の銀座には柳の木が並んでいましたが、関東大震災の火災でほとんど焼けてしまいました。今では、銀座といえば柳並木というイメージはあまり湧かなですね。

まだ2kmしか進んでいないですが、付近にあったコンビニで少し休憩です。今回の旅、いつにも増して緩いですね。

気を取り直して進みます。

新橋駅の汐留口です。新橋といえば、西口のSL広場のイメージが強いです。

その先に鉄道橋があります。手前に新幹線が走っていたので一枚。

これに乗ってしまえば、ゴールまで3時間で着いてしまうのですが、新幹線では見られない景色をこれからゆっくりと見に行きますよ。

日比谷神社

10:15

鉄道橋を越えた先の交差点の角に「日比谷神社」があります。

新橋の鎮守。商売繁盛や安全祈願を目的に多くの参拝者が訪れます。江戸時代からの歴史を持ち、周囲がビジネス街に囲まれる中でも静寂で落ち着いた雰囲気を保っていますね。

その先暫く、少し落ち着いたオフィスビル街を進みます。

途中の交差点でふと右方向を見てみると、遠くに高い建物が見えました。

2023年11月に開業した「麻布台ヒルズ」です。まだ行ったことがありません…

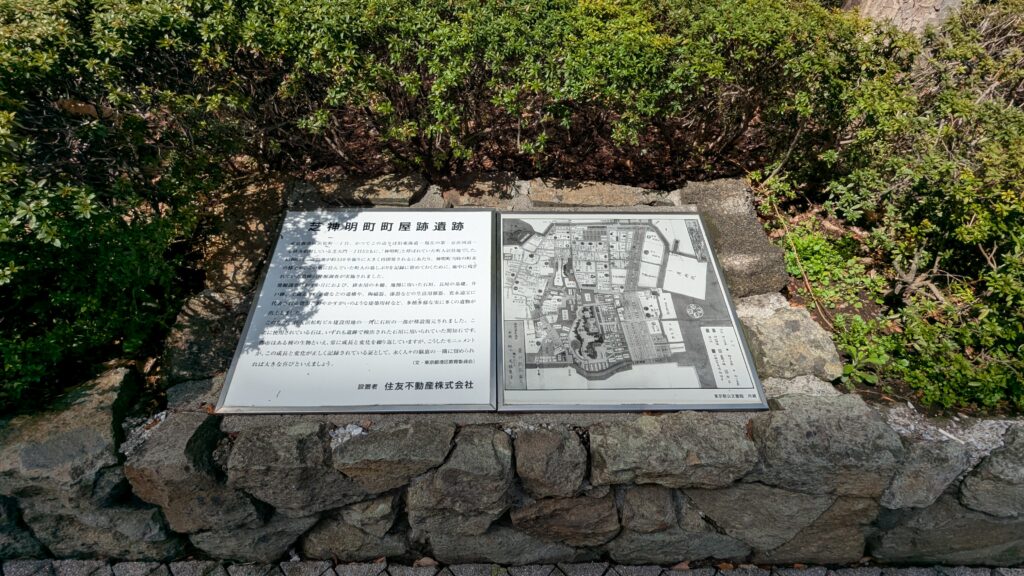

路地裏にはひっそりと「芝神明町町屋敷跡遺跡」がありました。

東京都港区浜松町一丁目は、「神明町」と呼ばれる町人居留地でした。昭和62年の再開発に伴い、当時の町並みや暮らしを記録するために発掘調査が行われ、長屋の基礎や井戸跡、陶磁器や貨幣などが出土したそうです。

芝大神宮

大門交差点近くにひっそりと佇む「芝大神宮」です。

平安時代創建の古い神社で、伊勢両宮の分霊を祀り「関東のお伊勢さん」として親しまれています。

歌川広重や葛飾北斎の錦絵にも描かれています。

源頼朝公、徳川家康公の信仰も篤く、相殿として祀られています。

江戸時代の「め組の喧嘩」の舞台としても知られる神社です。狛犬の台座には「め組」と刻印があります。

芝大神宮のお祭りで有名なのが「だらだら祭り」です。日本一長期間のお祭りであると言われ、11日間も続くお祭りです。だらだらと長く続くので「だらだら(太良太良)祭り」と呼ばれるようになったそうです。

高級商業地を抜けて、オフィスの高層ビル街に入っていきます。

次回はいよいよ徳川将軍家との深いゆかりを持つ増上寺を巡ります。お楽しみに!

コメント